アラスカ通信

中谷宇吉郎

|

七月六日の午後、ノース・ウェスト機で羽田を立った時は、雨の中であった。しかし間もなく雲の上に出たので、気象状態はそう悪くなかった。

ときどき霧雨が窓を濡らし、灰色の雲がちぎれちぎれにとぶ。そして機は時々軽くゆれた。ところが千島の沖へかかった頃から、急に気流の状態がよくなった。三十六人乗りのあの大きい飛行機は、まるでぴたりと空中に静止したように、ちっとも動揺が感ぜられない。海上はすっかり濃霧にとざされて、霧頂は五千フィートくらい、その霧の上面は、水平な平面になっていて、積雲型の細かい凹凸が綺麗に並んでいた。

霧の状態は極めて安定なようであった。あとでフェアバンクスの気象台で、その日の天気図を見せて貰ったので分ったことであるが、弱いが複雑な構造の不連続線が、ちょうどこの頃にこの航空路を通り抜けて、太平洋側に出た後だった。それで気流の状態は上々であった。

薄明が長く続いて、午後八時頃に、太陽がようやく霧の曠原の彼方に落ちた。水平線に近い空が、一面のあかね色に染まり、一点の雲もない青磁色の天空に、そのあかね色が美しくとけこんでいた。霧頂は見渡すかぎり、一面の薄青い透明な鼠色である。名墨を淡めたような色をしている。羽田を出て五時間くらいで、もう全く別の世界に入ったのである。

しかしこの天空の世界と、濃霧の底に横たわっている地上及び海上の世界とは、全くひどい違いなのである。戦争中に根室の町はずれで、この濃霧の研究をした頃の思い出が、ふと頭に浮んできた。物質文明からも、近代文化からも、全くかけ離れた荒涼たる磯辺で、人々は霧雨にぐっしょり濡れて、黙々として終日働いていた。この太陽から見放された世界は、色のない世界であった。

北国の海に特有なこの恐しい濃霧が、千島からアリューシャンにかけて、じっと垂れこめている今の時期には、海上の人々は、生命がけで手さぐりの航海をしなければならない。しかし飛行機にとっては、今が一番有難い気象条件にある。九千フィートから一万フィートくらいの高度で、西寄りの気流に乗って、滑るような飛行を続けている。というよりも、飛行機は空中の一点にじっと止っていて、景色だけが極めて徐々に移ってゆく。

プロペラの廻転もそうやけに激しくはなく、速いがしかし落着いた廻転を定常的に保っている。非常に力強い感じである。定期航空路も、ようやく本物になったという気がする。空のあかね色もいつか消えて、周囲はようやく暗くなってくる。すると今までは気がつかなかったが、エンジンカバーの隙間から見える排気の火が、赤く見えてくる。九百度くらいにもなっていそうな火の色である。その火の色をじっと見ているうちに、いつの間にか眠ってしまった。

スチュワーデスにバンドを締めてくれと注意されて、目をさましてみると機は大分ゆれている。外は真暗であるが、霧の中に降りたらしい。セミア島に着陸の用意をしているのであろう。何も見えない真暗な霧の中で、機はランプを明滅させている。ランプをつける毎に、窓を打つ霧が白く光る。そのうちに海面が黒く見えてきた。海面に近いところだけ、霧がちょっと切れているのである。そして真暗な海上の彼方に、たくさんの灯が、一直線に並んだのが一瞬見える。セミア島の滑走路の照明である。

アリューシャン群島の先端にあるこの孤島に、夜間着陸装置の完備されているのにも、隔世の感が深い。リンドバークの『北方の旅』も、そう旧い話ではない。この魔の空路を征服するために、リンドバーク夫妻は、生命を賭ける思いをしたのである。この十年の間、日本だけが取り残されているうちに、世界は飛躍的に進歩していたのである。

機は完全に霧の下に降りた。大きく一廻りすると、滑走路の灯が二列に並んで近々と見え、やがて機は正確な着陸をした。午前零時三十分である。

真暗な外に出てみると、風が烈しく吹いている。そして冷い霧雨が顔にあたる。周囲六、七マイル程度のこの北海の孤島は、丘らしいものもない平らな小さい島である。樹はもちろん一本もなく、千島からアリューシャンにかけての烈しい風に、いつも吹きさらされている恐しいところである。給油の一時間の間、バスで少し小高いところにある待合室に運ばれる。草らしい草も生えていない、裸の黒い土地であった。

待合室の建物も、途中の倉庫めいた建物も、みな土地を掘って建てられ、半分は地面よりも下になるように造られている。もちろんこうするより外に仕方がないのである。待合室の中は暖かく、電灯があかあかとついている。熱い珈琲を一杯のんで、真暗な外へ出てみる。

よく見ると、掘り上げた土を建物の周囲に盛って、それを幾分ロックガーデン風に造ってある。この恐しい島に住まねばならない人たちへの、せめてもの心づくしなのであろう。このガーデン風にちょっと手を入れてあるところに、千島などと同じような高山植物が、可憐な白い小さな花をつけている。その外には、牧草風な雑草が少しあるくらいで、一面に荒れ果てた土地である。霧雨に濡れて寒いので、直ぐ部屋の中へはいる。

一時半出発。僅か三十分くらいのうちに、もう外は薄明りとなり、東の空が白んでいる。時計の針を三時間進めて四時半にする。もう大分東へきたという気がした。

機は急速に高度をとって、どんどん昇って行く。そして六千フィートくらいのところで、やっと霧の上に出る。そしてまた落着いた静かな飛行にうつる。アリューシャンの島々は、一面にこの霧の下に埋めつくされ、相変らず平坦な霧頂の上の飛行をつづける。セミア島の画面をカットすれば、前どおりの景色の連続である。しかし空はだんだんと白んでくる。

いつの間にか寝込んでしまったが、ふと眼を覚ますと、茶褐色の平らな土地の上を飛んでいる。空はよく晴れ、白いちぎれ雲が、点々と下を流れている。アラスカの本土からずっと西へ伸び出ているアラスカ半島の上を飛んでいるのである。初めて見るアラスカの土地は、予想どおりに、人界を遠く離れた景色である。

立木らしいものは、ほとんど見られない。ただ一面に平滑な、赭くはげた土地の上を、原始状態の川が縦横に流れている。そして彼方にアリューシャン山脈のけわしい岩山が、たくさん並んで黒く見える。いづれも雪渓が無数にあって、細い真白い線をなして岩肌を筋どっている。どの渓谷もみな、よほど険しい深いV字型渓谷になっているのであろう。

やがて遥か彼方、煙霧めいた層雲の上に、高い真白な峻峰が二つ並んで、その姿を現わしてくる。初めはちょっとマッキンレイかと思ったくらいの壮大な岩山である。しかしやはりアリューシャン山脈中の高峰であることが分った。一万数千フィート級のものらしい。それでも寒帯地方の高山だけに、初めて見る峻厳な山の姿である。あこがれのアラスカへ遂にきたという感じがした。

アンカレージの近くへくると、さすがに緑の土地になる。しかし針葉樹の疎林と灌木との平坦な土地で、見渡す限り一面の湿地帯である。氷河の名残りである小さな沼が、この平らな湿地帯の中に、無数に散在している。人間の営みらしいものの気配は、やはり全く見られない。依然として原始の土地である。この湿地帯のつづきの中に、近代設備の完備したアンカレージの飛行場が出来ているのである。

初めはアンカレージに一泊して、すぐシアトルへ飛ぶ予定にしていた。せっかくアラスカを通るのだから、気象関係の人にでも会って、アラスカの雪と氷との資料を、少しもらって帰りたいからであった。それで移民官の人に相談してみたら、アンカレージではとても駄目だろうという。アラスカではフェアバンクスの大学へ行かないと、そういう問題に興味をもっている人には会えないだろうという話であった。もっとも御自身は興味があるらしく、話をよくきいて、いろいろ親切に教えてくれた。それで急に気がかわって、フェアバンクスまで足をのばそうという気になった。しかしノース・ウェストの方では、確かなことが分らない。それでタクシーを頼んで、とにかく街へ出て、アラスカ航空会社の支店を訪ねることにした。

街までは五マイルくらいあり、その間ずっと、椴松と闊葉樹とがまばらに立っている原野がつづいている。この人手の全然はいっていない原野の中に、道路だけは非常に立派に出来ていた。運転手は日本人は珍しいといっていろいろ話しかけてくれた。中国赤化の日本に及ぼす影響はどうかというのが、最初の質問だったのには、少々驚いた。そしてマッカーサーは巧くやっているかと、まるで自分の叔父さんみたような口をきいていた。

それよりも驚いたのは、タクシーに全部無線電話がついていることであった。動き出す前に運転手が送話器をとって「どこどこへ行く」というようなことをいう。すると向うからすぐ返事がきて、これは拡声器から出る。「一体それは何かね」ときくと、「オフィスに通知するのさ」と、少しけげんな顔で答える。きっとひどい田舎者がきたと思ったにちがいない。

市街に着いてみたら、アラスカ航空会社と、ノース・ウェスト会社との出張所同士で、話は簡単に決っていた。しかし今日はもう便がないから、明日にするより仕方がない。それともチャーター(ハイヤー)で行くかときく。とんでもない話である。飛行機を一台借り切って、フェアバンクスまで飛ばすなどということは、夢にも考えていなかったので、初めは意味が分らなくて、へどもどした。もちろんアンカレージに一晩泊ることにしたが、今はホテルはどこも満員で、ちょっと見込がないという話であった。それでもう御馴染になったタクシー君に、どこでもよいから何とかしてくれと頼んだ。そしたら名前だけは、メルローズ・ホテルという立派な名前の家へ連れて行ってくれた。四角な木造の、札幌などでよく見る下宿屋のような恰好の家である。

ベルを押すと、半身裸かで、胸の毛のもじゃもじゃした大きい男が出てきて、運転手と何か早口で、喋っている。ちっとも分らない言葉である。けげんな顔をしていたら運転手が私の方を振り返って「一人部屋が欲しいのか、相宿でもいいのか」と普通の英語に翻訳してくれた。砂金でも掘りにきたのかと、思ったのかもしれない。相客はさすがに閉口なので、「プライヴェートルームを頼む」といったら、窓のない真暗な部屋へ案内してくれた。そこにもベッドが二つあるので、二人分を払うことにして、やっと落着けた。向いの部屋は窓があるので、そっちの方をちょっと覗いて見たら、鍛鉄で作った上下二段のベッドで、文身をした先生が寝ていた。それでこの真暗な部屋でも、有難く落着くことにした。

外国へ一足踏み出して、第一夜が窓のない木賃宿というのも少し凝り過ぎているが、時々こういうことには経験があるので、別に慌てはしなかった。部屋にいても、どうにもしようがないので、当てもなく街をぶらぶら歩いてみた。新しく建設されつつある街で、米国の新開地というものは、こういうものかと、大いに参考になった。粗い格子の模様の赤いスエーターを着て、広つばの帽子をあみだにかぶった男に、たくさん行きあう。『アラスカ物語』の主人公を、勝手に想像して、いい気持になって、街はずれまで二度ばかり往復してみた。薄明の中をぶらぶら海岸近くまで行ってみると、樺の雑木林の中に、はまなすと空色の風鈴草みたような花が、たくさん咲いていた。ちょっと感傷的になって、一花二花手帳の中に押した。

そのうちに腹が空いてきたので、どこかで夕食をと思ったが、なかなか恰好の店が見当らない。『アラスカ物語』の主人公たちが一ぱいはいっている店は、どうも勝手が分らない。さんざん探して、普通のレストラン風の店をやっと一軒見つけた時はちょっと嬉しかった。

アラスカは物価が非常に高いそうで、ここの夕食では、三ドル半とられた。日本貨にすると、千三百円くらいになる。しかし前菜、カクテール、小蝦、野菜サラダ、大きい紐育ステーキ、アイスクリームと、たいへんな御馳走である。珈琲とパンは、もちろん無制限で、かつ無料である。

これでお腹が一杯になって、いい気持で木賃宿の第一夜はぐっすり寝た。翌朝洗面所で顔を洗っていると、昨日の文身の先生がやってきて「アラスカへ何しにきたのかい」ときく。顔に似合わぬやさしい声なので、ちょっと意外であった。文身といっても、胸に十字架、両腕は鳩が羽を拡げて飛んでいる絵柄である。日本の倶利加羅紋紋とはちょっと気分がちがっている。しかしそうアラスカ馴染をたくさん作るのも考えものなので、「素晴しい土地ですね、大いに気に入りました」と御茶を濁して失礼した。

アラスカの第一夜は、ことなく明けた。フェアバンクス行の飛行機は、十時二十分離陸。アメリカ本国のお金持で、夏の旅行にきたという恰好の人が五、六人いる。事実アラスカの空の旅は、金持になったら是非一度はやるべき空の旅である。

アラスカ山脈の雪渓。マッキンレイの峻峰。見渡す限りの荒涼たるアラスカの大平原。その中を悠々と流れるユーコンの支流テナナ河の蛇行。すべて日本で考える景色とは、まるで桁がちがっている。阿寒の雄大な景色で観光客を云々などと気楽なことをいっていてもはじまらないということがよく分った。それにしても日本人のくせに、アラスカの空の旅などとは、いえた義理ではないのだが、これも雪と氷のお蔭である。

北米第一の高峰二万三百フィートのマッキンレイと、雲の上で対面して、たいへんいい気持になって、フェアバンクスへ着いた。ちょうど十二時である。アラスカといっても、さすがに首都だけあって、繁華街は立派なアメリカの都市である。荷物は全部アンカレージで、シアトル行きの飛行機に頼んでおいたので、書類入れの鞄一つの身軽な旅である。日本を出て二日目というのに、もう朝学校へ出かける時のような姿で、アラスカの中心部を歩いているのだから、不思議な話である。

しかしまずホテルをとっておかねばならないと思って、二、三聞いてみたが、夏のフェアバンクスで、予約なしにホテルに泊れると思っていたのが、大いに不覚であった。どこのホテルへ行っても、美事に断られて、さすがに少し不安になってきた。それでとにかく大学へ行ってみようと思って、タクシーに乗った。

大学は郊外五マイルのところにあるという。街をはずれると、急に未耕の荒野である。大都市の郊外という概念は、アラスカの場合には、全く当てはまらない。街を一歩出ると、人家はもちろんなく、畑の形跡さえ見られない未墾の原野である。そして細い闊葉樹と、椴松の北海道でいえば十五年生くらいの小さい木とが、一面に乱雑に生い茂っているばかりである。その中を道路だけは、むやみと立派な広い鋪装路が、真直に通っている。すっかり人跡から離れたと思うころ、小高いところに立派な建物がたくさん見えてきた。それがアラスカ大学なのである。

たくさんある建物の中で、いい加減なところにタクシーをつけさせて、学生らしい男にきいてみたら、運よくそれが地球物理学教室であった。「誰に会いにきたのか」ときくから「誰でもいい、雪や氷に興味をもっていそうなプロフェッサーのところへ案内してくれ」と頼んだ。学生は頭をかしげながら「一体貴方はどこからきたのか」ときく。「日本からきた」「いつきたか」「今日きた」「この大学で誰れも知らないのか」「知らない」。問答の末それでは主任教授のところへ行くより仕方ないだろうなということになって、連れて行ってくれた。会ってみたらそれはイオン層の権威であるシートン教授であった。ちょっと意外な邂逅である。会うのはもちろん初めてであるが、名前は互いに知っていた人である。それに今度アメリカの気象学会で、『気象学要綱』を出すことになっていて、シートン教授も私も、その執筆者の中にはいっている。いわば同僚であった。こちらも驚いたが、先方の方がよほど驚いたようであった。「あなたがこんなところにいようとは思わなかった」といったら、「君がこんなところへ突然やってこようとは思わなかった」といっていた。一九四〇年以来最初の日本人だということであった。しかしたいへん喜んで、すぐ教室の先生方を集めて、今日と明日とのプログラムを作ってくれた。ホテルはどこかときくから、なくて困っているというと、すぐ電話をかけて探してくれた。そしたら難なく見付かった。

この大学は、最近までカレッジで、アラスカ農鉱学校と呼ばれていた。研究室なども最近まで非常に貧弱であったそうである。ところが戦争中にユニバシティになり、現在はシートン教授を中心として、イオン層の研究を教室一同で、盛んにやっている。

アラスカはなんといっても、ごく最近まで「金鉱物語」の現場であった。今でも文身をした『アラスカ物語』の映画に出てきそうな男が、首都のフェアバンクスでも見受けられるくらいである。そういう土地にユニバシティをつくっても、学生はそう沢山は集らない。全アラスカから集めても、たいした数にはならないはずである。現在三百五十人くらいの学生がいるだけだという。しかし研究室は立派なものである。

ここの教室の表看板であるイオン層の研究は、無線通信の障害を除くのが目的で、その研究にはフェアバンクスが一番地理的に有利な立場にある。それから北極光の研究もやっている。太陽からいろいろな粒子が飛んできて、イオン層の上のところで、北極光を生ずる。この北極光は、北極から少し下ったところに発生するので、フェアバンクスがちょうどその中心地に当っているのである。

北極光というと、ノルウェイの学者たちの研究が、昔から有名であり、日本でもその研究はよく知られている。しかしアラスカにおけるこの方面の研究は、ほとんど知られていない。ところでこの北極光の研究を、アラスカ農鉱学校時代から、一人でこつこつとやっていた学者があった。フーラー教授という人で、近年亡くなったが、その人が十何年か一人で北極光の写真を撮りながら、観測を続けていたのだそうである。しかしアラスカ農鉱学校の研究など、誰もあまり注目しないので、フーラー教授はいわば不遇のうちに亡くなったわけである。研究費などもほとんどなかったそうである。

ところが近年になって、無電の発達につれて、電波の伝達と密接な関係のあるイオン層の研究が、実用上非常に大切な題目となってきた。それでアメリカ政府は、このアラスカの大学に、地球物理学研究室を作り、フーラー教授の研究を続けるとともに、新しくイオン層の研究を始めることにした。それでイオン層の権威であるシートン教授を主任教授として、三十名近い研究員を配置して、大々的な研究を始めたのである。

この地球物理学研究室は、昨年から大きい研究所に発展して、立派な建物が建造中であった。コンクリー卜三階建で、建設費は百万ドル(日本金にして三億六千万円)の由である。もう土台は完全にできていた。あとは早く進行するので、秋までには外側を作り、年内(一九四九年)にはもう引越しをするという話であった。これが出来上れば、フーラー教授の志は完全に遂げられるわけである。

アラスカ農鉱学校で、農業にも鉱業にも関係のない北極光の研究などをしていたら、きっと周囲から冷い目で見られたに違いない。しかしその研究は、学問のためにはもちろんのこと、大学のためにも大いに役に立ったわけである。地方にある大学は、その土地に立脚した研究をした方がいいという一つの例になるかもしれない。それは単に得になるというような卑近な意味ではなく、学問の上からいってもいいことである。

ところで面白いことに、雪や氷の研究は、ここではあまりしていない。それで一度雪の話を頼まれた。総長や、学部長も出席して、今後この大学は地理的にみて、雪や氷の研究にも進みたいといっておられた。大学のいわゆる上の人たちが、みな研究には非常に熱心なので、ちょっと感心した。

フェアバンクスの第一夜は、太陽がほとんど沈まないので、すっかり寝そびれてしまった。翌朝シートン教授が自動車で迎えにきてくれたので、ねむいのを我慢してついて行った。車中でアラスカ公路の話が出た。凍上で一部こわれたが、それは工事を急ぎ過ぎたために手抜かりがあったので、もうすっかり直っているそうである。昨年の夏はシートン夫人とお嬢さんたち三人だけで、紐育から二十一日がかりで、フェアバンクスまでドライヴしてきたという。十年前ならば、アメリカでもまるで夢のような話である。

ここの大学の研究は、前にいったように、フーラー教授の北極光の研究から始まったイオン層の研究にまとまっている。フーラー教授の北極光の研究は、もちろん続けられている。フェアバンクスは、北極光の見える圏の中心部にあって、毎晩北極光が見られるので、研究には地の利を得ている。初めてシートン教授に会った時に、この話をきいて、「それは有難い」というと、「夏はだめですよ。夜がないから。もっとも今日着いたのでは、まだ分らないだろう」と笑われた。ここの北極光の研究は、ノルウェイのステルマーの方法と大体同じく、遠く離れた二地点から、同一の北極光の写真をとり、立体鏡の原理で、その高さを計算して出すというやり方であった。係の若い研究者が、たくさん写真を見せてくれたが、数秒の間にどんどん形が変って行くので、二観測地点間の厳密な同時撮影なども、なかなかむつかしいようであった。

イオン層の研究は、ジョーンズ博士が担当していた。原理は英国のアップルトン教授が、もう二十五年くらい前から始めていた方法と同じである。短波を送り出して、イオン層から反射してくるのを受けて、その高さを出す方法で、別に珍しいことはない。唯ここでは、垂直に上へ送り出して、同じ部屋で反射を受ける点がちがっていた。その二十四時間連続観測を、もう五年近く続けてやっているそうである。E層からの反射とF層からの反射とが、日変化、月変化、及び長期変化をするのを、こうして根気よく測り、イオン層の電子密度、温度などを、くわしく調べているのである。月の盈虧の影響が最近やっとはっきりつかめたと、ジョーンズ博士はたいへん喜んでいた。

こういう研究は、一個所でいくらくわしくやっても、大した結果、特に実用的な効果は得られない。それでこの研究は、もっと大仕掛な無線通信の障害防除に関する全米的な研究の一部としてなされている。この研究と限らず、ノーケ博士の放送電波の受信障害に関する研究にしても、その特徴は、全米国内の各地で、いろいろの学者が同一の問題について、協同研究をしている点にある。科学が実際に役に立つためには、この協同研究が絶対に必要である。アメリカの科学が近年急速にその実を結びつつあるのは、一つはこの協同の精神にある。

気象学者はヤーク教授ただ一人である。その研究も、やはり無線通信と関係している。波長数センチの超短波の通信が、気象状態によってどう妨害されるかという問題を研究していた。この問題では、上空の低温における湿度の測定が一番の難関である。低温における湿度の測定は、一時はダンモア型の電気湿度計で、問題が解決したように思われていた。しかしああいう間接的な方法では、やはり最後のところできめ手にはならない。けっきょく光電管でも使った露点法が、一番いいのではないかという話になった。この低温における湿度測定の問題は、あまり大仕掛の設備も要らず、しかも気象学の根本問題に寄与する問題である。日本などで落着いて採り上げるには、恰好の研究題目であろう。

シートン教授との話の中で、日本の科学の前途に対して、たいへん参考になる話が出た。それは戦後の英国の研究である。英国も今度の大戦で、経済上の傷手がひどく、基礎方面の科学の研究には、戦後あまり金が出せない。しかし大した機械や設備を使わないで、非常にいい研究がぼつぼつ出てきている。アメリカの研究は、どうも機械負けがする傾向があるという意見であった。原子力の研究のような場合は問題がちがうが、もっと広い意味での物理学の研究には、まだまだ広い分野が残されているのである。原子力の世界になっても、「金も設備もなくて」という弁解の言葉は、やはり通用しないようである。

講演後ノーケ博士が、野外観測所を案内しようといって、大学から六マイル離れたところにある通信障害観測所へ連れて行ってくれた。そこは全くアラスカの荒野の真ん中である。少し開けた草原の中に、木造の観測所が一軒あり、自動車が二台、ひどく汚れたまま、放り出したような恰好で置いてあった。

中へはいってみると、三人の若い観測者が、記録の整理をしていた。三方の壁には、一面に自記受信記録計が一杯並んでいる。ワシントンとハワイとの放送を、四段の波長に分けて、それぞれ連続的に記録しているのである。昼夜連続の記録をもう八年とっているという。太陽黒点の周期が約十二年なので、少くもその一周期は観測する必要がある。「あと五年はどうしてもかかる。根気のいい話だ」と、ノーケ博士は苦笑していた。

これらの記録は、一応の整理をして、ワシントンへ送られ、各地の記録とつき合わせて調べられる。そしていろいろな結果が得られるのである。従ってここの研究者たちは、宏壮な大建築の一部を造っているようなもので、スターには永久になれない。しかしここはまだいい方で、無線通信の障害のうちには、いわゆるデリンジャー現象と、極地方現象とがあるが、その極地方現象がはっきり出てくるので、少しは楽しみがあるようであった。

外へ出てみると、たいへんな蚊である。樺太のツンドラ地帯などでも、夏の蚊にひどく苦しめられるが、アラスカはそれ以上である。どこでもいいから手を開いて一握りすると、百二十匹の蚊がとれると、ノーケ博士は冗談をいっていたが、正しくひどい蚊である。

冬になればもちろん蚊はいないが、そのかわり一日中真暗で、気温は零下四十度くらいの低温が、三週間も続くことがあるという。生やさしい研究ではない。もっとも暖房は十分設備がされている。地下室に重油バーナーの暖炉があって、熱気が直接に床の格子の間から上ってくる。電力は十分使えるので、動力線も電話線も、まとめて地下室から地下ケーブルで大学まで行っているのだそうである。自然の猛威とたたかっているという感じが、この何の変哲もない小観測所の中に、よく漲っていた。

フェアバンクスで、一番閉口したのは、夜がないことであった。いつまでも明るいので、ついうっかり手紙の整理などしていたら、十一時半になった。慌てて床に入ったら、いいあんばいに少しうす暗くなってきた。ところが少しうとうとと眠ったかと思うと、もう周囲がすっかり明るくなったので、びっくりして起きた。太陽はもう大分のぼって、雲が真赤に光っている。時計を出してみると、まだ夜中の一時半である。話には聞いていたが、実際にこの夜のない世界にきてみると、少々勝手が違って閉口した。飛行機がいいあんばいとばかりに、ごうごう飛んでいる。

犬も寝にくいとみえて、よく吠える。どうも巧く寝つかれないので、街に出てみたが、これがまた異常な光景である。店は全部表戸をしめて、しいんと寝静まっている。広い大通の両側に、ショーウィンドーだけは綺麗に並んでいるが、路の真ん中には全く人影がない。それでいて太陽はもう高く上っていて、すっかり昼間の光景である。

その中を少し歩いてみたが、どうも調子が変である。白昼の大都会に何か異変が起り、人間だけが突如として消え失せた世界のようで、少し薄気味悪くなってきた。それで写真を一枚撮って、早々に切り上げてホテルへ帰ってきた。

夏はそれでもまだいい方で、冬になると、この正反対になるのだから思いやられる。昼前十一時ごろにやっと東の空が少し明るくなる。そして昼食をすませて一休みしているうちに、もう夜になるのである。半年近くそういう状態が続くのであるから、保健上にもいろいろな問題が出て来る。

大学の食堂でシートン教授にこの話をしたら、「その通りだ。学生の健康については、それで十分注意している。太陽灯もつけているが、その外にヴィタミンDを十分摂ってその補いをしている」といっていた。そしてすぐ眼の前にあったカーネーション・ミルクの缶を指さしてみせた。よくみると「ヴィタミンD添加」と印刷してあった。

気温はクリスマス前頃が一番寒くて、零下四十度くらいの厳寒が、三週間近くも続く。最低は零下五十一度という例が、昨年もあったそうである。川はもちろん凍り、十一月中頃から五月初旬までは、自動車が通れるという。もちろん一番ひどい厳寒の間は、人間は家の中にじっとしているより仕方がない。それでいて一日中夜なのであるから、ちょっと想像しただけでもたいへんな話である。北海道くらいでは、まだまだ寒い国の仲間入りは出来ないわけである。

自然条件がそのように極端に悪い代りに、設備の方はさすがにアメリカだけあって、十分に行き届いている。大学は街から五マイルも離れた荒野の真ん中にあるので、学生は全部寄宿舎にはいっている。教授たちにももちろん官舎がある。もっとも官舎はまだ十分でないので、つぎつぎ新築しているそうである。今度の新研究所の裏にも、立派な官舎が六軒造りかけになっていた。ちょっと覗いてみると、基礎は全部出来ていた。床が八尺くらいの高さで、半地下式になっている。この部分はコンクリート造りで、この一階が倉庫、乾燥室、ボイラー室になっている。その上に丸太組の木造の平家が出来るのだそうである。一般の住宅も、大体こういう調子になっている。

たいていの家の台所は、全部電化されている。ぴかぴか光った電熱料理焜炉と、真白に塗装された電気冷蔵庫とがあるだけで、きちんと片づいた台所である。今の時期では、どこの家へ行っても、よく冷えたビールをその冷蔵庫の中から出してくれる。北極に近いところで、完全な文化設備をもった家で生活してみたらという夢は、もうほとんど実現しているわけである。フェアバンクスではまだ都会のにおいがするが、北氷洋岸のポイントバローなどでも、こういう設備があるそうである。そして真夏の七月でも、ポイントバローでは、氷山がまだ海岸に迫っているという話であった。

ポイントバローといえば、フェアバンクスの気象台で、予報係のリンドレイ氏から、驚くべき話を聞いた。それは北極までの気象観測飛行を、一日おきに定期にやっているという話である。B29を使って、フェアバンクスから加奈陀の北氷洋岸に飛び、そこから真直に北極の上空に達し、ポイントバローを廻って帰ってくるのだそうである。十八時間かかるこの定期飛行を、冬の間も欠かさず、年中やっているという。もう十数年前の話であるが、ソ連のヴォドヴィヤノフが、「北極飛行」を敢行した時には、「如何にして空想が現実となったか」と、世界中が騒いだものである。全く隔世の感に打たれざるを得ない。

アラスカは、近代的な文化設備と、自然の脅威との戦場である。野外観測所からの帰りに、ノーケ博士の車でフェアバンクスの繁華街へ出た。デパートの前でちょっと車を止めると、打合せがしてあったものとみえて、ノーケ夫人が買物の大きい包みを持って乗り込んできた。「今夜は外で妻と夕食をする晩に当っているのだが、一緒にどうですか」とすすめられたので、遠慮なく御馳走になることにした。「アラスカはもう何年になりますか」ときくと「二年半。もう沢山です」と、夫人は噛んで吐き出すような口調でいう。ノーケ博士の方には仕事があるが、夫人にしてみたら無理もないことであろう。

何とかいうネオンサインの文字の出ているカクテル・バーに入る。外は明るくても、時間になるとネオンサインをつけるところが面白い。その二階へ上って行くと、窓を全部しめて、真暗にしてある。そしてほの明るい程度の蛍光灯のスタンドが、卓の上だけをわずかに照らしている。ノーケ博士はマンハッタン・カクテルを注文しながら、「一週間に一度こうして、妻と外で夕食をするのだ」と説明してくれた。話はすぐ真面目な話になって、東京の進駐軍に対する日本人の感情の問題、最近の共産党の動き、戦後の神道の状態などについて、いろいろ聞かれた。「神道はほとんどなくなっている。もっとも神道というのは、西洋人のキリスト教のような意味の宗教ではない。日本人の大部分は仏教徒で、その家に同時に神棚があった。その神棚がなくなっただけのことだ」という話をした。「多神教というのとも少しちがうし、僕にもよく分らない」というと、「それは初めて聞いた。面白い話だ」と喜んでいた。神道、神風、特攻隊というものを、一連のつらなりの下に考えてみると、神道のその後というものに関心を持つのが、考えてみれば当然である。

カクテルをすませて、下の食堂へ下りてみると、夜が明けたように明るい。一時間ばかり人工の夜を味わったわけである。

食事を簡単にすませて、自動車で街をぐるぐる廻り、いろいろ説明をしてくれた。初期の移住者の丸太小屋、中期の住宅、戦後急激に膨脹した夥しい住宅街などが、一度に見られるので、非常に面白かった。アラスカの動きがよく分るような気がした。

十時すぎになって、といってももちろん昼間であるが、ワイラー氏という変った人の家へ連れて行かれた。ワイラー氏の話は、次に紹介しよう。それからまた最近ポイントバローから移ってきたジャギイ氏という人の新築の家を訪ねた。台所と居間と食堂とを兼ねた一室は、一側の壁が一枚硝子になっている明るい部屋である。それに小さい寝室が一つ附いただけの家であるが、電気冷蔵庫と電気料理器と流し兼調理台とが、真白に光っていて、いい装飾になっている。主人は『アラスカ物語』の経験を早く卒業したという風に見える男である。今は小型飛行機を乗り廻すのが道楽だという。少しゆっくりしていたら、一旦ちょっと沈んだ太陽がまた出てきたので、慌てて辞去した。

自動車で住宅街を走っているうちに、ノーケ博士は、ちょっと車を停めて、「珍しい男に紹介したいが、はいってみる気はないか」という。芝生にとりまかれた美しい小型の住宅の前である。その芝生の中には、大鹿の角が一組になったままころがっている。そして子供が一人、裸のまま、砂場で遊んでいた。

ノーケ博士は、その子供に「お父さんはいるかい」と声をかけながら、どんどん玄関の戸をあけてはいって行く。そして私を促しながら、さっさと地下室の方へ下りて行った。

地下室といっても、半地下室であって、天井も十分高い。その中の一室で、この家の主人公、ワイラー氏が大きいリュックを前にして、いろいろなものを一杯散らかしている。魚釣りに行く準備だということはすぐ分った。ワイラー氏は六尺一、二寸の長身で、身体が鹿のようにしなやかである。一目でスポーツマンと知られる身のこなし方の紳士であった。

いろいろなものを乱暴にリュックに放り込み、最後に緑色のゴム長をぎゅうぎゅう詰め込んで、さあこれでよしという恰好で、隣の室へ案内してくれた。「ここが先生の仕事場さ」と、ノーケ博士は私の方をちょっとふり返り気味にいう。壁一杯に野獣と魚の絵とを貼り込んだ部屋である。真ん中にかなとこが一つおいてあって、その周囲にはいろいろな金工具が散らばっている。そして壁に沿った長い卓の半分は、釣竿だの、釣道具だので一杯である。残りの半分は、鉄砲と火薬類の缶とがずらりと並んでいる。「明日釣りに出かけるので、こんな始末で失礼」といいながら、この家の主人は、釣竿を金属製の筒に入れたものを、六本まとめてしばっていた。釣竿はデュラルミン製であった。一わたり片づいて、上の応接間で、夫人に紹介された。ブロンドのなかなかの美人である。缶詰のビールの口を切り、缶ごと皆に渡しながら、その夫人は「これがアラスカですよ」と註を入れてくれた。冷いそのビールの缶を手にしながら、この家の夫人はノーケ夫人と、こちらは男たち三人だけでそれぞれ話し込んだ。

話はなかなか面白く、それに知識が驚くほど正確である。もっとも前に地理の教授をしばらくしていたというのだから、その方面が特にしっかりしているのも無理はない。今は土地の管理人をしながら、狩猟と魚釣とをやっているが、その方がすっかり本職になってしまったらしい。そして時々雑誌に寄稿などもしている。

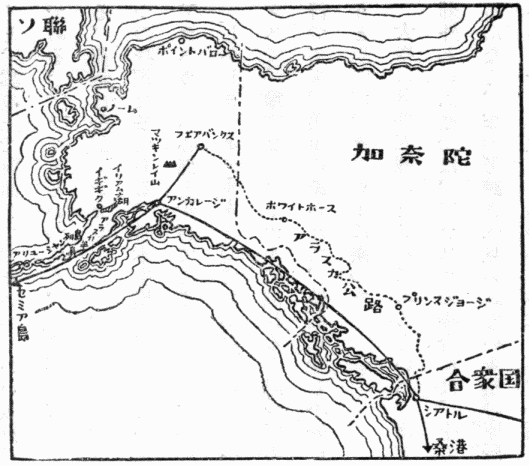

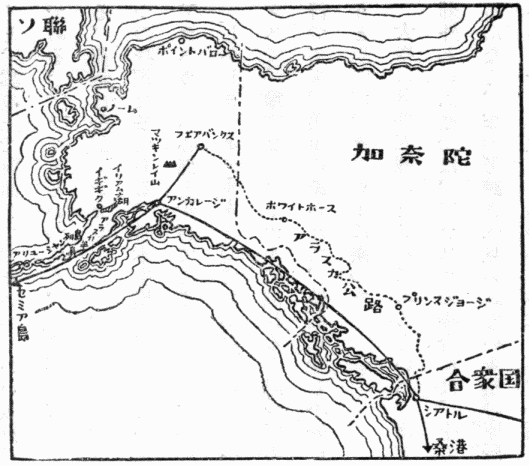

ところで、ワイラー氏の話であるが、何よりも話の桁がすべてちがっているので、少し度胆を抜かれた。「貴方も明日帰りますか。それではちょうどいいから、アンカレージまで御一緒しましょう」という。どこへ行くのかときくと、「アラスカ半島の方へ鱒釣に行く」という。そして棚から大きい地図をとり出してきて、それを床の上に拡げながら、話を続ける。イリアムナ湖のところを指して、「ここのイギギクを中心にして、周囲の沼沢地方を、方々釣って歩くのだ」と説明してくれた。

たいへんな距離で、汽車などもちろんある所ではない。きいてみると、アンカレージで水上機をやとって、イギギクまで飛び、そこを根拠地にして、方々の沼へ着水して釣り歩くのだそうである。

さすがに少しあっけにとられていると、天然色写真をたくさん持ち出してきて、見せてくれた。なるほど赤い小型水上機を使っている。釣り上げた大きい虹鱒が、真赤な筋を見せて並んでいる写真もある。少々恐れ入っていると、「こんな小型機だと、一時間三十五ドルから五十ドルくらいだが、二つエンジンの大型機だと、一回五百ドルくらいとられる」と、平気な顔をして説明してくれた。

ノーケ博士はよく知っているとみえて、少しも驚かない。「冬は狩猟、夏は魚釣がこの男の職業さ。そして時々フィッシュ・ストーリイをマガジンに書いているんだよ」と註をつけてくれた。

「芝生にあった大鹿の角も、貴方が猟ったのですか」と恐る恐るきくと「あれはこの冬のだ。昨年の冬は二頭猟ったが」という。ムースというのは、米洲では一番大きい獣で、肩のところで六フィート以上もあるそうである。肉は冷蔵庫にあずけておいて、時々少しずつ取り出してきては食っているが、まだ大分残っているという。「一年にムースが一匹食えますか」ときくと「犬に大部分やるさ。僕が食うのは、いいところだけだ」とすましている。

そのうちに雪の話になった。今まで大分圧迫されていたので、雪なら日本が一番ひどいでしょう、本州の北海岸では、五メートルくらい積る所が珍しくないという話を持ち出した。そしたらアラスカの第一区(加奈陀の太平洋岸)の氷冠(万年雪で蔽われている地帯)では、一回のストームに十メートル積ることがあるという。

「それは局部的な吹き溜りでしょう」ときくと、「氷冠といっても、面積は日本の本州の半分くらいはあるだろうかな」といいながら、地図帳を持ち出してきた。「そんなにはない。北海道くらいの面積だ」といって、地図を見せてくれた。今まで日本で、若い学生たちに、「世界を見る眼が大切だ」などと話していたのは、少々冷汗ものである。どうも世界は広大なものだと、つくづく感心した。北陸や北海道の雪も、これからはあまり自慢しないことにしよう。

翌朝約束どおりに、十二時に飛行場の待合室へ行ってみたら、ワイラー氏が、リュックだの、トランクだの、釣竿の筒の縛ったのだの、七個ばかりの大荷物を抱え込んで、すまして腰をかけていた。夫人も見送りにきていて、昨夜は失礼しましたというような意味の挨拶をされた。この挨拶だけくらいが、ちょっと日本と似ている話であった。

底本:「中谷宇吉郎紀行集 アラスカの氷河」岩波文庫、岩波書店

2002(平成14)年12月13日第1刷発行

2011(平成23)年12月16日第3刷発行

初出:「花水木」文藝春秋新社

1950(昭和25)年7月15日初版発行

※図は、「「花水木」文藝春秋新社、1950(昭和25)年7月15日初版発行」からとりました。

入力:門田裕志

校正:雪森

2015年5月25日作成

青空文庫作成ファイル:

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。