(ジャクソン氏の著書より)

(ジャクソン氏の著書より)

海上の道

柳田国男

|

私は三十年ほど前に、日本人は如何にして渡って来たかという題目について所感を発表したことがあるが、それからこの方、船と航海の問題が常に念頭から離れなかった。その中の一つで是非ともここに述べておきたいのは、日本と沖縄とを連ねる交通路のことである。今では沖縄へ行くのには概ね西海岸の航路を取っているが、古くは東海岸を主としていたのではないかということを説いてみたいのである。

日本の南北の交通は、後に使わなくなった東海岸を余計に使っていたのではないか。古い航海には東海岸の方が便利であった。遠浅の砂浜が多く、短距離を航海しながら船を陸に上げて宿をとり、話がつけば暫らくの間、あがった処に滞在することもできた。むかしは一年に一回航海すればよかったので、年内に再びやってこようなどということは考えなかったのである。

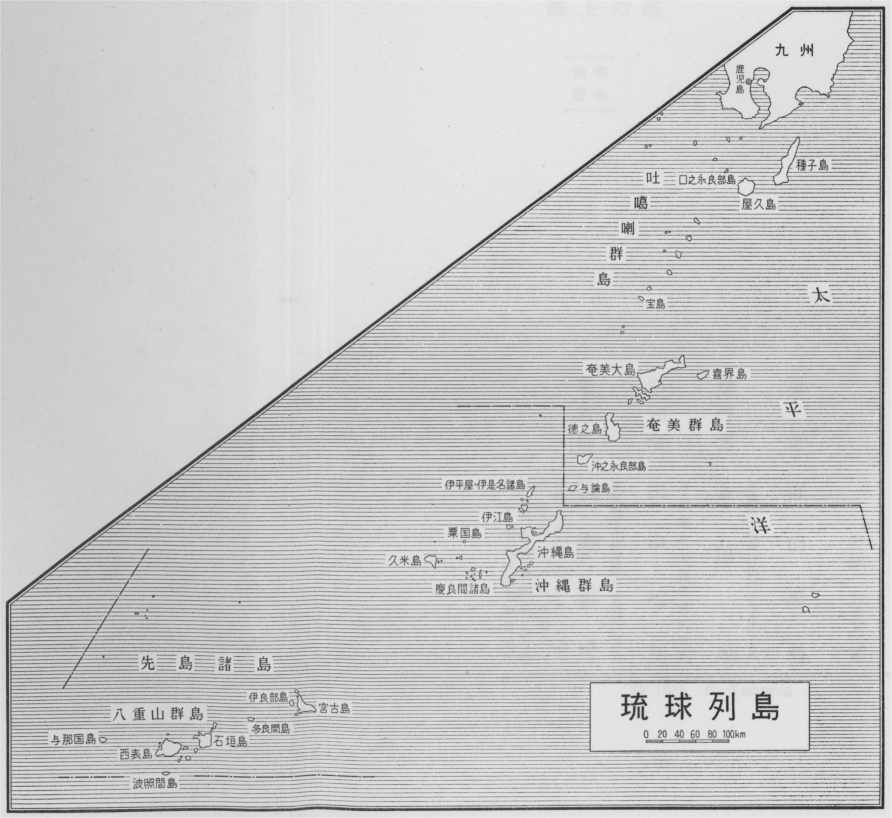

日本では首里と那覇を中心点と見ることに決めてしまったので、東海岸の文化や言葉は後になって変化したのだと考えている。けれども私は最初からの違いが証明できると思う。北からずっと一遍に南の方まで航行して、信覚と書いた石垣まで行ったのである。信覚にあたる地名は八重山にしかないのだから、彼処と早くから往来していたと見なければならない。

それがやや突飛な考えであるためか、人が信じないけれども、砂浜をねらって、風が強く吹けば、そこに幾日でも碇泊するというようにして行けば行けるのである。沖縄本島より宮古島、宮古島から多良間島を通って八重山群島の方へ行ったと考えても、少しも差支えない。

私が東海岸と言い出したのは、別に明白な証拠とてないが、沖永良部島や、与論島の沿海なども、東西二つの道があったことを島の人は記憶している。だんだん西の方の海岸を使用するようになり、同じ国頭へ行くのでも、西側を通って船が行くようになったのは後世のことである。

日本人が主たる交通者であった時代、那覇の港が開けるまでの間は、東海岸地帯は日本と共通するものが多かったと想像できる。言葉なども多分現在よりも日本に近かったのだろうと思う。首里・那覇地方は一時盛んに外国人を受け入れて、十カ国ぐらいの人間がいたというから、東側とは大分事情が違うのであった。

本島の知念・玉城から南下して那覇の港へ回航するのは非常に時間がかかる。その労苦を思えば宮古島の北岸へ行くのは容易であった。那覇を開いたのは久米島の方を通ってくる北の航路が開始されてからであるが、それは隋時代の事とされている。この北の道はかなり骨の折れる航路で、船足も早くなければならず、途中で船を修繕する所が必要であった。余程しっかりした自信、力のある乗手であるうえに、風と潮とをよく知っている者でなくてはならなかった。

沖縄本島は飛行機から見ればもちろんだけれども、そうでなくても丘の上にあがると東西両面の海が見える処がある。其処を船をかついで東側から西側へ越えれば容易に交通ができると考えるかもしれないが、しかし人の系統が違うとそう簡単には行かない。

私が一番最初それを感じたのは、NHKの矢成君たちが国頭の安田、安波の会話を録音してきたのを聞いたときである。最初は日本本土の人が移住して来たのではないかと思ったほど、こちらの言葉とよく似ていた。しかし直ぐにそれが間違いであり、もともと内地の言葉とそう変っていなかったのだということに勘づいた。東海岸と西海岸とはいくらも距っていないけれども、文化発達の経路が違うために言葉や住民の構成などが異なっているのである。

勝連文化と私は仮に呼んでいるのだが、その勝連文化と首里・那覇を中心とした文化、すなわち浦添文化とでも言うべきものとの間には、系統上の相異があったのではなかろうか。

今日では勝連の文化というものが少しも残されていない。馬琴の『弓張月』にまで書かれている勝連按司の阿麻和利は、沖縄の歴史の上で、すっかり悪者にされてしまっているが、これは伊波普猷君などが早くから注意したように、勝敗処をかえれば忠臣とも逆臣ともなった戦国の世の習いであった。『おもろ草紙』を見てもわかるように、勝連が当時の文化の中心であったことは大和の鎌倉のごとしと歌われていた通りであった。

往時わが国では如何なる船を使って南北の間を航海したのであろうか。専門の造船業者のなかった時代を考えると、船材の得られる場所をみつけて、そこで船を造って用いたに違いない。たとえば安芸の国、それに周防など、今でも船材を多く出しているし、中世においては建築木材を出しており、奈良の大きな寺院の建立などには常に用材を供給していた。

日本人の渡来を問題にするとき、東海岸の航路を取り上げざるを得ない。どの辺にはじめて上陸したかについては、いろいろな説が成り立ち得るが、日向の高千穂に天から降りたということを承認すれば問題にならぬけれども、それがあり得べからざることとすれば、やはり日向などで船を仕立てて北上したことが想像される。神武天皇の御東征にしても、潮の激しく、風の強い関門海峡を通らずに、じかに東海岸からずっと瀬戸内海に入ってしまわれたのだから、東西二つの交通路を並べていうと、東の方が一時代古いということは言えそうである。しかしこれはむつかしい問題で、我々一代の間に解決できるものとは思っていない。

このいくつかの文章の大部分は、この問題を常に念頭に置いて書いた。まだ断定を下すには自分の予備知識が不足しているので躊躇したけれども、この考えの適用できると信じた場合はいつもそれを条件の一つとしてかぞえてきた。

日本人の人種起源論は、土地土地に残っている昔の痕跡を、考えのうちに入れて見て行かねばならない。今度集めた論文の中には空想を遥かに遠く、青森県の北端まで持っていったものもある。今までの日本人論をみると、太平洋の交通を考慮に入れることが少し不十分であった。つまり伊勢とか、もう少し東に寄って駿河とか遠江とかいうくらいまでのところが、区切りになっているような気がして、あのへんの歴史が等閑に附されているようである。房州の半島でも、それから伊豆の半島でも、みんな長い間かかって回って来たのではないかと考えている。

私は一生かかっても、とうとうその結論を出すことができなかったけれども、どこで日本人は成長してきたかということを、もう一段と具体的に決めなければならない。おそらくは九州の南部でということは真実であるかもしれないが、そこまで来る道筋がよくわからない。たとえそれがわかっても、それからこっちがまたわからない。土佐が第一、ひろい面積にわたって陥没している。土佐という国は、以前は今とは随分違っていたらしい。瀬戸内海を利用する時代はおくれて始まった。瀬戸内海を使って初めて、関門の潮流の激しい水道を出たり入ったりするようになったのである。『六国史』などを注意して読んでみると関門を通りぬける技術というものが発達したあとがわかるような気がする。はじめはなかなか簡単に行けなかったのを、船の形を大きくするとか、強くするとか、技術が進むにつれて、だんだんこの関門が通れるようになった。

しかし船についても、理解できないことがらが多々ある。第一、和船の細い櫓など、どういうわけであのようなものができたであろうか。私は利根川のへりに成長したから、あの細い櫓はよく知っているが、あれは日本の特徴と思う。櫓は砂浜のあるところの海岸という条件が手伝っているのではなかろうか。沖縄と本土を結ぶ西海岸には、帆を使うところは非常にたくさんあるし、棹を使うところもあるかもしれないけれども、櫓の交通を発達させるような条件を具えた土地は少ないようである。

日本では政府が直接航海に手をつけなかった時代がながい。おそらく遣唐使を止めたくらいの時代が、航海事業の衰微の極であったろう。それからこの方の記録だけによって海上の交通史を説くのは間違いのもとであろう。

今度の九学会連合の年会において私は大要次のような話をした。この新らしい協同体に参加してから、我々の積み重ねて行く愉快な体験は無数であるが、そういう中でも日本の民俗学会として、殊に喜ばねばならぬものが三つある。その一つは九つの団体がそれぞれの軌道を回転して、もとより同じ円周の一部を分担するものでないために、或る時は遠く懸け離れ、また或る時はすぐ眼の前に接近して来て、交叉しまた衝突しそうな場合さえ折々はある。今までは無意識にそれを避けようとし、わざと問題の間地を残しておこうとするような心づかいもあったが、今度はちがった角度からの批判を危ぶまないのみならず、次第に隣の学問の能力を理解し、折々はその長処を借りて、こちらの弱点を反省してみることができるようになった。国の一隅において成長した民俗学のごとき学問においては、是は決して小さくない恩恵であった。

第二にうれしいことは、このそれぞれに異なる態度方法、それぞれの閲歴を持ち寄った九つの学会が、今や我邦の空前の事相に当面して、何らの話し合いを経ることもなく、自然に一致して日本の民族の生存を、協同研究の対象としていることである。他日我々の能力が充ち溢れるならば、無論次々に研究の領域を、海から外へ拡張して行くことであろうが、少なくとも是までのように、よその国の学問の現状を熟知し、それを同胞の間に伝えることをもって、学者の本務の極限とするような、あわれな俗解は是で終止符を打たれるであろう。幸いにこの予言が当るならば、今日の会合も永く回顧に値すると思う。

第三に是ほど多くの学会が力を合わせ、心を一つにして日本を研究せられること、すでに年久しいにもかかわらず、まだ何処やらに未開の野、ちっとも答えられない問題が有りそうなこと、是がまた感謝すべき好刺戟であると思う。年を取りすぎた自分のような者にとってこそ、是は心残りの、また相すまぬことでもあるが、本日会合の諸君の大多数のためには、是くらい張合いのある現実はちょっと類が無いであろう。めいめいの行く先に広々とした未知の世界が有ることを知って、それでは止めようという人などは、この中には一人もおられまいと思うが、あわれや私などの物を学ぶ頃には、もう一通りの真理はすでに古人が明らかにしてくれているように思って、そこまでたどりつくことを先途とするような者ばかりが多かったのである。

幸いにしてこの半世紀以来、問題とか疑問とかいう言葉が、文化諸学の間にも流行して来たが、それも多くは今これから答えようとする者の用語であって、我々の切望しているような、確実なる無知無学の相続には帰着しなかったのみか、一方には根本理念などと称して、是だけはまず論争批判の外に置いて、その残りで仕事をしようとするがごとき学風が、何か新らしいもののような顔をして、こちらへも手を伸ばしかかっている。そういう証明を要しない原理、固定不動の前提が多かったばかりに、我々は苦しみ、また学問は遅々として進まなかったのである。僅かな言葉の響きや方式の新らしさに絆されて、今頃ふたたび以前と同様な拘束の世界に戻って行こうとする者はよもやもう有るまい。

今まで久しい間気がつかず、従ってまた何らの解答も得られずにあった問題は無数であろうが、そういう中でも四面海をもって囲まれて、隣と引離された生存をつづけていた島国としては、この海上生活に対する無知はむしろ異常である。いよいよそのような気楽なことを、言ってはおられない時代が到来して、自然科学の方面ではまず一段の活気が感じられ、その研究の成果には、或る程度の期待が繋げられるようになったが、是と雁行しまた互いに利用し得べき文化史の方面では、まだ疑問の形すらも具わっていない。たとえば日本人は、最初どの方面からどこへ渡って来たか。何百という数の大小遠近の島々のうち、どれへ始めて上陸し、次々にどの方角へ移り拡がって行ったものか、それは全然わからぬ。わかるはずがないというだけの答すらも、どうやらまだ出来あがってはいないのである。しかもこの問題が何とでもきまってからでないと、説くことのできない幾つかの推論が、すでに日本ではほぼ承認せられかかっている。それをあぶながり、または難癖をつけるような、老成人風の批判ならば、まだ幾らでも出てくることと思うが、私だけは国の学問の前途のために、そういう消極主義に与みしたくない。むしろその反対に、次々と新らしい仮定説を提出させて、比較対照によって互いの弱点に心づかしめ、且つは素朴に過ぎたる追随を戒める必要があると思って、今日はその一つの見本のような話をする。

二十年も前に、私は一時熱心に風の名の集録を心がけたことがある。農民も決して風に無関心ではないが、その呼称の多くは海の生活からの感化を受けている。海ではそれぞれの風の性質が、風の名となっているのだが、内陸では専ら方角を問題にするが故に、それを地方的に意味を限定して使い、従って到る処少しずつ内容の差が生じている。たとえばヤマセは山の方から吹いてくる風である。それ故に江差松前では今もって東北風がヤマゼであり、瀬戸内海の北岸では、四国の方からくる南風をそういう処もある。『万葉集』の末二巻の中には、アユノカゼに東風の二字を宛てたものが有名であるので、多くの国語辞典にはこの語を東風と註し、それを他の方角の風とするものを方言と見下すらしいが、この漢字の使用こそは、越中文人の居住地が、ちょうど西隅に偏していたことを意味するもので、現に今日でも富山県の海岸では、方角によって能登アイと、宮崎アイとの二つのアイの風がある。宮崎はすなわち東端越後境の海角であって、是から吹きつける風のみが大伴家持らの袂を翻えし、能登から吹くアイは山に遮られて、この辺りでは心づかれなかったので、まだこの頃までは漢字の利用が、その場かぎりの思いつきだったことが是でよく判る。

アユは後世のアイノカゼも同様に、海岸に向かってまともに吹いてくる風、すなわち数々の渡海の船を安らかに港入りさせ、またはくさぐさの珍らかなる物を、渚に向かって吹き寄せる風のことであった。今日は半ば死語に属し、辛うじて字引と地方語の中に存留するのみであるが、果実のよく熟して樹から堕ちるのをアエルといい、またはアユ・アユル・アエモノ等の語の古くからあるように、人を悦ばせ、おのずから人の望みに応ずるというような楽しい状態を表示するために、夙く生まれていた単語ではなかったろうか。饗宴もしくは食物の供与を、アヘと謂っていたのも別の語ではないのかもしれぬ。子音の変化または脱落は、永い歳月の間には、有っても不思議はなく、ましてや汀線の角度のちがい、風が内陸へ入って行く路筋によって、それぞれに異なる語原があったかのごとく、考えてみる必要などはないのである。

日本海の側では、東は津軽の岬端から、西は島根県の一部にまで、同じ風の名が今もほぼ一続きに行われ、言葉がきれいなために時々は歌謡の中に入って、海からやや入り込んだ土地にまで伝わりまた記憶せられている。たとえば越前の武生などには、今でも汽車が通るたびに、必ず憶い出す中世の遊女の歌がある。

みちの口、

武生のこふ(国府)に我ありと、

親には申したべ心あひの風、

さきんだちや

かつてこの都会が東西交通の衝であった時代に、遠くこの風の風下の方から、さすらえて来たと称する女たちが、しばしばこういう歌を唱えて旅人の哀れみを誘おうとしたので、是と同巧異曲の「泣いて暮すというておくれ」という類の文句は、近くは明治の始めまでなお続いていた。

「心あひの風」はいわゆる掛け言葉で、風を孤独の身の友と呼びかけたのであろうが、もうあの頃から発音は今と同じであった。是を海上生活の最も大切な問題として、遊女は歌にうたい、船人は淋しい日にそれを憶い起したので、遠い万葉の昔から、この一語の流伝は絶えなかったのである。近代の港の中にも、幾つかそういうものが残り伝わっている。

アイのこは吹きやヤマセのもとだ、

ヤマセや別れの種となる

思う船が入ってしまえば、アイの風はもう問題でない。それよりもその風が強く吹きつづけると、やがて転じて別れの風になるのが気づかいなというので、是は多分蝦夷地での流行唄であろう。北陸方面では、ダシというのがヤマセに近い風であった。谷の奥から吹き出すという意味であったろうが、後には風待ちの船を出してしまうからダシだと、思うようになっていた。

アイが吹かぬか荷が無うて来ぬか

たゞしやにがたの河止めか

是などは新潟の次の湊、酒田とか新湊とか、能登の小木・宇出津とかの歌であろう。入船に都合の好い風をアイの風というようになって、幾らかは最初の意味がかわったかもしれぬが、とにかく海辺に住む者にとって、心のときめく風であったことは同じで、ただその強吹きの結果だけが、常に少しばかり気づかわしかったのかと思う。

ところが日本海の船運が進展して、海峡から東の大洋へ出て行くようになると、風の名の用法がやや変化してきた。全国の呼び方を集めてみると、宮古・八戸あたりの僅かな太平洋側の沿海だけに、陸から海に向けて吹く風を、アイと謂っている地帯があるように思う。是などは明らかに水上生活者の運搬であり、浜に住む者の古くから使っていた言葉ではないのであった。同じ一つのアユまたはアイという風の名でも、永い歳月に亙った経済事情の変化によって、眼に見えぬ重点の推移があった。海が島国の文化に貢献した一つの古い力は、形あるものの側では、今私などの寄物と名づけている継続した自然現象が、全く忘却せられてしまわぬまでも、少なくとも次第に軽く視られがちになってきたことは已むを得ない。現代の社会研究としては、それも当然のことと言ってよいであろうが、いわゆる史前学の範囲においては、是は寔に忍び難い不利である。かつて文献記録の到り及ばざる世において、是ほど痛切にこの方面の経験を、積み重ねている民族は尠なく、それを今の世まで持ち伝えてきたのも、日本人のように久しい者は稀であろうから、こういう知識だけは、恐らくは外国学者の足跡に、ついて行くことができまいと思う。

津とか問屋とかの制度の完備するまでは、時を定めずに入ってくる船なども、一種の寄物であった。今でも尻屋あたりの荒浜をあるいてみると、大小さまざまの難破船の破片が、昆布やあらめとともに、到る処の水際に積み上げられて、次々と村へ運びこまれている。暗夜に火を焚いて海を行く船を迷わしめたというなどは、遠い昔の物語に過ぎぬだろうが、とにかく海から寄り来るものはその種類を問わず、本来はすべて浦人の所得だったのが、後に少しずつ法令をもってこれを制限したのである。寄鯨の取締りなどは、そういう中でも殊に新らしく、それよりも遥か以前から、都会における鯨肉の消費は始まって、是がまず捕獲の技術を発達せしめている。漁が一つの生業として成立した順序は、日本のような国ならば、簡単に社会科でも教えることができる。最初は魚の方から群をなして押寄せてきて、ほしいと思う者には誰にでも取られてくれた。国の端々には今でもそういう場所がまだ少しは残っている。それを僅かな人の手で、及ぶ限り多くすくい揚げ、上手に分配しようとしたのが漁業の始まりだが、農とちがってその歴史はごく新らしく、結局は魚を遠くの沖の方へ追い払い、是からの海辺の生活を、際限もなく変化させようとしているのである。

南の海上のザンの魚(儒艮)の物語と対立して、東日本の荒磯にはアシカ・アザラシ・ミチの寝流れなどの話がもとは多かった。文字の教育が都府とその周辺に偏在した結果、是らはすべて永遠に、記録の外に佚散しようとしている。これを保留し且つ前代の考察に取り入れてゆく労苦は、今も若干の痕跡を伝えている網や釣縄の比ではない。そのために人はしばしば現代の空気の中に、遠い寂寞の世を推理しようとするのである。寄木・流木の言い伝えなどは、これに比べると遭遇がやや多く、また若干の文献にも恵まれているが、なお我々は国内の山野が、かつて巨大の樹木をもって蔽われ、それが次々と自然の力によって、流れて海に出ていた時代を、想像してみることができなくなっている。以前は水上から供給するものが、今よりも遥かに豊かだったと思われる。多くの沖の小島では、各自昔からの神山を抱えながら、それには慎しんで斧鉞を入れず、家を建てるにも竈の火を燃すにも、専ら大小の寄木を当てにしていた時代が久しく続いた。是にも年々の季節兆候があり、占有の方式があり、また信仰祈願があったことは、田野の生産とほぼ一様であって、ただ幾分か幸運の差等が大きかった。唐木と呼ばるる珍奇なる南方の木材が寄ってきた場合には、これを家々の私用に供せず、必ず官府に届けよという法令が、奄美大島の北部などには、旧藩時代の頃に出ている。特にいずれの海岸にそういう実例が多かったか、今もまだ調べてみようとした人は無いが、恐らくは原地の実情もすでに変って、一般にもう稀有の事になっているのであろう。最近に与論島出身の某氏に逢ったときに、試みにあの島の寄物の印象を尋ねてみたが、この人の記憶に残っているのは、一度難破船の積荷の、木臘か何かの箱詰が寄ってきたのと、島では浪の花と称する軽石の大量が、東の渚におびただしく打ち寄せたのと、ただ二つの事を挙げ得るのみであった。しかも嵐の次の日の早朝に、一度は海端に出て見ずにはおられぬという気持だけは、どこの島にもまだ一様に残っている。是は無意識の伝承というべきものであろう。

海からくさぐさの好ましいものを、日本人に寄与した風の名を、アユと呼んでいた理由はこうして説明し得られるが、是が日本海の沿岸だけに弘く伝わって、東や南に面した海辺には知られていないのは、やはり海運史の問題であろう。寄物は個々の地域地形に伴なう現象だから、どこでも一様にこの風の名を、知って用いていたとは限らない。これが今日のごとく適用するようになったのは、風をたよりの人たちの、往来の力と思われる。外でも同じ言葉をおおよそ同じ意味に、使う者が多いと知ることが、言わば標準語の底力であって、古いとか正しいとかいうのは問題でない。この意味においてはアイの風は方言でなく、方言は他にもあるのかもしれぬが、今はまだ発見せられていないのである。

或いは地名などの中に埋もれて今も伝わっているのかもしれぬ。一つの例として心づくのは、尾張のアユチガタ、後には郡となりまた県の名にもなったが、古くは年魚市(アユチ)とも字には書いて、越中と同じにアユと発音していた。場所は熱田の神宮の東に続く平沙の地であった。ちょうど伊勢の海の湾口をほぼまともに向いて、潮の流れと主風の方向とに、今昔の変化は無いかどうか、まだ自分には確かめられぬが、ともかくも爰に蓬莱の仙郷を夢想し、徐福・楊貴妃を招き迎えようとした程度に、大洋との交通の考えられやすい土地であった。或いは尋常の貝石玉藻の類、または流木や魚の群以外に、時あって遠い常世国を偲ばしめるような、珍らかなる寄物を吹き寄せて、土地の人の心を豊かにした故に、こういう潟の名を世に残したのではないか。アユチのチは東風をコチというチも同じに、やはりめでたき物をもたらす風を、もとはここでもアユチと謂っていたのではないかと思う。

国の大昔の歴史と関係する古い幾つかの宮社が、いずれも海の滸りに近く立っているということを、ややおろそかに考える風が久しく続いたが、日本が島国であり、海を渡ってきた民族である限り、是はいつかは補強せらるべき弱点であって、それにはまず隠れたる海上の道というものの、次々と発見せられる日を期待しなければならない。それが待遠に堪えぬとすれば、やはりこういう多少のゆかりある雑談を試みて、ちょっとでも今日の希望を濃やかならしめるのが、よいかと思う。

途方もなく古い話だが、私は明治三十年の夏、まだ大学の二年生の休みに、三河の伊良湖崎の突端に一月余り遊んでいて、このいわゆるあゆの風の経験をしたことがある。この村はその後ほどなく、陸軍の大砲実験場に取り上げられて、東の外海の海岸に移されてしまったが、もとは伊勢湾の入口に面して、神宮との因縁も深く、昔なつかしい形勝の地であった。村の中央には明神さまの御社と清い泉とがあって村の人の渇仰を集め、それに養われたと言われる無筆の歌人、漁夫磯丸の旧宅と石の祠とは、ちょうど私の本を読む窓と相対していた。毎朝早天の日課には、村を南へ出て僅かな砂丘を横ぎり、岬のとっさきの小山という魚附林を一周してくることにしていたが、そこにはさまざまの寄物の、立ち止まってじっと見ずにはおられぬものが多かった。船具や船の破片にはたまたま文字の痕があって、遠い海上の悲しみを伝うるものがあり、一方にはまた名も知らぬ色々の貝類をゆり上げて、「その玉もてこ」と詠じた昔の歌の風情を、想い起さしむる場合もあった。

今でも明らかに記憶するのは、この小山の裾を東へまわって、東おもての小松原の外に、舟の出入りにはあまり使われない四、五町ほどの砂浜が、東やや南に面して開けていたが、そこには風のやや強かった次の朝などに、椰子の実の流れ寄っていたのを、三度まで見たことがある。一度は割れて真白な果肉の露われ居るもの、他の二つは皮に包まれたもので、どの辺の沖の小島から海に泛んだものかは今でも判らぬが、ともかくも遥かな波路を越えて、まだ新らしい姿でこんな浜辺まで、渡ってきていることが私には大きな驚きであった。

この話を東京に還ってきて、島崎藤村君にしたことが私にはよい記念である。今でも多くの若い人たちに愛誦せられている「椰子の実」の歌というのは、多分は同じ年のうちの製作であり、あれを貰いましたよと、自分でも言われたことがある。

そを取りて胸に当つれば

新たなり流離の愁ひ

という章句などは、もとより私の挙動でも感懐でもなかったうえに、海の日の沈むを見れば云々の句を見ても、或いは詩人は今すこし西の方の、寂しい磯ばたに持って行きたいと思われたのかもしれないが、ともかくもこの偶然の遭遇によって、些々たる私の見聞もまた不朽のものになった。伊勢が常世の波の重波寄する国であったことは、すでに最古の記録にも掲げられているが、それを実証し得た幾つかの事実のなかに、椰子の実もまた一つとして算えられたことを、説き得る者はまだ無かったのである。土地にはもちろん是を知っている人が、昔も今も多かったにちがいないが、それを一国文化の問題とするには綜合を要し、または或る一人のすぐれた詩人を要したのである。

椰子の実の流れ着くという浜辺は多かったはずであるが、是が島崎氏のいうような遊子によって、取り上げられる場合が少なかったかと思われる。昔はこの物を酒杯に造って、珍重する風習があり、それも大陸から伝わってきたように、多くの物知りには考えられていた。『倭名鈔』の海髑子の条などは、明らかに書巻の知識であって、もし酒中に毒あるときは、自ら割れ砕けて人を警戒するとあり、まだどういう樹の果実なりとも知らず、何か海中の産物のごとくにも想像せられていたようであるが、なお夜之という単語だけは、すでに和名として帰化している。京人の知識は昔も今のごとく、むしろ文字を媒として外国の文化に親しみ、久しく眼前の事実を看過して、ただいたずらに遠来の記録の、必ずしも正確豊富でないものを捜索していたことは、独り椰子の実だけの経験ではなかった。この頃やっとその習癖に気がついたと、言いたいところだが、それもまだ少し怪しい。

日本の海端に、ココ椰子の実が流れ着くということは、決して千年ばかりの新らしい歴史ではなかったはずであるが、書物で海外の知識を学び取ろうとした者は、かえって永い間それを知らずにいた。そうして一方には現実にその経験をもった人々には、今までそれを談り合い、また考えてみるような機会が、極端に少なかったのである。或いはそのために私などの場合のように、一つ二つの見聞ばかりがあまりにも騒ぎ立てられて、結局は綜合の利益が収められずにいたのであろう。魚の尾や小鳥の足にも番号をはめて、放してみるような世の中になったのだから、今に僅かな比較と推理とによって、何かが教えられる時がくることと思っている。かつて九州の南部の田舎を、あるいてみた時にも私は気がついた。それから注意して友だちにも尋ねてみたが、あの方面には椰子の実で作った酒器を持ち伝えている家々は少ない数ではない。支那の旧書に見えるような、盃の話はあまり聴かないが、大抵は例の焼酎入れ、または小さな酒徳利の携帯用のもの、時としては腰下げの煙草入れなどもあって、必ずしも十襲珍蔵というほどではなくとも、物が堅固なだけに重代の品が多く、従ってどうして手に入れたか、どこの海岸へ漂着したものかを、今となっては尋ね知ることが難い。ただ或る程度までは現在の分布によって、比較的どの方面にその事例が多かったかを、推測することが許されるまでであろう。

今日謂うところの西南諸島には、算えては見ないが少なくとも話は多く、且つやや普通化平凡化している。沖縄の本島などでは、土地でも手に入る場合があろうのに、更に商品として八重山方面から、いわゆる椰子小の輸送せられたものが、幾らも店先で売られていたという話も聴いた。しかも自分の知る限りでは、先島諸島にもココ椰子の結実する土地はないのだから、いわば漂着の数が北の隣より多かったということなのである。距離の大小は漂着とは交渉がないともいえるが、やはり最初の陸地を乗り越えて、もっと遠くへ行こうとはしないだけに、原地に近いほど多かったということになるので、その反面に本州は更に少なく、従って是を珍重しまた問題とする人情も、一段と濃厚であったと言えるのであろう。

ともかくもこの植物が東方列島の風土にふさわず、一度も芽を吹き親木を成長せしめ得なかったということが、埋もれたる海上の道を探るうえに、好箇の手掛りを供与する。古記に檳榔の字をもって誤記せられたコバという暖地植物などは、古くは瀬戸内海の各地にあったと伝え、今も現に紀州の一端とか、朝鮮東南岸の島々にまで生育する例が多く、かつて私は是を鳥類の運搬に托せんとしたこともあったが、今はほぼその誤りに心づいている。広い意味では是も天然の分布であろうが、かつて海上を漂到した無数の種子の中から、たまたま環境に適した僅かな個体だけが、芽を吹き大木となった例はガジマル、またアコウという樹などにもあり、または埋立新田の潮除堤の上にたちまち繁茂してゆくトキハという一種の大きな萱なども、その名称から考えてみて、やはり遥かなる海の彼方から、新たに渡って来た種なることがわかる。すなわち独りこの一種の椰子の実だけが、久しきを経てついに移住に成功し得なかったのである。

等しく漂着という中にも、色々の運命のあったことがまず考えられる。たとえば椰子の実の一例についてみても、夙く南海の外の荒浜から、中華の文化地帯にもたらされた、やや不精確なる口碑がまず伝わって、ヤシという言葉がさき廻りをして、待ち受けていたなどは奇遇であった。北太平洋の多くの珊瑚礁に、この植物が分布したのは人の力ではなく、したがってまた新たに始まったものでもないとすれば、つまりは我邦の荒浜の事実が近世になるまで伝わらなかったのである。親しくこれを看た者も注意せず、或いは名を付してやがて忘れてしまうような各地の出来事を、それと最も縁の薄い人の手に成った文献によって、統一しようとしていたのは文化の病だった。第二、第三の方法は必ず試みられなければならない。

椰子の実の日本語は、いつの昔からともなくヤシホまたはヤシゥであった。是が器物として利用せられたのも年久しい事であろうのに、あんな古い記録の次々と承け継がれていたばかりに、近世になるまで依然として一種の珍奇であった。手近な例として挙げられるのは、江戸叢書の中にも採録せられた『嘉陵紀行』、是は村尾嘉陵という江戸の小吏が、勤務の暇あるごとに郊外の各処に日返りの旅行をした日記を集めたもので、時は文化から文政に掛けての、十数年のことだったかと記憶する。或る日新井の薬師から江古田の村あたりをあるいて、路傍の休み茶屋の豆腐屋を兼ねた店先に腰を掛けると、その家の老婆が頻りに嘉陵が携えていたヤシホの盃に目を留め、その名を尋ね知っていよいよ珍らしがり、やがて出て行って一合ばかりの酒を求め来り、どうか一つめしあがったあとで、私にもその盃でいただかせて下さい、といったという話が、至って素朴に記述してあった。僅か百年と少し前までは、こういった快活な女性が、まだあの辺りにもいたということもなつかしいが、同時にまたこの一種のエキゾチシズムが無限に持続して、ついに我々の学問に繋がるのも愉快だと思う。ただしこの樹実の漂着地が、いずれの海岸であったかは問いも答えもしておらぬが、恐らくは江戸の周辺などには、稀にも無いことであった故に、是ほどにも珍重せられたので、やはり暗々裡に古書の外国記事が、自他の上に働いていたのかもしれない。

村尾老人の故郷は、たしか周防の岩国であった。瀬戸内海でも多分めったに無いことだったろうが、外海の沿岸でならば、漂着は必ずしもそう稀有なことでなく、或る日のアユの風が時あってこれを吹き寄せた例は、日本海の側にもあって、それが好事者の手を渡りあるいたことも、近代は次第に多くなったかと思う。たとえば曲亭馬琴の『烹雑の記』という随筆に、佐渡ヶ島の記事がやや詳しく載せられ、浜に流れ寄るくさぐさの異郷の産物の中に、椰子藻珠などが有ることを誌している。そのモダマというのは正しい名かどうか知らぬが、伊良湖で椰子とともに私が拾った中にも、藤の実の形をして莢が二尺もあり、堅く扁たい濃茶色の豆をもったものを、土地でもモダマと呼んでいたから同じもので、産地季節が同じかったために、偶然に長い海上の旅を共にすることがあったのであろう。

小野氏の『本草啓蒙』に依ると、佐渡の他にも但馬・若狭、奥州にも四国にも椰子の実の漂流してきた前例がすでに有った。古書の記録の発見だけでなく、是からも皆で気をつけていたら、その事実はだんだんに積み重ねられるだろうが、それには何よりも地点を明らかにする必要があると思う。何処の海辺へでも勝手放題に、上陸するものではないということを認めるのは、決して椰子の実一つのためではなく、また地理の学者だけの任務とは限らないであろう。

多数の漂着物は永い年代に亙って、誰ひとり省みる者もなく、空しく磯山の陰に朽ち去った。たまたまそれを取り上げて愛玩し加工し、また授受するような時世になっても、その説話は必ずしも弘く伝わらず、もしくは誤解と誇張とを伴って世に残った。是からの学問はそれも整理しなければならない。加賀の手取川などは、同じく日本海に注ぐ著名な流れであるが、このあたりのアユの風は、椰子の実は吹き寄せなかったものとみえて、飛んでもない噂話が記憶せられていた。この川は水筋がすぐに通り且つ早瀬であるために、出水があっても岸を溢れて、村里を害することが元は稀であった。或る年意外の高水が支えて、いつまでも田畠を浸し劫かすので気をつけて見ると、川の中流に黒い円みのある大岩のごときものが横たわって、流れを堰き止めていて、そのために水が引かぬのであった。是をどうするがよいかと評定まちまちの折柄、今度は川上の方から牛に似て更に大きなまた一個の怪物が、流れについて下ってきて、前からあった岩のような黒いものにひしと取り付き、皮を喰い破って強く吸う。そうすると中から真白な、どろどろとしたものが多量に出てきて、それが第二の怪物に吸い取られるに従って、だんだんと小さくなり、今まで堰かれていた川の水も低くなった。是こそ白山の山奥に産する、ヤシホという樹の実であった云々という話が、『三州奇談』と題したあの地方の記録に載せられ、それもこの頃は活版になって流布している。うそをつくつもりで言い出した話でない証拠には、椰子の果実の中が白く、皮を破って吸い出したという点だけを保存している。それを霊山の神異に托したのは信仰かもしれぬが、少なくとも話者は同時代人の全部とともに、この樹実の産地に関する空想の自由を持っていたのである。

もちろん程度のちがいはあろうが、今でもこの自由をふりまわしている人が少なくはないような気がする。たとえば言語に若干の一致があるとか、習俗がやや似通うということなどは、是だけ年久しい隣住居で、また折々の交通を考えると、無かったらむしろ不思議と言ってよい。いつかは必ず日本の最初の住民の、本家なりまた同族なりが、この中から見つかってくるものと当てにしていてもよいようだが、そうは行かないわけはまだ一つ、今自分たちが思っているような場合、すなわち以前の従兄弟たちが衰弱し散乱して、周囲のより強い部族に吸収せられて、言語や系統の意識を失ってしまっている場合があるからである。海を生活の場面とする大小の種族には、この実例は決して珍らしくない。ましてこの一つの天然の条件が完備した島群において、さしたる外部の擾乱もなく、数千年の生存を続けていたとすれば、いつかは現在のような浅ましい一億共喰いの状態に、陥って行くのも逃れがたい命数だったかもしれず、そうなるまいとすれば、今少しく知り且つ考えなければならない。どこか大陸の片隅に、この日本の紳士のような一団の人物が割拠して、『万葉集』に近い日本語でも話しつつ、久しぶりの再会を待っているかのごとく夢みることは、私などから見れば、まあ白山山中の大きな椰子の実のようなものである。

人と椰子の実とを一つに見ようとすることはもとより不倫な話に相違ないが、島の人生の最初を考えてみれば、是もまた漂着以外の機会は有り得なかった。鼠や渡り鳥や魚の群などは、地図を見たこともなく、地理の教育はまったく受けないにもかかわらず、結果だけから見れば、たしかに移住をしている。人もそれと同様に、やはり自分の羽で飛び、自分の鰭または脚で水を掻いて、行きたい方角に進み、こいつは行けないと思えば、ともかくも引き返しまたは転回しようとする。是こそは計画であり希望であって、単なる盲動ではなかったと言えるかも知れぬが、その程度の心構えならば、ココ椰子が潮に落ちる場合ならずとも、花の粉の蝶蝉の翼に乗って空を行くなども、またその例に算えなければなるまい。

ただし花粉や椰子の実の間にはまだ認められないが、少し大きな生物の群には、それぞれのモーゼがいたようである。彼らの感覚は鋭く、判断は早く、またそれを決行する勇気をも具えていた故に、是と行動を共にしておれば、百ある危険を二十三十に減少することはできたろうが、行く手に不可知がなお横たわるかぎり、万全とは言うことはできなかった。古来大陸の堅い土の上において幾度か行われた民族の遷移でも、さては近い頃の多くの軍事行動でも、勝って歓ぶ者の声のみが高く響き、いわゆる万骨の枯るるものが物言わなかったのである。まして海上の危険はさらに痛烈で、一人の落伍者逃竄者をも許さなかったことは、今さら改めてこれを体験してみるにも及ばなかったのであるが、そういう中にすらもなおこの日本の島々のごとく、最初僅かな人の数をもって、この静かなる緑の島を独占し、無論幾多の辛苦経営の後とはいいながら、ついには山々の一滴の水、または海の底の一片の藻の葉まで、ことごとく子孫の用に供せしめ得たということは、誠にたぐいもない人類成功の例であった。後代にこれを顧みて神々の隠れたる意図、神のよざしと解しなかったら、むしろ不自然であったろう。たとえ数々の物語は事実のままでなかろうとも、感謝のあまりにはかくも解し、またさながらにこれを信ずることもできたのであった。イスラエルの神などは始めに存し、この土この民を選んで結び合わせたのであったが、国が荒れ人がすでに散乱したので、勢い解釈を改めなければすまなかった。我々の国土はやや荒れたりといえども、幸いにして今も血を承けた者が住んでいる。すなわち再び国の成立について、まともに考えてみるべき時期ではないかと思う。

後期仏教の西方浄土とは対立して、対岸大陸には夙くから、東方を憧憬する民間信仰が普及していた。いわゆる扶桑伝説はすなわち是で、多分は太陽の海を離るる光景の美しさ貴とさから、導かれたもののごとく私たちは推測している。秦の徐福が童男女三百人をつれて、仙薬を求めて東方の島に渡ったということは世に知られ、我邦でも熊野の新宮がその居住地であったとか、あるいは八丈島の人の始めが彼らではなかったろうかとか、いう類の雑説が色々と発生しているけれども、それはいずれもあちらの記録を読んでから後に、考え出したことだからちっとも当てにならない。ともかくも本国においては永遠に行方知れずであり、この遠征によって彼我の交通が、開けたことにはなっていないのである。

欧陽修の日本刀の歌は、日本にも夙く伝わっていて、

徐福往くとき書未だ燬けず

逸史百篇今なほ存す 云々

という句などは、私たちもまだ記憶するが、こちらの歴史に引比べてみると、王仁の『千字文』などよりは是はまたずっと前のことで、明かに詩人の空想であったことがすぐに判る。太平の天子が人の世の歓楽に飽き満ちて、そろそろと不老不死の術を恋い焦れ、ついに道士の言に欺かれて無益の探求を企つるに至ったなどは、いわば支那古代の小説の一つの型であって、たまたまその中の特に美しく、かつ奇抜にして人心に投じたものが、永く記伝せられて世に残ったにすぎぬことは、今日はもう疑う人もあるまい。ただそういうさまざまの趣向の取り合わせの中において、今の言葉でいうならば自然主義、すなわち時代の人々が楽しみ聴いて、さも有りなんと思い、またまったく無かったこととも言われぬと、心に刻みつけていたものを拾い上げてみるならば、或いはそういう中から逆に、人類の現実の移動を支配した、古代の社会力とも名づくべきものが、少しずつは窺われてくるのではないかと思うのみである。

たとえば東方の、旭日の昇ってくる方角に、目に見えぬ蓬莱または常世という仙郷の有ると思う考えかたは、この大和島根を始めとして、遠くは西南の列島から、少なくとも台湾の蕃族の一部までに、今日もなお分布している。槎に乗って東の海に遊ばんとか、または東海を踏んで死すあらんのみとか、なかば無意識にもこれを口にする人が多かったのは、必ずしも東だけに海をもった大陸の、経験とも言われぬように思う。いわゆる徐福伝説の伝播と成長とには、少なくとも底に目に見えぬ力があって、暗々裡に日本諸島の開発に、寄与していたことは考えられる。

それからなお一つ、是まで注意した人はないようだけれども、徐福が数百人の男女の未婚者を引き連れて、船出をしたということには意味があったと思う。もしも仙薬を採って直ぐに還ってくる航海だったら、そんな手足纏いを同船する必要は少しもなく、同時に他意あることを疑われもしたであろう。それを堂々とあの大一行をもって出征したというのは、是も後世の開発団のように、行ってその土地に根を張ろうという本式の移民事業か、少なくともそういうふれこみをもって、親々を承知させたものと、世間では解していたのであろう。三千年に一度実を結ぶ桃という話もある。仙薬は決して夢の山のダイヤモンドのように、熊手で掻き集めて背負ってこられるものでなく、やはり育てて収穫して調製し加工して、後から後からと献上してくるものと予定せられ、昔の人は気が永いからそれを際限もなく待っていたのかと思う。

地理の知識の少しでも確実でなかった時代には、人の移動には大か小か、必ず漂着の分子を伴のうていたことは、陸上の道とても変りはないが、そういう中でも海には予想せられる危険が色々とあった。岸に立ちもしくは些しばかり沖に出て、ただちに望み得る隣の島でもないかぎり、人が目標も無しに渡航を計画したということは、有り得ない話である。日本人の起原を説いてみようとせられる学者がたが、今日まだ些しでもこの点を考えようとせられぬのは、第一に私には不審である。昔は島ごとに人が自然に発生し、もしくは製作せられたということも、たやすく承認したのだから問題はない。次には神の啓示をもって、我々の経験よりもさらに遥かに有力なるものと信じて、これに基づいて遠い以前の記録なき社会を解釈し、始祖は空を踏み海波を飛び越えて、あるいは高山の嶺に降り来ったとしても、それには時代としての十分な理由があるのだから、些しでも不審な点はない。ところが一方に現代のいわゆる常識に依って、そんな事が有るものかと否認しつつ、そんならどうして人が住み始めたのかを、合点が行くように説明してみようとしなかったのは、何だかお互いの怠慢であったようで気が咎める。

その罪滅ぼしの意味もあって、きょうは一つの推定説を出してみる。次のより確かなる一説の出現を待つばかりである。同じく漂流漂着という中でも、結果のあったものと空しいものとがあって、勿論上古には第二の方が、悲しいほども多かったにちがいない。活きて自分たちは爰にいると、故郷に知らせることができなかった人々も、程なく死に絶えたことであろう。海の冒険には妻娘を伴なって行かぬのが常だからである。そうなると結局は一旦家に還ってきて、いろいろ支度を整え居住の企画を立てて、再び渡って行くことになるので、是は或る程度の地理知識を具え、明らかな目標を見定めての航海だから、漂流でないことは言うまでもなく、いずれ危険も艱難も伴なわずにはすまなかったろうが、ともかくも距離はそう遠くもなく、且つ現在までの生活境遇と比較して、顕著なる改良が期待せられる場合には、稀には昔の人たちでも、こういう移住を決行することがあったろうと思う。秦の徐福の童男童女などは、どこまでも譚奇の物語としか私には思われぬが、こうした空想のベースとなったものは、必ずしも蓬莱扶桑の神仙信仰だけでなく、別に海にいたつく貧苦の民の、年久しい言い伝えの沈澱したものがあったために、とくに一般の印象を強め、記憶を容易にしたものかとも推測せられる。

そこで最初にまず考えてみなければならぬのは、舟というものの機能の幾つかの段階であるが、是はすでに松本信広氏らが、最も慎重なる比較調査を進めておられるのだから、諸君は安んじてその結果を待たれてよい。ただきわめて少数のそれを待ち切れぬ者のために、大づかみな見越しを試みるならば、舟はもと内地の小さな止水の上で、発明せられたものであったとしても、是が大陸の沿海地方にまで、移し用いられるようになるのは容易でありまた自然である。ただあの茫洋たる青海原に突き進み、ことに一点の目標もない水平線を越えて行こうとするには、ちょうど最近代の航空も同じように長期の経験と準備と、また失敗とを重ねずばならなかったのは当然であろう。帆というものの考案も、早く始まっていたことは疑われないが、その構造と操作の方法が、完備したのは近世のことであった。四面海に囲まれた日本のような国ですらも、まだ老翁の記憶の境まで、その利用は単純を極めており、前代文献の書き伝えたかぎりでは、舟はただ磯づたいに漕ぎめぐり、たまたま二つの海角の間を直航するときだけは、マギルと称して帆を用いたが、是は素よりその日の風次第であった。大洋の知識の少しずつ拡大してきたのは、今も続いている釣舟が主たる機会だったかと思う。『万葉集』の浦島子の歌にも有るように、海境を過ぎて漕ぎ行くという作業が普通であって、是には帆を用意せぬ小舟も多かったから、次第に大胆に遠く出る者があったとはいうものの、いつでも地方にアテすなわち目標を見定めていて、よほど確かな船頭をもたぬかぎり、山ナシという水域までは出ないようにしていた。しかも各人の努力勇気の加わるにつれて、次第に隣の陸地の存在を知る場合が多くなり、稀には少時間の空漠を耐え忍んで、目に見えぬ島々を心ざした者が、意外な幸運を見つけて帰ってきてその体験を談るというようなことが、年とともにだんだんと積み重ねられたことも考えられる。弘い意味においては是も発見であり、地理学の芽生えであった。

私たちの仲間でないと、まだ今日容易に認められまいと思うことは、学問の中心は必ずしも京華文雅の士の、間にのみは存在しなかったということである。極端な例を一つ挙げるならば、海部は日本人よりは多分遅く渡来して、ひどい片隅の文字なき生活を続けていた人たちだけれども、海の知識においては誰よりも豊なるものを持ち、しかも文字が無いばかりに、是をまだ一般には伝えていない。糸満人が九州の荒磯に出没し始めると、今まで記述せられなかった色々の多彩の魚が市場に現われて、内外の魚学者を喫驚させたという話も聴いている。糸満はもとより海部ではなく、世の常の沖縄人の一群であろうが、既に部曲を分かち伝承の方式を異にすると、近づいて是に海上の道を学ぼうとする者がないのである。独り糸満の海底生物学のみと言わず、かつては沖縄文化の中枢とも認められたトキ取り・エカ取りの知識なども、人こそ知らね年久しい自然観察と、その丹念な綜合とが基礎となって、農耕漁撈の生産面は言うに及ばず、神祭や生死の儀式にも一貫して、力強い指導原理を打ち立てていたらしく、単なる方術の類でなかったことは、僅かに残った遺跡からも窺われるのだが、惜しいかな文字の記伝に乏しく、外部に立つ者にはもう利用することができない。海を環っている潮流のこまごまとした枝分れ、常吹く風の季節ごとの移動など、やがては綿密な学者の調査が、一々の地区について説明してくれる日がくるのだろうけれども、今は何分にもまだその便宜がなく、たとえば支那南海を黒潮に乗ってという類の大胆な一説が、誰にも笑われずに闊歩する時代なのだから、当分はやはり従来の切れ切れの経験の跡を繋いで行くのほかはないのである。

勿論私は椰子の実の漂着地の一つをもって、原始日本人の上陸点と見ようとするのではない。しかし少なくとも日本の海岸線の数千里の延長の中で、とくに殊邦の物の流れ寄りやすい区域が限られ、したがって久しく世に知られずに過ぎたという点は参考になり、同時にまた簡単なる学校地図によって、ここが近いからこの辺から渡って来たろうなどと、まるで飛石伝いのような早合点をする人を、笑ってもよいことになるのである。

八重の汐路という言葉は、歌や物語にこそしばしば用いられるが、それが如何なる力をもつかを考えてみた人は、名もなき海上の猛者ばかりであった。大きな海流の常の方向だけは、文書の学問として夙く我々も学ぶことを得たけれども、それが時あって著しく流路を変え、または屈折し分岐して到る処に影響する実状に至っては、今は必ずしもまだ常識とまではなっていない。近年着々と進んでいる海底の調査によって、新たに心づかれた法則も多いごとく、空中と陸地とのさまざまの交渉にも、海国人ならば知らずにはすまされぬことが、まだ無限に残っている。ことに日本の周辺地域のような、小さな区画の中に現出する色々の変化、風が季節により、潮が刻限に伴のうて、おおよそどの程度に船の歩みを助け妨げ、または強制しているかということは、永い歳月に亙ってただ生死を是に托している人たちだけが、命をかけて体験しているに過ぎなかった。勿論これが身の運の岐れ路であった故に、教えるにも覚えるにも全力を傾け尽し、その執心は或いは世の常の学問授受を超越したであろうが、あわれや陸上の人々は、おおむねこれを顧みなかった。国の端々の海上知識は、多くは記憶しやすいコトワザの形になって、今もその土地には散乱しているのだが、それを蒐集してみようとする人は稀にもなく、そのうちに世は動力利用の時代になってきて、多数の桑名屋徳蔵は老い去って後を嗣ぐ者なく、湊々の日和山は、大抵はもう遊園地に化してしまった。新古二通りの地理学の空隙にはまりこんで、我らの海上の道は一旦はさらに跡づけ難くなったのである。

もしも漂着をもって最初の交通と見ることが許されるならば、日本人の故郷はそう遠方でなかったことが先ずわかる。人は際限もなく椰子の実のように、海上にただようては居られないのみならず、幸いに命活きて、この島住むに足るという印象を得たとすれば、一度は引き返して必要なる物種をととのえ、ことに妻娘を伴のうて、永続の計を立てねばならぬ。そういう企画の可能なる場合は限られており、したがってまたその条件の具わった海辺を、見つけることもさまで困難ではない。動力航行の時代に生まれた者が、最も見落しやすい一事は、昔の船人の心長さ、種播く農夫の秋の稔りを待つよりもなお久しく、年に一度の往復を普通としていたことである。是が習性となったと見るのは気の毒だが、近世の鳥島漂流談などにも、三組の難船者が協力して島を脱出するのに、その中の最故参は二十年以上も忍耐して、機会を待っていたという例がある。僅かな食物を見つける以外に、何一つ身を労することもなく、ただ一心に風と潮合いとの便宜を観察して、時節の到来を狙っていたという根気のよさは、おそらくは東洋の魯敏孫の特性であって、距離がもっと近く船の修理に堪えるものがもしあったら、無論それよりももっと早く、故郷の浜に還ることも不可能ではなかったろう。

そこでいよいよ私の問題の中心、どうしてそのような危険と不安との多かった一つの島に、もう一度辛苦して家族朋友を誘うてまで、渡ってくることになったのかということになるのだが、私は是を最も簡単に、ただ宝貝の魅力のためと、一言で解説し得るように思っている。秦の始皇の世に、銅を通貨に鋳るようになったまでは、中国の至宝は宝貝であり、その中でも二種のシプレア・モネタと称する黄に光る子安貝は、一切の利慾願望の中心であった。今でもこの貝の産地は限られているが、極東の方面に至っては、我々の同胞種族が居住する群島周辺の珊瑚礁上より外には、近いあたりには、これを産する処は知られていない。ことに大陸の沿海のごときは、北は朝鮮の半島から馬来・印度の果まで、稀にもこの貝の捕れるという例を聴かず、永い年代に亙ってすべてこれを遠方の島に求めていた。単なる暖流の影響という以上に、浅い岩瀬でないと生息しなかったためかと思われる。今でも南海の産という言葉を、心軽く使っている人も有るようだが、古くは嶺南の陸路は通じなかったのみでなく、海まで降りて行けば必ず手に入ると、いうものでは決してなかったのである。金銀宝石と光輝を競うことが、かの心理の根源ではあったろうけれども、同時にまた是を手に入れる機会の乏しさが、今日の眼からは考えられぬほどの、異常なる貴重視を促したのかと思われる。

中国古代史学の展開につれて、この点は今後ますます確実になって行くことが期待し得られる。殷の王朝が、中原に進出した背後の勢力は東方にあった。いわゆる東夷の海の営みの中で、今でもすでにほぼ明かになっているのは、宝貝の供給であった。それが遥かなる西方の指導に呼応したか、はたまた独立して一つの流行の端緒を作ったかは、まだはっきりとは決し難いにしても、ともかくも或る代の大きな偶然によって、窄い入口の開いたことだけは、まず疑いがない。ただそれが東南の或る一つの島群、最も大陸に近い、ことに風候の最も便宜ある、八重の汐路の一筋であったことは、支那の文籍の問題でないだけに心を留める者が少なく、こちらはまた南海は何処の渚にも、あの美しい宝貝がころころと転がっているもののように、思っている人だらけなのだから、ついぞ話題には上らなかったのである。実際の分布は黒潮の及ぶところ、太平洋岸は茨城・福島の境まで、日本海側は富山県を限りと言われているが、それも種類が少なく美しいものはなく、ことにうつせ貝のあざれて浜に寄るものばかりで、活きて海中にいるのを手に入れることは容易でない。私は三十二年前の沖縄旅行に、故尚順男爵の目ざましい大蒐集を見せてもらって、この近海が宝貝のあらゆる種類の産地であることを知り、始めてこの問題の大きさに心づき、近頃はまた国頭郡北端の村々におけるこの貝類の食用と捕獲法、それから今までまったく知らずにいたこの種の貝の生態とを、同地出身の崎浜信行君から教えられたほかに、さらに十何年か前に、西南諸島を巡歴してきた大森義憲氏の旅行記によって、とくに宮古島が注意すべき一つの中心地なることを感じ始めたのである。

いわゆる琉球三十六島の中でも、宮古は異常に歴史の進化の歩みが激しく、しかも天災地変の圧迫が強烈であって、人は悩み且つしばしば入替り、したがって言語文物の錯雑が著しいことは、夙く私も気がついて、『島の人生』の中にも一端を説いてみたことがあったが、この島の周辺に広い地域にわたった干瀬があって、そこが貝類の最も豊富なる産地であり、今も近隣の島々に供給していることは、今度大森君の紀行によって始めて学び知った。この島の記録は無論中世以後に偏しているが、遠い昔の言い伝えには、幽かながら幾つかの奇抜なものが残っており、ことにアヤゴという多くの語りものが、女性の伝誦に保存せられていて、今もまだ採訪を可能にしている。一つ一つの内容は如何にも茫漠としてはいるが、これを排列し綜合するとともに、近く現実に記憶せられる戦前戦後における島人らの海上の活躍を思い合わせ、さらに将来明かになってくる潮流と季節風との法則に照らし見ることができたならば、やや大胆に過ぎたる今の私の仮定、すなわち始めて大陸から人の漂着したのは、この島ではなかったろうかという一説なども、少なくとも一応の検討に値いするものだというまでは認められ、さらに進んでは是よりも一層有力なる一地点を、捜し出す端緒となるのかも知れない。

たとえばこの島には、近世に入ってからまで、唐人漂着の事実が折々あった。それが大きな船の多人数でなく、また暫らく島人の中に住んでいて、やがて還って往ったという話も一、二ではなかったように思う。島の住民みずからが漁に出で、または公務のために海を渡っていて、漂流して久しい後に戻って来たという話は、八重山の方にもよく聴くことで、殆と常の生活の一部と言ってもよかったのだが、そういう中でもこの島の事件はやや規模が大きく、また効果が著しかった。近くは明治初年の台湾問題なども、原因は宮古人の殺戮に始まり、古くはまた大陸に記録を止めた最初の交通は、宮古の船であったと藤田劒峯氏は述べておられる。亜細亜東南の諸国との貿易には、明らかに歴代宝案時代というべきものがあった。そこから蘇木・胡椒の類を購い取って、これを中朝に貢献したという代償物は、いわゆる海肥すなわち宝貝以外にはあったとも思われぬから、それを運んだのもまたこの島の船であったろう。ともかくもこの南方の島々と、大陸との間の往来には、文字の記録よりも遥かに古い痕跡があり、是に参加した者に宮古の船があり、また宝貝があったというまでは、ほぼ知られている。

今でも宮古島周辺の貝類採取地として年々多数の小舟の集まっていたのは、北には沖縄本島への航路に接して、八重干瀬という広大な岩礁地域があり、他の側面では属島伊良部島の佐良浜の磯まわりが著名であった。近世幾度かの大きな災害にあって、すでに信仰伝承の大部分を失っているようだが、この近くにはヌーシ山、または乗瀬御岳と称する霊地があって、海上守護の女神を祀っている。神がこの世に在りし日の名は玉めがといい、老いたる夫婦の中の一人子であった。或る日水を汲みに出たままで姿を隠し、後にただ一度親に現われて、この森の神になっていることを告げ、村人海上の難を救うべしと約束した。そうして唐神という神を、相殿として共に祭られている。その祭の名はカムシュウリ、「神主下り」という漢字を当てた文書もあるが、本来はこの季節の名でもあった。或いはカムズといい、字には「神魂」と書く例もあって、遠い出雲国の同名の旧社を聯想せしめるが、ともかくも、この祭のカムズが下りると雨が降り、カムズがあがると西風が吹き始めて晴天がつづき、支那に渡っていた船が還ってくるといい、または難船をした者が遥かにこの御岳に祈請して、恙なく島に戻った話もある。

祭の奉仕者はすべて婦人であり、いずれも関係のある家から出ることになっていた。カムシュバギという一種の蔓ある植物をもって頭に纏い、御岳の中にあるカムシュ屋に入って、祝女のつかさは神と話をする。その四日の間は男子はこれを見ることを戒められていたという。或いは媽祖の信仰が後に入ってきて、影響を与えているかとも想像せられぬことはないが、ともかくも一年一度の祭の日を境に、定まった方角の風が吹き出すということは、この島限りでの経験であり、それが海上の旅に利用せられるのは、新たに採用した慣行とは言うことができない。一国共通の学問にこそはまだ認められていないが、船を生活の場とした島人たちのためには、この局面に限られた海上の道は、ちょうど奥山の猪鹿の道路も同じに、夙く土地人の精確なる知識にはなっていたのである。

千に一つと言ってよい幸福に恵まれて、無人の孤島に流れ着き、そこに食物を求めようとして測らずも稀なる世の宝が、さざれ小石のごとく散乱しているのを見つけたというなどは、一つの大きな民族の起原として、あまりにもたよりない夢か伝奇のようであろうが、正直なところきょうという日まで、是よりももっと有り得べき解説を、まだ私などは聴いていないのである。海のほとりに住んでおれば、稀には晴れた日に折々は思いを白雲の彼方に馳せ眉引く姿を望むことはあろうとも、何の望みがあって波を越え水平線を越えて、そこへ渡って行こうという気になろうか。仮に測らざる理由によって、一度はその岸に触れたことがあったにしても、再び家族をつれ、物種器什を船に積んで、来て住もうという決心をするだけの引力は何に見出し得たろうか。それよりも占いや夢の告げ、鳥や獣の導きによって、未来の安住の地を見立てたと伝える方が、まだよっぽど考えやすい。察するところ以前も今のごとく、人が多くて生まれ故郷に住み剰り、ないしは一方に強い圧迫があって、じっと落ちついてはいられぬ場合が多く、移動はすなわち人間の常の性となったごとく考えている人たちが、やや気軽に色々の動機を承認したのでもあろうが、互いに事態の想像しやすい陸続きの土地ですらも、元は各自の疆域を守って、そう無造作には出て行かなかった。まして海上の不知不案内を犯して、危険と闘うような必要などは有り得ないはずであった。高千穂槵触峯の旧伝を否定して、人類遷移の法則を合理化しようとすれば、どうしてもこうした中世式な考えかたを見習わなければならない。お蔭で日本の国の始めは、存外に新らしいものになってしまった。島国成立の年久しいということは、いわば我々の艱苦の永く続いたことを意味し、必ずしもそれを誇りとして立証すべきものでもあるまいが、仮に私などの推定せんとするごとく、いわゆる東夷の活躍が次第に影響を中原の文化に及ぼし、宝貝の重視熱望がほぼ頂点に達せんとした時代が、ちょうど極東列島のいずれかの一つに、始祖日本人の小さな群が足を印した頃らしいときまると、それから後の約二千年、すなわち安全なる年代記に繋がるまでの大きな空間は、まずそっくりとこの九学会の領分に入ってきて、外ではただ研究の成果を期待することになるであろう。みなさんの責任は無上に重くはなるが、この想像はかなり爽快なものだと思う。

私は年をとり気力がすでに衰えて、そう多量の仕事を分担することが許されぬが、稲作の問題だけは、是からもなお些しずつ考えて行き、必要とならば横合いから口を挟んでみようとしている。現在の通説かと思われるのは、ちょうど縄文期と弥生式期の境目の頃に、この国へは籾種が入ってきて、それから今のような米作国に、追々と進展したということらしいが、それがまず自分には承服しがたい。あらゆる穀作にも通じて言えることだが、稲にはことに年久しい観察に養われた、口伝とも加減とも名づくべき技芸が備わっていた。籾種ばかりを只ひょいと手渡しされたところで第一に食べてみることすらできない。単に栽培者が自ら携えてきたという以上に、父祖伝来の経験が集積調和して、これを教訓の形をもって引き継がれなかったら、この作物の次々の改良はさておき、外部の色々の障碍にすらも、対抗することができなかったろう。すなわち最初から、少なくとも或る程度の技術とともに、或いはそれ以外に米というものの重要性の認識とともに、自ら種実を携えて、渡って来たのが日本人であったと、考えずにはおられぬ理由である。

米を数ある食料の一つに、近世始めて追加した国々の習慣と比較して、古来の稲作国の特徴というべきものは幾つもある。米を主食という言葉は軽々しく用いられているけれども、今も全国を通じて米食率はおそらくは三分の二以内、僅か半世紀以前までは、それが五十%を少し越える程度であり、しかもその中には都市と工場地、貴族富民その他の非農民階級の、米しか食わぬ者の多数を包含していた。主として貧窮のため、年貢の苛斂だったためと、解せられたのにも根拠はあるが、今一つの理由は、是が本来は晴れの日の食物であったことで、年に幾度の節日祭日、もしくは親の日・身祝い日だけに、飽くまでそれを飲み食いして、身も心も新たにしようという趣旨が、古くからついて廻っていたことは、決して水田に乏しい地方だけに限らなかったのである。

かつて肉類のみによって生を営んだ時代が、我々の中にもあったということは信じにくい。稲以外の作物や採取物の、飢を医するに足るものは以前も多く、その中には或いは起原の稲よりも古いものが、あるかも知れぬと思うにもかかわらず、注意せずにはおられない一つの特徴は、右に申すごとく特別にこれを重視し、あらゆる民間の信仰行事から、歳時暦法の末に至るまで、専ら稲の栽培収穫を目標として行われてきたことであった。米の信仰的用途ともいうべきものが、もし日本一国だけの現象であるならば、なお自由なる種々の解釈を成り立たせるであろうが、是にはまた二、三の重要なる点において、四隣の幾つかの稲作国と共通のものが、指示し得られるようになって来たのである。昨年創始せられた新嘗研究会の成績が切に期待せられるとともに、一方にはまた稲の品種の精密なる比較検討によって、追々にその伝来の路筋を明かにし、延いては是を携えて東海の島々に進出した一つの民族の、故郷はどこであったかが判ってくる望みも、まるまる無いとまでは言われぬのである。

人が大陸から稲の種を携えて、この列島に渡って来たのも、たった一度の偶然ではなかったのかもしれぬが、結果は一つに帰するようだから、私は考えやすい方を考えてみる。沖縄諸島の有識者たちは、かつての金沢博士のイニシ北方説に心服して、どうしても北から南の方へ渡って行ったものと考えようとするが、それを何のために何人が計画したかと尋ねてみると、神の指定とでも答えるよりほかはないようである。結局は私の謂う海上の道、潮がどのように岐れ走り、風がどの方角へ強く吹くかを、もっと確実に突き留めてからでないと断定し難いが、稲を最初からの大切な携帯品と見る限りにおいては、南から北へ、小さな低い平たい島から、大きな高い島の方へ進み近よったという方が少しは考えやすい。ともかくも四百近くもある日本の島々が、一度に人を住ませたとは誰も思っておらず、そのうちの特に大きな大切な島へというのも、地図ができてから後の話である。

宝貝の需要がさまで痛切ならず、人がそのために身命を賭し、怒濤を乗り切るまでの大きな刺戟がなくなったのは、徐福のローマンスよりもさらに前のことであろう。人がその島をわが島と呼んで、安んじて住むようになれば、やがては生産の地が足りなくなって、行きやすい隣の島を物色することは、是は水平線外の冒険とは話がちがう。一番大きな促迫は、稲を作る適地の欠乏であったかと思う。漁獲は必ずしも定住を必要としなかったからである。珊瑚礁の隆起でできたような平島では、稲を生育せしめるような浅水の地はそう多くはなかった。南方の諸島では、通例小さな水面をコモリと呼んでいる。旧日本の方にもコモリヌという語があり、現在もなお二、三の土地に、方言として残っている。南島のコモリには入江の奥などにあって、海の水の通うものが多いが、是も少しの土功を加えて外側を断ち切り、降雨を待って水を入れ替えて、小規模なる浦田湊田を設けることは、こちらでも例の多いことである。ただしこういうのは多くは灌漑の設備がなく、したがって旱の年にはかえってまず苦しまなければならぬので、むしろ低湿な沼地を選び、よそでは旱魃で困るような年を、待っているような傾きが生じた。ところが南方の暖地帯では、降雨がほとんと唯一の灌漑法であって、たまたま雨量の乏しい年に遭うと苦労をし、百方を講じて蒸発と吸収とを防止する。日本の稲作作業の中において、畦塗り底堅めに格別の注意を払うのは、事によると以前もっと南方の低地にあって、降雨をただ一つの力にしていた余習かも知れない。そう思ってみると雨乞の行事なども、日本ではあまりにも重要視せられている。

日本の稲作灌漑様式は、その発達の跡に鑑みて、明らかに四段階に分かれており、しかも現在なおこの四つの型が併び存している。簡単にこれを解説すれば(一)は地方の書に天水場とあるもの、即ち小さな低い島々などの、雨より以外に水を与える方法の無い、いわば天然の力に任せるものである。(二)にはいわゆる清水掛り、すなわち筑波嶺の雫の田居などと称して、山から絞り出す僅かな流れを利用するもので、源頭の小山田というものから始まって、ごく僅かな傾斜をもって広々と裾を引くもの、古い土着の名残を留めた昔なつかしい好風景の地であるが、過度の拡張によって次第にその水の不足を感じやすく、ことに林相の零落が目に立つようになると、雨乞の鉦太鼓が一段と耳に響く土地柄でもあった。日本は旧国だけに、こうした田面がもとは到る処に多かったのであるが、久しい年代を重ねて、それが追々と(三)の池掛りというものになった。『日本紀』の崇神・垂仁の御朝の記事などに、韓人に命じて某々の池を築かしめられたことが見える。是を稲作の振興期のように解した人もあるか知らぬが、実は今までの用水が不足した際に、その分配を調摂し、且つ能うべくは新たな田を、開き添えようとしたものであって、その点にかけては(四)の堰掛りと同じに、すでに一種の外資借入れのようなものであった。堰掛りにも大小幾つもの等差がある。近年の新田開発に伴なう大規模な資本事業のほかに、僅かな隣人たちの協力に成ったのもあるが、是とても堰き止めて引いてくるほどの流れが無ければ、小さな島々の住民にはまず企てられないことであった。

以上四つの水利事業は、誰が最も利得するかは場合次第だとしても、技術上にはともかくも次々の進歩であった。したがって稲の栽培の新たなる機会を求めて、次の島に移って行こうとする者が、山が秀で清水のさらに豊かなる大きな島を目ざすのは自然だが、すでに第二第三の灌漑方式の可能なることを知っておりながら、わざわざ(一)の道しかない小島へ渡って、農を営もうと企てることは有り得ないであろう。最初に彼らはたった一度だけ、至って制限の多い、雨ばかりを頼らなければならぬ土地において、僅かな稲作を続けなければならなかったが、それは予期せざる遭遇であり、また偶然の大きな発見があったためと解せられる。いよいよ海辺の民の常道に復して、半農半漁の生計を持続し、また発展させるようになると、むしろ中間の小さな平島はさしおいて、次々と水豊かに草木の濃く繁った、地形の雄大なる陸地に、将来の足掛りを、求めようとしたであろうし、栽えて稔りを待つほどの忍耐をもって、気永に風と潮行きとを観測してゆくとすれば、今度は海の上の失敗もよほど少なくすることができたことと思う。

以前は南方の島々には、焼いて掘り窪めて舟にするような大木が多く、それを何隻か結び連ねて、泛びやすくまた覆り難くする技術も、夙く進んでいたかと思う。日数のかかるということを問題とせずに、次々と日和を見定めてドアヒ(渡合)を乗り切れば、いつの日にかは北方の大きな島々にも渡りつくことができたものと見られる。かつて私は西南の島々に、幾つかの古見または久米と呼ばれる地域があり、いずれも稲作の古く行われた痕跡らしいと説いておいたことがある。大八島の旧国の中にも、数多くの久米または久見の地があり、その中の二、三は内陸の山間であるが、他の多くは海から近づき得る低地であって、今も稲田がよく稔る古い土着の地であった。舟で浦づたいにそういう地形を求めてあるく習わしが、久しく続いていたのではないかどうか。少なくとも一度は考えてみる価値がある。今までの文化伝播論者の中には、大きな島の一端に届いた外来事物は、たちまちにして全土の隅々にも及ぶもののごとく、当然の連帯責任を押しつける人が稀にはあった。汽車や電信電話の行き渡った今日でも、そういう効果は簡単に期せられない。まして山には峠路、川には渡し場が全く無かったような遠い昔に、そういう交通の期せられたはずがない。四面を海で囲まれた国の人としては、今はまたあまりにも海の路を無視し過ぎる。やや奇矯に失した私の民族起原論が、ほとんど完膚なく撃破せられるような日がくるならば、それこそは我々の学問の新らしい展開である。むしろそういう日の一日も早く、到来せんことを私は待ち焦れている。

ふたたび南島研究の機運の萌しを見る悦びのあまりに、一つの新らしい問題を提出しようという気になった。それは耳から口へ、口からまた耳へという経路を通って、久しく保存せられてきた昔話や伝説の類を整理して、島と島との古くからの関係を考えてみようとする学問は民族学の領分であるか。ただしはまた一国民俗学等の別な名称をもって、その圏外に置くべきものであるか。少なくとも民族学協会の諸君は、どちらを正しいとせられるであろうか。是からの判断を明かにしてもらうために、まず少しばかり実地の例を並べて置くことにする。

この決定が両者いずれに帰着するにしても、我々島に住む者の満足には変りはない。ただどっちつかずにして置かれるのが困るだけである。古い文献は絶無に近く、遺物は片端から腐り砕け、しかも人間が休みもなく動きまわっていた洋上の生活に、将来の民族学がもし手を伸べるとすると、最初に行き当る資料は必然に口碑でなければならぬのだが、是は外からくる者には労苦の業であって、たった一つの島にも年数がかかり、今の速力では恐らくは間に合わない。これに対して一方のいわゆるフォクロアは、言葉や感覚の障碍がないために、たしかに成績は挙げやすかったけれども、そのかわりには活動の領域が限られ、外へは出て行かぬのを作法のごとく、今までは考えられていた。島の文化の変転が根こそげであって、古い生活の痕跡の踏み消されやすいことを経験した者には、今はもう定義や沿革を論ずべき場合ではない。双方どちらでも便宜の多い側から出て行って、結局我々が知らずにしまうことを、ちっとでも少なくすればよいのではあるまいか。

二つの学問の境目は、特に日本では紛れやすい理由があった。それを自分などもかなり気にかけているが、或いはこれもまた両者がともに大いに成育して、やがては一つの名をもって、何の誤解もなく呼び得る時代が、到来するであろう前兆かもしれない。少なくとも太平洋上の諸島には、この未来の融合に向かって、期待を繋げずに居られぬものが多く、さらに今回の南島研究復興に至っては、新たなる一つの機縁ではないかとさえ想像せられる。何か少しのはかない思いつきでも、提出せずに居られぬのもそのためである。

別世界訪問、もしくは仙郷淹留譚などと呼ばるる民間説話に、島は島だけの特殊な型が有るということは、すでに注意した人もあろうし、また想像もできることである。沖縄を中心とした南の群島と、旧日本の島々との間に、それがどの程度一致し、また特にどういう点がはっきりと異なっているか。次にはその異同が、果して現在の学問をもって説明し得るものであるか。もしくは是からなお大いに考えてみなければならぬものであるか否か。こういうことを主題として、今自分の心づいていることをざっと述べておきたい。

民間説話の採集は、今から十数年前、些しく緒についたかと思った際に、ちょうど我々の国では最悪の障碍に逢着した。沖縄本島でも、昔話の豊富であった時代が、確かにあるという痕跡のみは明かになって、まだ記録の整わぬうちに、好い伝承者が急にいなくなった。ただ幸いなことには故岩倉市郎君の努力によって、彼の故郷の喜界島と沖永良部島との昔話集が世に残り、奄美大島の村々の昔話も、一部分だけは保存することができて、以南の島々に向かっての有効な飛石の役を果している。一方には日本各地の蒐集も同じ人たちの協同の結果として或る程度の比較を可能ならしめた。もちろん是からのちの資料の累積は多くを望み難いであろうが、今ある採訪記録の整頓だけからでも、なお前代の学徒のような空漠たる仮定説を闘わさずにすむことになったのは、学問のために感謝してよいことだと思う。南の島々の過去文化は是を根拠として、どこまで尋ね近よることができるであろうか。少なくとも我々はこれを試みる義務を負うている。

今までの比較研究が、まず二つの島群の一致と類似に、心を引かれたのは自然であった。実際に個々の昔話を聴いていると、大抵は半分を聴いて残りの部分が言い当てられ、両処偶然に同じものが、それぞれに生まれて出たとは思われぬ話ばかり多い。例を挙げないと説明もしにくいが、一般に借りた教わった覚えてきたと、いうふうな推測だけで島の人たちは満足していた。しかも比較の区域がだんだんに伸びて行くにつれて、第一にはそういう運搬の機会がいよいよ想像しにくくなり、第二には説話の年齢、或る一つの形態の持続する期間が、意外に長かったことが注意せられ、さらに第三には僅かばかりの相異点が、これを存立せしめた社会相の理解に、非常に重要なものだったことが心づかれるのである。自分の説いてみたいのは、主としてこの最後の一点にあるのだが、三者は関聯する故に、やはり簡略に説話の輪廓を叙述する必要がある。

日本では浦島太郎というのが、この種仙郷説話の通り名のようになっているが、是は或る一地に保存せられていた歌物語で、筋も単純にすぎ結果も淋しく、時の経過の速さという一点を除けば、昔話としての倶通性をもっていない。国内各地の幾つかの類例には同じ名をもって呼ばれているものがあるが、話の構成はかなりちがっている。或いは「竜宮入り」という総称を用いてはどうかと思ったこともあった。是も俵藤太の竜宮入りというような、伝説に近い物語に始まった言葉だが、少なくとも現在の多くの説話では、人が往来したという海底の仙郷は竜宮と呼ばれている。この名称の民間に普及し、したがって誰もがこれに由って、或る種の昔話を記憶するようになった始めは、文献の側から明らかにし得る道がある。起原は多分仏法の経文にあり、読経師の口を経て、次第に通俗化してきたものと私などは思っている。今でも気がつくのは、日本の昔話の竜宮には竜はいない。そうしてしばしば乙姫様という美しい一人娘がいる。是から考えられるのは、新たに国外から運び入れたのは、主として語音の珍らしいその仙郷の名だけであって、説話の内容は是がために大きな変化を受けていなかったということで、このただ一つの側面からでも、島ごとの昔話の発生の時の、古さ新らしさが測定し得られると思う。

然らばその竜宮という新語の採択以前、どういう名をもって海中の世界を呼んでいたろうか。この問題に答えるのはそう困難でない。雄略天皇紀の二十二年に、浦島子の記事が出ているのは一つの不審だが、ともかくも是が最古の文献であって、ここには蓬莱山という漢字を使い、その古訓はトコヨノクニであった。『釈日本紀』の述義に引用した三つの書、『丹後国風土記』には蓬山とあり、また海中博大之島とあり、『本朝神仙伝』には蓬莱とあり、ただ『天書』の第八というものに、海竜宮とあるばかりであった。蓬莱が竜宮以上の外来語なることは疑いを容れぬが、古訓のトコヨノクニにも文化の香があって、なお最初からの民間の通語とは考えられぬのである。ところが『万葉集』巻九の有名な長歌を見ると、是にも反歌に「とこ世べに住むべきものを云々」の一首があり、また是と前後して生まれたかと思う風土記の物語の中にも「子らに恋ひ朝戸を開き我が居ればとこ世の浜の浪の音きこゆ」という、あの感動すべき歌が残っている。少なくとも当時の教養ある士女の間に、説話がこういう名をもって伝承せられていたことは確かである。そうかと思うと他の一方に、万葉長歌の叙述として「わたつみの神の宮」または「わたつみの神のをとめ」という言葉が用いられ、是は何人もただちに思い起すであろうごとく、紀記両書の神代巻に、いわゆる山幸海幸の物語として、久しく語り継がれてきた海の国の名であった。それを耳にすれば合点せぬ者は無かったかもしれぬが、歌や文章以外の交通には、何かもう少し覚えやすく、口でしばしば言いやすい言葉が、一度は出来ていてやがて消え忘れられたのではなかったろうか。どうして竜宮という言葉がこのように弘く行き渡ったものか。是は見掛けによらぬ重要な問題であって、記録にまったく省みられなかった常民の精神史が、この方面からも少しずつ、判ってくるような気がする。自分などの経験はまだ至って浅いけれども、なお南島研究の今後に向かって、大きな期待を繋ぐべき理由だけは見つけている。それをこの一文において、出来るだけ簡単に説いておきたいのである。

宝海峡以南の島々においては、我々のいわゆる竜宮を、一般にニルヤ、またはそれと近い語をもって呼んでいた。例えば喜界島ではネインヤ、文字では根屋とも書き、それは竜宮のことだと、知っている者も少しはあった。沖永良部島では、ニラの島というのがそれであり、ニラの神またはニラの大主という名も昔話に出てくる。奄美大島でも竜宮と訳して話す人もあるが、普通には根屋、もしくはネリヤの名をもって同じ昔話を説いている。徳之島・与論その他の実例はまだ採録せられず、沖縄本島でも昔話としてこの語を用いたものはまだ現われぬが、そのかわりには後者には五百年来の神歌の記録がある。おもろ・おもりは歌謡であり、善く知る者同志の感情の共鳴であって、是からニルヤの解説を導くことは難いけれども、少なくとも或る時代に、この名が信仰界の重要な題目であったことは察せられるのみならず、是と関係のある幾何かの事実が、そのために記憶せられ、また伝説として言い継がれてもいた。そういう中には説話との境目が明らかでなく、さながら真実として主張せられるものが多いので、そのためにかえって将来の比較研究には十分に利用し得られるのである。

一つの場合を挙げるならば、袋中上人の『琉球神道記』に、姿を隠して後三十二年目に、海から戻ってきた若い妻の話を載せている。あまりに若く見えるので、その夫までが初めは信じなかったが、自分はただ二、三日、野原で遊んでいたばかり、年を取るわけがないと言って、色々と閨中のみそかごとまでを語り出したので、もう疑うことができなくなったとある。よほど有名な古い話だったと見えて、那覇の港に接した若狭町の、若狭殿というのがその家であった。袋中みずからもその六代目の子孫を訪ねてみたということを記しているが、それがまたすでに三百五十年の昔である。そうしてニルヤの消息は、この伝説の中にはもう残っていない。

ところが同じ書には今一つ、失せて七年後に還って来たという、棚晴船頭(タナハルシンドウ)の妻の話を掲げ、是は本人がなお生存し、自分も現実に逢って見たが、年は六十ばかりだったと誌している。還って来た時には綾錦の衣を着て、その上を海の藻が覆うていた。脱がせて常の麻衣に着かえさせると、たちまちにして前の衣裳が見えなくなったとある。同じ話はまた『遺老説伝』の中にもあるが是は別伝であって、明らかに袋中の『神道記』に依ったものではない。曰く「棚原の祝女稲福婆、失せて三年の後に海に漂ひ帰る。頭禿げ髪無く、貝螺体に附き其気未だ絶えず、前年たまたま海底に遊び竜宮に進み、食を賜はるに塩螺類を以てすと、言ひ畢つて吐くもの色黄なり。是に於て人始めて儀来婆と称す。子孫竜宮の事を問へども婆諱みて話さず」とある。

この儀来婆の儀来はギライカナイ、すなわち『おもろ草紙』のニライカナイの転訛であった。それが日本人の謂う竜宮のことだということは、『遺老説伝』の筆者は勿論、それより百数十年前の袋中上人にもわかっていたのだが、その知識はついに民間には普及しなかったのである。南の島々の語音は転訛の歩みが、こちらよりもさらに速かったように思われる。「おもろ」は幸いにして古い形を固守していてくれたが、その中にさえも稀にはミルヤカナヤがある。離島の中でも、久米島の神歌にはヂルヤカナヤ、もしくはヂロヤカナヤがあり、伊平屋島にはナルクミテルクミがあり、奄美大島の春祭に迎え送らるるナルコ神テルコ神なども、まだ確証はないが、同じ系統の語かと想像せられる。「儀来河内」というような無意味な漢字に接したのは新らしいだろうが、袋中の『神道記』にもその端緒は見え、それがまた『椿説弓張月』を透して、夙く私たちの間にも知られていた。神歌が古来の神がかりの方式を遵奉して、厳格なる対句駢頭の表現を守っていなかったら、今頃は或いはニルヤと儀来とは、全く別の世界というような解説が生まれていたかもしれない。これほどにも近世以来のニルヤの観念は激変し、もしくは衰頽していたのであった。是を少なくとも公私二面、ほぼ同一の信仰に活きていた時代の姿にまで復原して見ないかぎりは広い比較はできない。それにはやはり遠い小さい島々の記録以外の資料に対して、今まで以上の注意を払う必要が有るわけである。

言語の研究はたしかに一つの手がかりであるけれども、今日はすでに心の裏づけが稀薄になっていて、是ばかりではどんなちがった仮定説でも成り立ち得る。たとえばニライカナイという言葉と、ニルヤカナヤという言葉とは、二つともかなり数多く「おもろ」の中に現われて、どちらが前の形かということを決するには骨が折れる。だいたいに沖縄本島を中心にして、北にはニルヤが多く、南にはニラヤが普及しているかと思われ、後者は形容詞風に、他の語と組み合わせて使われている。それを見定めて一つの場所の名にしたのがニルヤであり、すなわち新たに生まれたものと言い得るようであるが、この南の方の資料は、実地に用いられぬ言葉だけに、捜していても中々集まってこない。遠く離れた太平洋上の島々にまで、もしも比較を推し進めて行こうとすれば、やはり手近の数多い事実に拠って、かつてそのニルヤが如何なる処だと、考えられていたかを確めてかかるほかはない。これが私たちの、昔話と、それと繋がりの多い土地ごとの言い伝えとを、今後の南島研究の出発点として、勧説してみたいと思う理由である。

問題の中心はニルヤの起源、どうしてそういう不思議の国が、海の彼方にあるものと考え始めたかという点であろうが、それを竜宮と呼びかえて怪しまなかった北隣の島々でも、なお若干の思い当るふしを、持ち伝えてはいなかったかどうか。是を明らかにしておくことは双方の利益である。最初に私などの考えずに居られぬことは、民間説話の島々の一致には、時と様式とを異にした幾つもの原因が有り得る。それを荒まし分類してみたうえでないと、是に由って種族の親近を説くことは危ない。一つの例を挙げるならば猿の生肝、もしくは海月に骨のないわけなどと我々が呼んでいる昔話、是がまたニルヤの出来事として、少なくとも大島・喜界の二島には行われ、それ以南の島々にも、かつて有ったらしい形跡は存する。根屋の一人娘の大病に、猿の生肝がよく利くとわかって、猿を騙してつれて来ようとして失敗する話で、他の多くの竜宮入り話と比べて、よほど型変りでありまた新らしい。『今昔物語』や『沙石集』に、半分以上も是と同じ話があるので、そそっかしい者には古い話の保存とも見えるが、彼には仙郷が無くまた使者の失敗と懲罰ということが無く、多分は仏典の中から採択した説話であったのを、後に竜宮入りと結びつけて、一つの新らしい笑話を作り上げたものと思われ、この程度の改作の技能は、素人でも持っていたらしい例は多い。ことにいわゆる一尋鰐の物語の、古い印象に養われた人々ならば、猿が亀の背に乗って、得々として海の都に行く絵様に、どれくらい興じ笑ったかしれぬのである。ところが誰でも知っているごとく、沖縄諸島には猿という獣はいない。したがって是を単なる昔話の役者として受け入れる以外に、みずからこのような改作をする力も無く、またその資材も持っていなかったろうと思う。いつ如何なる機会に輸入したかは言えないが、ちょうどニルヤに往来したという色々の昔話が、発達普及の頂点に達した際だけに、この種の笑話化は案外な効果を収めたのではないかと思う。猿を欺いて海底につれ込もうとした使者の役は、亀という例が最も多く、それが新旧二通りの説話の交叉点にもなったかとも思われるのだが、南の島々ではその役をカマフタすなわち海月とし、或いはまた猿の自然の敵といわれる犬を使に遣ったという話さえある。是などもおそらくは島の外で、すでに出来上っていた一つの説話を、新たに移し入れた証拠であった。こういうものまでを引きくるめて、ニルヤの本質を考えてみる資料とすることはできぬと思う。

我々のいわゆる竜宮入りの話の中で、人を笑わせるために新たに結構せられたと思われるものは、猿の生肝ただ一つであるが、その他の幾つかの話しかたとても、よく見るとやはり動機の差、したがってまた出来た年代の前後があり、最初からこう色々の種類が、並び存していたのではなかった。発端と結末との二つの点から比べ合わせて見ればそれがほぼ判る。たとえば魚の命を助けて、その御礼に好い処へ招待せられ、または無類の財宝をもらってくるという動物報恩型、是などは世界的な分布をもち、また古代からよく知られてもいるが、是と極東のニルヤ話とが結びついたのは、必ずしも非常に古いとは言えない。浦島太郎が子供のなぶる亀を買い取って、放してやった故にその御礼に、海底の宮殿に連れて行かれたということは、少なくとも初期の文献には全然見えない。そうして一方沖縄の島および宮古島などに伝わっていた同系の口碑には、単に海辺に出て非常に長い髪の毛を見つけ、その不思議に感動していると、美しい女性が現われて、彼を海の向うの仙郷に誘って行ったということになっており、ただその中の一つだけが、髢を拾って返してやった御礼のように、言い伝えているのである。『書紀』の海神宮の物語においても、一書にただ一つだけ、羂にかかっていた川鴈を助けたことが、むしろやや唐突に語り添えられてあるのを見ると、そういう話しかたも試みられていたことは判るが、もとは二人の男女の相喜ぶというだけでも、それが蓬莱へのパスポートとして、十分な時代があったということが推測せられるのである。

人が何万何十万とある中に、そのたった一人が選ばれて、そういう幸福の国へ遊びに行くことができた理由は、説明を求められるのが自然である。その説明には二つの方向があった。一つは当人にそれだけのねうちがあったこと、無慾無邪気の善人が選に当り、または親孝行の徳によって、海に迎えられたという話も南の島にあった。今一つは何らかの功労によるもの、鯛や海亀に姿をかえて、たまたま岸近く遊びに出ていた竜宮の乙姫が、凡俗のために苦しめられているのを救って、豊かに賞せられた話は色々とあり、是にも島ごとの発達は著しいが、だいたいにこの方は新らしいものが多いかと思う。ところがその中でただ一つ、よそではあまり類例を見ないものに、日本と南方の諸島において、非常に弘く多く且つ美しく変化して分布している、花売竜神などと呼ばれる話の型があって、是だけはどうしてこのように興味がもたれ、また是ほどまで複雑に発達したかが二十年来の私たちの宿題であった。或いは終局にこの一つの特徴から、竜宮すなわちニルヤの起源が明らかになり、同時にまた遠い洋上の幾つかの島々との跡なき水の路が発掘し得られるのではないか。そういう夢想をさえ我々は抱いているのである。

それでやや具体的に、この型の昔話の輪廓を叙述すると、花売とはいうけれども門松年木、または尋常の薪や枯枝もあり、或いはぬれた松明とか、根無し蔓という植物とか謂っている例も喜界島にはある。昔々一人の貧しい愚直な男が、そういう植物を売りに出たが沢山に売れ残り、是を竜宮の神様にさしあげますと言って、海に投げ込んで還ってこようとすると、たちまち竜宮から使が出て、御礼を言いたいからすぐに来てくれと、連れて行かれて大へんな款待を受ける。そうして世にも珍らしいみやげ物をもらって、すぐに万福長者となってしまうので、是にも浦島同様の時の経過の早さを説くものは有るが、その速力のちがいは軽微であって、格別主人公の迷惑にはならない。それよりも注意を引くことは、海に投げ入れた植物は売れ残りで、なかには大晦日の門飾りもすんだ頃になって、松や裏白などを山から背負い下して、何処でも買ってくれる家が無かったという類の滑稽談もあり、わざわざ海の神に捧げようとして、運んできたという例は一つも無いにかかわらず、きまって迎えの使者の口上の中には、ニルヤでは今ちょうど正月の松が無くて、もしくは花なり薪なりが手に入らぬので、頻りに求めてござるところだった。それでこの上もない御悦びで、是非とも案内をしてこいという御使に来ました。どうかしばらくの間目をつぶっていてくださいなどと、目無しかたまや亀の背という手続きもなく、いとも無造作に海中の異郷に連れて行くのが普通である。或いは昔話の興味を高めんがために、次第に附け加えた趣向だったのかもしれぬが、もう眼をあけてもよいと言われてあたりを見廻すと、そこには立派な御屋敷があり、門を入った取りつきの外庭には、さっきほうり込んだ薪なり門松なりが、ずらりときれいに積み並べてあったというのが多い。話の細部は多くこういう風に進化して、どんなのが旧い形ということは勿論きめられないが、少なくとも日本本土の北の端から、南は奄美群島の二、三の村にかけて、こうした俗眼には何の価値もない植物類が、無限に水の都では珍重せられていたという話のみは、借りものでもなくまた後々の附け加えでもなく、夙にこの方面の島人たちの観念に、根ざしていたものかと思われる。それが如何なる原因からということは、残念ながら今はまだ考え出せないが、ともかくも将来の弘い比較のためにこういう事実だけは牢記する必要がある。何か御互いの全く知らぬ歴史が、この蔭に潜んでいるにちがいないからである。

海に花または正月の飾り松などを、投げ入れたという形の話しかたは、絵様としては美しいだけに、或いはやや後になっての改良かとも考えられる。南の島では黍殻を束ねてこしらえた松明を、根屋の神にさしあげますと海にほうりこむと、ちょうど焚き物が不足で困っていたところだったと非常に悦ばれたという話もあるが、是には如何に貧しい者でも野山に入って、自由に持ってこられる柴や枯枝が、水の彼方の国だけでそれほどにも貴重であったというところに、最初の重点がおかれていたのではなかったろうか。誇張は昔話の興味の一つであるが、それにしても少しく報酬というものが功労に対して大き過ぎる。何か後の人の忘れてしまった教訓が、この間にあったようにも想像せられる。

民族学がもしも多くの生活群の比較の上に立つ学問であるならば、単なる保存せられたものの尊重という以上に、出来る限りそれが今ある形にまで到達した道程または順序を尋ね究むべきは当然であろう。そうしてそれの許される文化段階は、広い太平洋の上でもそう多くはない。たまたまその境地に置かれた是からの南島研究者たちは、もっと努力しなければならぬということを、じつはこの論文では言ってみようとしているのである。世界の民間説話の最も有りふれたモチーフ、日本で二人椋助とか上の爺下の爺とか謂っているものは、ここでも夙くから富兄貧弟の形をもって通用したものが多かった。そうしてまた九州の島や半島にも、是が海の神に木をまいらせたという話と、結びついた例が幾つかある。兄が無慈悲で少しも助けてくれないので、山に入って薪を伐り出し、それも売れ残って海に投げこんで還ろうとすると、たちまち竜宮へ迎えられて大相な宝物を頂戴する。それを羨む兄が借りてきて利用しようとするが、ことごとく失敗に終るという結末は花咲爺などと共通であった。今まで心づかずにいたけれども、あの「神代巻」の海幸山幸の物語なども、やはりこの系統の一つの挿話の、あまりにも有名になったものということができそうである。もしそうでないならば、あれまで際立った兄弟幸福の差を、描き出すには及ばなかったはずである。山本有三君の書いたものなどを読むと、他にも同種の話が何処かにあったかと思われるが、自分はまだ確かめてみたことがない。たった一つ喜界島の昔話集に採集せられたものは、是は兄弟でなくて二人の漁師、一人が友だちの釣縄を借りて流してしまう。替りの品を作って返しても、相手は怒って受け取らず、是非とも元の物をと責めはたるので、已むなく舟に乗って同じ場所に来て水中に潜り入ると、いつの間にか根の島に来てしまった。浜に上って当てもなしに路をあるいて行くと、或る家の庭の薄の垣に、なくした釣縄が洗って乾してある。早速その家をおとずれてわけをいうと、根屋の神が出てきて、おまえの物ならば返してやるが、まず一とき休んで行けと言って家に呼び上げて色々と御馳走をしてくれる。美しい一人娘の姿はここに見えないが、外を見ると赤い白い色々の鳥が高く飛び上って行く。あれは人間に釣られて行く我らの魚だというような、絵になる一節がこの間に挿まっている。そうした結末はやはり一つの口伝「卯の日子の日は日半どれ」という、天気占いのことわざを覚えて還り、それを知らずにいた意地悪の友だちは、舟を覆えして死ぬということになっている。是までの変化を見ることは予期の外ながら、ともかくも是を全然別系統の伝承と見ることはできない。

以上幾つかの例でも判るように、人が海底の異郷に入って行く発端には、有心無心の色々の動機があったけれども、ともかくもそこを訪れるということは特権であり、必ず非凡の幸福をもたらさずには終らなかった、ということがこの説話の、最初からの要件であったように私には考えられる。そうして人間の想像力が有限であったためか、その結果の幸福というものにも、昔から一定の型が有って、永い間にもさほど種類をふやしてはいない。是がまた一つの東方の特徴を、見つけ出す手がかりになるのではないかと思う。日本のいわゆる竜宮入り話に、ほぼ例外なく附随する一挿話がまず注意せられる。迎えにきた使者は人であれ、亀・海月であれ、きまってその途中で訪問者の利益になることを教えてくれる。竜宮に行ったら何か欲しいものはないか。何でも遣るから所望せよと言われるにちがいない。その時には他の品に目をかけず、必ず何々というものを下されと言えと教えてその名を記憶させる。つまりは一種の内通であって、猿の生肝話の告げ口などともこの点だけは似ている。よその民族にも類例は有るか知らぬが、是を話の骨子とし、好奇心の集注点としたものは、私はまだ外国の話では気付いていない。或いは主人公の無慾無邪気の反映とも、幸運の神秘とも見られようが、こうして教えられる引出物の名称が、十分に奇抜なのである。是は竜宮でも二つと無い大切なものなのだが、望みとあれば取らせずばなるまい。気を付けて持って行くようになどと恩に着せまたは渋々と、竜宮の主がくれたというものの中には、珍らしい名の宝物宝器も無論あるが、それよりもずっと多いのは小犬・黒猫・石亀の類、この方は九州一帯に分布する話の中にも出てくるのが普通で、それよりも東へ進むと越後から奥羽の果まで、見にくい顔で鼻汁を垂らした小さな子供を貰ってくるというのが多く、それにはどの土地でも皆おかしな名がついていて、しかも家々にとっては大へんな福の神であった。同じ話は西国の方でも、肥後とか壱岐の島とかに、至って奇抜な同じ例がまだ伝わっていて、ほぼ全国の分布と推定することができ、亀や小犬の類も多くは人語しているから、本来は一つの話から分岐したものと考えられぬことはない。

或いは花を海に投げ入れて大いに悦ばれた男が、迎えの亀のすすめのままに、根屋の神さまのたった一人の娘を、所望したという話さえ喜界島にはあった。こんな大胆且つ法外な望みでもやっぱり容れられて、その女性を伴のうて故郷に帰り住み、それから後の生活は、我々の謂う竜宮女房の説話と同じである。竜宮女房の普通の形は、今日の嫁入婚に近く、妻の親里に行き通うということはないのだが、この花売竜宮入りだけは婿入に始まっている。是は説話を運ぶ人々の婚姻慣習の変化に伴のうて、追々と語りかえられる部分だったのかもしれない。妻が縁組の後に海の故郷に還って住み、次の年は三人の子が尋ねてきて、父を竜宮に誘うて行ったというような話、または海からきた美女と婚姻して、一人の女の子を儲けた夫婦が、後にその子だけを家に残して、妻の国へ行ってしまったというような話が、久しい間宮古島では信じられていた。もとよりこの掟をもって推すことはできまいが、母無くして生まるる子というものは有り得ない。現在はどんなにきたならしい子供として語り伝えられておろうとも、竜宮からもらってきた子供、すなわち我々のいわゆる海神少童は、やはり乙姫信仰の所産であって、この二つはもと互いに交渉していたのが、永い歳月を経てだんだんに、記憶の筋をたぐり難くなったものと思う。諸君の南島研究が新たなる側面から、もう一度このニルヤと婚姻の問題に、近よって行くことを私は望んでいる。

昔話を援用していると長たらしくなっていけないが、終りにもう一つだけ、やや方面のちがったものを挙げておきたい。むかし旅人が路に行暮れて、とある小社の中に仮宿すると、夜深く馬の鈴の音が聞えてきて社の前に立ち留り、こよいは何村に産があります。さあいつものように運を定めに行ってやりましょうと、さそいにきたという話がある。是も日本全国どこの隅にも行き渡った、最もよく知られた昔話だが、結末が二つに分かれて、一つは生まれた子の運命を予定し、今一つは軒並びに男女の二児が生まれて、男は貧しく女は富み栄える運をもたせたと、言ったような話になっているほかに、その連れ立って行こうという神の名が、こちらでは道祖神・山の神または箒の神、或いは地蔵が観音を誘いにくるともあって、土地ごとに少しも定まっていない。これに反して宝海峡以南に分布している説話には、島々の一致があり形もよく整い、是が原形であることは一見してよくわかり、どうしてこのように弘く遠く、北は奥羽の村里にまで行き渡ったろうかということが、また一つの新たな問題ともなるのである。後日詳かに立証すべきは勿論だが、自分のいま解しているところは簡明である。深夜に神々の交語を聴いて、人の世の隠れた前定を知るということは、文化の或る階段に達した社会ならば、幾らも起り得べき空想であって、その偶合は怪しむに足らぬ。もとは南北二つの島群において、各自別々の趣向をつけて語られていた二つの昔話が、たまたまこの前段の類似に引かれて、混同しまた互いに感化を受けやすかったのである。年は十七、虻に手斧といったような死の予言の話なども、日本ではやや東部に偏して行われ、一方にはまた宮古島の旧伝の中に、破片となって保存せられている。これに対して男女二人の福分の厚薄が、生まれる瞬間から既に定まっていることを知って、親が急いで婚約したという方の話は、話が花やかでまた曲折が多いために、一段と大きな影響を、北の隣人に与えたものと思われる。かつて『大和物語』の蘆刈話の元の形かと考えてみた、近江由良の里の竈神の由来譚なども、袋中の大徳は是を事新らしく書き伝えたけれども、ちゃんとその前から沖縄の島々にも行われていたものが、もっと写実でありまた原産地の香が濃い。そうして寄木親という珍らしい名をもって宮古島に伝わるのみか、北は奄美の二つの島にも採録せられている。寄木は流木の浜に漂着したものといい、親はこちらで言うならば長者のことである。その親が海に働こうとして暁に浜に出たが、まだ夜が明けぬのでしばらく寄木を枕にして仮睡していると、今ほど何某の家に子が産れる。早く往って運をきめてやりましょうと、その寄木を誘いにこられたのが、ニラの神様だったと沖永良部島では謂い、喜界島の昔話では、竜宮の神様と語られている。寄木はその神様の誘いに答えて、あいにくと今夜はサンカの者に股を貸しているので、一しょに行きたいが立つことができない。どうか独りで行ってきてくださいという。それがやがて還り路にまた声をかけて、生まれた児の未来を斯うきめて来ましたと告げるのはごく自然に聴える。本州の類話はその神々仏たちの名を、その場限りにさし替えていながら、なお山中の大木の根を枕にしてというものがあり、また薩摩の甑島などでは、山の中に野宿しているのに、山の神がホダ殿ホダ殿お産があるで早く行こうと誘いにくる。ホダは伐られた木塊の名だが、或いはこの島では流木のことだったかもしれない。ともかくもこの大木にもサンカの者すなわち人間の運命を指定するだけの能力があるものと、感じていた時代の作品であることが推定せられる。

もう昔話の穿鑿もよいほどに切り上げたいと思うが、ここで私たちの当面する問題は、このニルヤと人界との交通が、昔話を別にしてどの範囲まで、もとはひろがっていたろうかという点である。最初に思い浮ぶのはニルヤの大主(ウフシュ)、是は幾つかの神歌にも名を唱え、礼讃せられているばかりでなく、沖縄本島の村々ではつい近頃まで、八月の祭の月に出現して、長者の大主と対談することが、定例の村狂言であったそうだが、是はわざおぎであり芸能であるから、かつてその通りの事が現実にあったという証拠にはまだ足りない。奄美大島のナルコ神テルコ神は、やや不正確な記録を存するのみで、見たという人がいなくなって年久しいが、もとは二月から四月までの間、男子の参加を排除して、女ばかりで款待したというから演技ではない。後年この祭式が衰頽して、奇怪な姿をした色々の神霊が出現したことが、『南島雑話』のような外来人の書いたものにあるのを見ると、或る者は意識してこれに扮し、他の多くの者は是を真実と信じたという、いわば中間の段階が、久しく南方の島々にも続いていたことは疑いがない。

この点が日本上代の綿津見の宮の言い伝えと、沖縄方面のニルヤカナヤの観念との、二つを一つに見ることのできない、最も顕著なる差別であろうと思うが、こうなってきた原因も、尋ねてみればやがて判ることで、多分は信仰変革の時期、ことにその方式態様が、双方比べものにならぬほどちがっていたためで、始めから別だったのでないという証拠は、まだ幾つでも挙げ得られる。『日本紀』という公の記録が、編纂せられるよりもずっと以前から、こちらでは海陸二つの世界の交通が、ほぼ完全に閉鎖せられていたのに対して、南の方の島々には、そのような大きな断層が起るほどの力は働かず、次第に遠い幽かな夢語りと化しつつも、古い記憶は中世の終りに近づくまで、なお半分は信じられていた。いわゆる竜宮入り民話の単なる一致だけならば、これを摸倣とも運搬とも解してしまう者があろうが、ともかくも一方には文字の資料があって、他の一方で既に常民の意識の底に沈潜したものを、ここではしっかりと現世の生活に繋ぎ付けている。年経てめぐり逢う隣人のなつかしさというものは、学問の上でもなお無限の感激を与えずにはいない。

そういう中でも、ことに我々の心を動かすのは、ニルヤという海の隠れ里の消息が、この方面から次々と伝わってくることである。夢としか思われなかった海の神の美しい乙女、それを母とする霊なる童児、如意の宝珠や知慧の言葉というような数々の贈り物なども、ただ卒然として人間の空想に生まれたものではなくて、何か基づくところの上代の事実、たとえば神聖なる誤謬ともいうべきものが、底に横たわっていたことに心付かしめるのも、この比較のお蔭ということができる。是が果して我々の島群のみに、許された機会であったかどうか。或いはまた一定の条件の下に、今は隔離せられている二つ以上の遠い島々の間にも、試みられてよいものではないかどうか。そういう問題に少しでも私は近よってみたい。

島々の記録記憶を見渡すと、最初ニルヤから渡って来たと伝えられる、至って重要なものが幾つもある。その一つ一つの記述は長くなるからできないが、現在自分のほぼ立証し得るものは、第一には火である。もちろんこれを史実と見る者はないであろうが、暁ごとに東の地平線を望んでいた島人等が、かしこには湧きかえる不断の火があり、テダ(太陽)はその中から新たに生まれ出るもののごとく想像し、また次々の経験によって、いよいよそれを確認するに至ったとしても不思議でない。テダの語原には紛々の諸説があるが、私は照るものの義と解して疑わない。この一語の成立は島の統一以前、三山割拠よりもさらに前の頃にあったかと思われ、個々の邑里の按司・世の主までを、テダとたたえていた例が「おもろ」の中には見出される。おそらくは是を火の管理者、もしくは火を与うる者とする思想が元であり、その権能の起点もまたニルヤであった。したがって国王をただ一つの大テダと見るようになれば、解釈は当然に改まらざるを得なかったのである。第二に根源をニルヤに帰するものに稲の種がある。『中山世鑑』などはいとも簡単に、「阿摩美久天上へ昇り五穀の種子を乞ひ降り」と書き流しているが、是は少なくとも古伝を改めたものであって、由来記その他の後年の記録までが、一致して是と異なる伝えを載せている。注意すべき一つの特徴は、最初白色の壺に入れられて、久高の浜に漂着した五つの種子の中には、稲の種は無かったという点である。それでアマミキョは天に祷って、鷲をニライカナイに遣わして求めさせたら、三百日目に三つの穂を咬えて還って来た云々と『御規式之次第』にはあり、奄美大島の方では鶴がその稲穂を持って来たことになっていて、伊勢の神宮の周辺にあったという言い伝えともやや接近している。一方には沖永良部島の島建国建の物語というもの、是は口碑であって岩倉君によって始めて文字に録せられたが、やはり島の元祖が天の神に教えられて、ニラが島に行って稲種を求めたということになっている。その時ニラの大主は是にこたえて、まだ御初祭をしていないから物種は出すことができぬと言ったというのは、すこぶる我邦の新嘗の信仰とよく似ている。島コーダ国コーダ(島建国建)はそれにも構わず、折角きたのだからただ戻ることはならじと、そっと稲の穂を摘み切って袂に隠し、遁げて帰ろうとしたが、ニラの神に追いかけられて打ち倒されて、ニシントー原アメノカタ原という処に、目こぼれ鼻こぼれして死んでいた。天の神は心配して使を遣り、薬を飲ませて生き返らせ、稲の穂は再びニラの島に持参して元の穂に接ぎ、初穂の祭がすんで後に、改めて同じ種を乞い受けて来させた。それがこの島に今もあるアサナツヌユニグンダニ(浅夏の稲子種?)という稲の始めだという。

この話の半分似た口碑は、日本の全土に分布し、関西は専ら麦の種だが、奥羽は一般に稲を天竺または唐土から、そっと持ってきた話として伝わっている。もちろん穀物伝来の経路を暗示するものとは言えないが、古人の考えかたの大体に同じ方向へ傾いていた点に、自分などは特に深い興味を惹かれるのである。

以上の二つよりも更に大切なもの、双方の言葉でイノチと呼ばるるものが、かつてはやはりニルヤからもたらされると信じられていたらしい形跡はあるのだが、是を正面から立証することはまだ私にはできない。昔話の部面では前にも挙げたように、ニラの神さまが寄木の神を誘うて、生まれ児の運と寿命を定めにくるという語りもあれば、或いはまた海幸山幸と浦島とを繋ぎ合わせたような沖永良部島の一話にも、人間に命をくれるのも位を授けるのも、ともにニラの神様だというようなことを述べている。かの仙郷で僅か三日と思っていたのが、この世に還ってみるとすでに三百年、或いは三年でありまたは三月であったというなども、すべて生命がニルヤでは豊富であり、惜しげもなく用い費やすこと、ちょうど米絹その他の財宝も同じであったという風に、類推した空想かと考えられる。数百年来の沖縄の神歌に、数限りもなく唱えられたニルヤセヂ・カナヤセヂのセヂというもの、是なども主として人間を幸福にする富貴長寿の類であったらしく、それを祭祀と祈願との力によって、国王世の主に進献せしめようとするのが、すべての公の行事の最初からの目的であった。海と天との対立が認められて、いわゆるオボツカクラのセヂというものも、稀ならず歌詞の中には入ってきているが、この方は自分の見た限り、ミオヤセすなわち「まゐらせよ」と要望の形を取ったものが少ないように思う。二つの霊界の対立が最初からでなく、時の順位に間隔があったことは、この比較によってまず明らかになる。時あって是よりニライを訪れたという語が、後世にもくり返されていたごとく、セヂがニルヤの使者によって、人界に齎らされるという信仰は、なお久しい間続いていた。すなわち海陸の交通はわが葦原の中つ国のように、夙く上代において断絶してはしまわなかったのである。

いささか変った方面から、この推定は確かめてゆく望みがある。海の彼方の隠れ里を故郷として、この人間の世界へ送りつけられたというものの中で、たった一つの迷惑至極なものは鼠であった。鼠に関しては自分も少し書いてみる用意があり、伊波普猷君もすでに論じておられるが、ともかくもこの小さな悪戯者の出自はニルヤであると、昔の島人らが信じていた証拠は幾つか有る。久米島仲里間切二百数十年前の記録に、稲の祭に伴なう村々の願文を載せてあるが、その中には一つならず、鼠を小舟に載せてニルヤの磯に送り返す序をもって、特にその氏素性を説き立てたものがある。その要文をここに略記すれば、日の神の御子の一人にオトヂキョというのがあった。はつ子ともよばい子ともいい、またふれ子・あだな子・なしゃぶり子などと、色々の悪名を付けられているが、それが鼠を生みまたはみずから鼠に変身したこともあって、村によって一様ではないが、いずれにしても相手の身元を詳しく知っているということが、法術または祭儀の効果を確実にする古来の手段であることを知って、それを適用していることは同じであり、したがってそういう言い伝えの、ここに新たに始まったものでないことだけはわかる。『仲里旧記』がただ一つ、偶然にその実例を伝えていたのは大きなしあわせだが、是はただ一つの手がかりに過ぎない。この珍らかな文献の価値を発揮するためには、なお弘く島々の伝承の中から、幾つもの旁証を見つけ出して、以前は海のあなたのニルヤカナヤとの通信往来が、それほどにも頻繁にあるものと信じられていたことを明らかにする必要があろう。今日の社会状勢は、はたしてそういう希望を可能にするかどうか。新たに進出せんとする我々の一国民俗学にとっても、是は寔に容易ならぬ試練であった。

記録としては久米島にただ一つ、残り伝わっているオトヂキョの神話が、日本の神代史の蛭子の物語と似通う節があることは、伊波君もすでに注意せられている。南の島々の父神は日輪であるが、その数ある所生の中に、生まれそこないのふさわぬ子があって、災いを人の世に及ぼす故に、小舟に載せて、これを大海に流すという点が、わが神代史の蛭子説話と、偶然の一致ではないように思われる。その仮定を確かめ得るものは、今後の多くのよその島々との比較であろうが、日本の内部においても、蛭子の旧伝には中世の著しい解釈の発展があって、それは必ずしも首都の神道の、関与しなかったもののように思われる。誰が最初に言い出したとも知れず、蛭子は後に恵比寿神となり、今では田穀の神とさえ崇められているが、その前は商賈交易の保護者、もう一つ前には漁民の祭祀の当体であり、その中間にはたぶん航路神としての信仰を経過している。古典の註釈家には支持せられなかったようだが、ともかくもかなり縁遠いこの二つの神が、知らぬうちに民間ではちゃんと結合していた。海上交通の歴史が四分の三以上、文書史料の外にある国がらとしては、流伝の経路もほぼかの方面にあるものと推測してよいのであろう。『安居院神道集』の西宮の由来などは、是が唯一の根源とは見られないが、袋中上人もすでにこれを沖縄に伝えており、しかも本文にかなりの異同がある。蛭子海に棄てられて竜宮に流れ着き、そこに三年の間養われて身骨まったく整い、鰐に乗って故国に還ってきた。その時の引出物に、漁猟・廻船・出納・売買の支配を附与せられ、それにより、市町商い所に市神として祀ることになったというのは、もう久しい以前から普及していた俗説であったかと思われる。いわゆる大和船頭が南方より、これを本州に運び入れたという証拠は得られまいが、とにかくに一方は竜宮すなわちニルヤとの交通が、なお続いていることを信ずる島々であった。オトヂキョと蛭子と、この程度の相似があるとしても怪しむに足りない。

ところが他の一方に、さらに強力な現世の強国との交通が繁くなるにつれて、徐々として信仰の態様は変ってきた。最もはっきりと表層に顕れているのは統一主義、按司のまたの按司、テダの中の大テダと呼ばるる者が、天に照るテダと相煥発するという思想で、あらゆる公の祭祀はことごとく、是を中心に組織せられ経営せられ、それと相容れない地方の慣行は、少なくとも説明のしにくいものになった。第二の特徴としては天地陰陽、いわゆる両極思想の承認であって、是は疑いもなく輸入の王道観の根底を成すものだが、それについて行こうとすると、海の世界の所属がまず不明になる。しかも年久しく島人の心に染みこんだものを、一朝にさし替え置きかえることができないのは、どこの民族もみな同じことだが、ことに巫言をさながらに信じていた国では、まずこの人たちの経験を改めてゆく必要があって、それを気永に企てているうちに、近世史の舞台は幾度となく廻転したのである。島の歴代の記録を翻えして見ると、我々が天神地祇の名をもって神々を総称するところを、沖縄の方では天神海神と呼んでいる。或いはまたオボツカクラの君真物(キンマモン)が天神であるに対して、儀来河内すなわちニライカナイの君真物を海神だというのも、しばしば引用せられる箇条であった。君真物の君は本来は巫女のこと、真物は正式の代表者という意味であったのを、後には神そのものの名と解したのは変化だが、ともかくも海の信仰は独立してなお伝わっていたのである。この点が大和と沖縄と南北二つの島群の、かなりはっきりとした歴史の差異だったと言えるのかもしれない。しかし一方には恵美須のような新らしい神の倶通があり、また一方には中央に気づかれずに、遠い昔のままの海の祭をしている例が、こちらでもまだ確かに見出される。土地ごとの沿革を念頭におかずに、ただ表面に現われたものを代表として、双方の異同を論ずることの危険は、お互いに十分警戒しなければならぬ。

沖縄神道史の特徴として、何よりも目につくのは新懸り、または新神とも荒神ともいう神の出現である。是は暦法の確立とともに、朝家の祭祀が次第に公事化して行く中でも、なお予期せられざる神の来臨が、稀ならずあったことを意味し、いわば信仰の最も活気ある部分であったように思われる。そういう神々は後にはどうなってしまったろうかが一つの問題である。由来記や旧記の録するところに依れば、村々島々の御岳拝所には、それぞれの神の御名があって、名の意味は少しでもまだ説明せられていない。その中にはただ古くからそう伝えているというに止まるもの、ないしは祭を掌どる神人たちの呼び名を呼ぶというだけのものもあろうが、ともかくも近世の神社台帳のごとく、強いて「神代巻」の一つの神に持って行こうとしたものでないだけに、無統一もまた興味ある史料である。そういう中でも注意せずにおられぬのは、島の西南部の村または離れの神に、大ヂキュウもしくはウフヂキュウという神名が幾つもあって、それが野鼠を管理すという久米島のオトヂキョまたワカヂキョと、類を同じうする海の神ではなかったかということである。『おもろ草紙』の中にはこの三つの名は見えぬようだが、国のオトヂヤという言葉はあり、またワカイキョがありワライキョというのもあって、そのワライキョは二、三の地の岳の神でもあった。「笑舅」などという無茶な漢字を、旧記には宛てているが、是は少しでも当てにはならない。ウフヂキュウに大神宮の字を用いたなども、出たら目の甚だしきものである。袋中大徳の『神道記』を見ると、ヲウチキウという海神がある。長は一丈許、きん大なり。縄を結んで肩に掛く。初めに那婆の町に現ず。後に泊また城間、また後には国上、近年は出ずというから、その記念の地を祭場としていたものと思われる。馬琴の『椿説弓張月』なども、この記事に拠った想像画を掲げている。何ともはやお座のさめる殺風景ではあるが、単なる一つの風説でなく、また或る一部の幻覚でもなくて、かねてこの種の奇怪な感動を必要とするような伝統があったものと思われる。奄美大島の方でもワダガナシと呼ばるる海神が、地を曳くほどの偉大なフグリをぶら下げて出現することが、『南島雑話補遺』に誌されている。是は毎年の二月四日に迎え祭られるナルコ神とは、また別な島の神だと同書にもあるが、とにかくに海を対象とした初期の信仰には何か陰微なる男女関係の、からみついていた痕跡の一つであり、将来の汎い比較のために、わからぬまでもなお注意してみたいものと思う。

ただし当面の問題として、考えてみたいことは別にあるのである。久米島のオトヂキョ・ワカヂキョは、単に日の神の御子の一人とあるのみだが、その眷属という小さな害獣は、数が増し害悪が眼にあまると、誓約を立ててニルヤの沖に送り返される。そういう場合にはオトヂキョも罵り詛われたけれども、別に雨乞いのためには祈りタカべられてもいたのである。是と新懸りに出現したという海の神のオホヂキウとは、名の対立があって兄弟の順位を示すもののようにも見える。ワライキョという神の素性のみはまだ判明せぬが、いずれもその分布が小さな島、もしくは海近くの里にあるのを見ると、キョまたはキョ・キウの語尾は、或いは海から渡ってくる者の通称だったのではなかろうか。沖縄の古代研究において、最も著名になったアマミキョまたはアマミキュなども、そのキョは「子」ではなく「人」の意であると伊波君も断言せられ、また現在の島言葉でも、アマンチュすなわちアマミ人となっている。村々の秋の地芝居に、年々くり返して演出せられるニライの大主なども、本来はあの仙郷の主神であるべきにかかわらず、村によってはそのムングン(文言)として、

わんや神んあらん、仏んあらん

ジレー大主、カネー大ヌシ 云々

と謂って、稲の種子を授けることになっていたと、島袋君の『山原の土俗』には報じている。すなわち是も久米島のオトヂキョと同じに、ニルヤを出発して人の国を訪れくる者が、やはり人の類の特にすぐれた者であったことを意味するのではなかったか。神と人の境目が南の島々の信仰ではよほど特殊であり、それが気をつけて見ると本州の北部にも、幽かながら痕跡を留めている。いわゆるニール人の問題は、この意味において我々の新たに拓くべき曠野である。

八重山・石垣島のニイルピトゥの来訪という事は、今からもう三十何年か前に、『海南小記』において注意せられてから、何度ともなくすでに世上の話柄にはなったが、その根源を尋ねてゆく、路の栞はまだ得られなかった。是は新神の出現ではなくて、毎夏日を定めて二人の異人が、家々をおとずれることになっているのだったが、それを人と呼んで少しも怪しまなかった点だけは、あの大ふぐりのウフヂキュウなどともよく似ている。沖縄本島の方でも、「おもろ」の中に少なくとも一つ、ニラ人という語は用いられているが、是も多分はニライからの使者であろう。或いはマヤの神という名が同じ意味に、用いられたらしい例が幾つかあり、ナルクミ・テルクミも大島ではナルコ神テルコ神と呼んでいるから、神は人よりも常に貴といという今日の考えかたとはちがって、人のすぐれて霊あるものをも、カミと名づけてあがめ尊む習わしが昔はあり、それが職分となり世襲となれば、すなわち沖縄諸島において多くの神人を神と呼び、さては奥州で盲の巫女をオカミといったり、伊豆の島でヤカミシュという神の奉仕者があったりする結果にもなったので、つまりはただ国々の単語の内容の伸び縮みであった。いわゆるニルヤカナヤの信仰が、その変化の前に栄え、オボツカクラの天中心思想は、おくれて入ってきてそれを押除けるに足らなかったことは、この一点からでも推測し得られるかと思う。

海の来訪者のニイル人またはニラ人は、『おもろ草紙』ではまたミルヤニヤとも謂っていたようである。ミルヤは次にくるナ行子音をいたわるための変声であり、ニヤの人の中のややあがめられる者の称呼であった。村々の文書では普通には「仁屋」と書き、今日はただ君というほどの意味に濫用せられているというが、本来は新親、親のまだ年若なものをさしての敬称だったらしい。その親という語も古くは限定せられて、ただ一つの群の長上だけにつけられた名であったのが、さらに大親という語が必要になり、それにまたクムイなどを添えて、親雲上のような称呼を普及させた。始めてこのニヤという名の、ミルヤの使者に附与せられた時代が、相応に早かったことは是だけでもわかる。そのミルヤニヤがしばしばこの世をおとずれ、世馴れ神とまで誉めたたえられていたのであった。在来の学者がどうして心づかずにいたかと怪しまれるのは、是とアマミヤ・シネリヤとの関係の、限りもなく遠く久しかったことである。是がもし『琉球神道記』以下に伝うるごとく、天より降り来たった始祖男女の故郷だとすれば、そことニルヤとの繋がりはどう付くか。アマミヤ世の世そうセヂといい、または甘世とさえ説明せられた、初期の島人の信仰生活は、多くの神歌の中に煩わしきまでに語り伝えられているのに、たった一つの天降神話を信ぜんとしたばかりに、今はそれがことごとく、まだ解釈し難いものになっている。もとよりその通りの現実があったというのではなく、ただ古人が一様にそう思っていたと主張するだけであろうが、それすらも私には考えられない。天を根源とすることは言わば理論であって、道路もなく方角も定かならず、まぼろしの拠りどころというものが無い。高天原とても同じことだが、是にはまだ些少の地理的観念がある。オボツカクラの語源は確め難いが、それを「天のこと也」と注した解釈にはまったく基礎がない。自分の仮説を試みにいうと、日本でも古く経験したように、日の神を拝む信仰は、最も容易に天を尊ぶ思想に移り得たのだが、それが沖縄ではやや遅く始まったために、まだ完全なる分離を遂げなかったのである。朝夕に天体の運行を仰いでいた人々には、いわゆるニルヤ照りがありカナヤ望月が、冉々として東の水平を離れて行くのを見て、その行く先になお一つのより貴い霊地の有ることを認め、人間の至願のそこに徹しそこに知られることを期したのは、或いは天の神格を認めるよりは前であったろう。オボツはもとニルヤのオブ、すなわちこの霊域の最も浄い奥地と感じたからの名だったかもしれぬ。もしそうだとすれば、是が新たな神観の移行を導くに便だったことは、海をアマといい、天をアメという二つの日本語の互いに繋がり通うていた実状からも類推し得られる。ともかくもアマミヤ世の遠い昔から、アマミは一つの海の国の名であった。本州では是を南の島の名とし、沖縄ではまたこれを隣の島の名としていたことに不思議はなく、そこに住む者そこから来る者をアマミキョと謂ったのも自然である。それをあながちに天の御子と解しようとしたばかりに、そのアマミヤの元の意味が不明になってしまった。新らしい学問の働くべき余地は、こういう部面になお残っているようである。

或いはもう心付いた人が有るかも知れない。沖縄の史学において、初期の王統を天孫氏と称え出したのは、『中山世鑑』または同じ著者の述作が始めであって、それは島津氏の沖縄入りよりは、また四十何年か後のことであった。この間には公の信仰にも若干の変化が起こり、一方には前代日本に関する知識が進み、さらにまた目前の政治上の必要もやや感じられたかと思うが、とにかくに天孫氏二十五代、一万七千八百〇二年の数字を推算したことは、単なる古伝の祖述を超越した勇断であった。しかるに『世譜』以下の後代の史書は、これを承継せずにはおられなかったのみならず、是がひとたび外に伝わるや、本邦の学者たちまずそれに共鳴し、ついで清朝の冊封使ら、争うてこれを認め且つ伝えた故に、羽翼すでに成り、ついに動かすべからざる定説となってしまったのである。有名な徐葆光の『中山伝信録』が、ちょうど世に公けにせられた頃に、琉球では雍正九年(一七三一)の朝議というものがあって、是が大きな問題となり、その文書は今も伝わっている。もしこの伝説のごとしとするならば、何故に王家の国廟には舜天王の神位を中尊とし、それに先だつ二十五世の天孫氏を祀らぬのか、というのが論点であって、少なからず当路を悩ませたらしいが、結局前年の江戸幕府の問合せに対して、源為朝の子という舜天王が最初の王と答えてあるから、改めるわけには行くまいというような情実論をもって、決定を次代へ送りこみ、一方天孫氏の称号はそれからも引き続き盛んに用いられていた。今となっては是も信仰の推移を跡づけるために、むしろ幸いな史料であったということが言える。

アマミキュ・シネリキュが男女二人の名であり、この国いまだ人住まざりし時に、初めて天より降って三子を生んだということは、袋中の『神道記』がすでにこれを説き、それは『世鑑』よりは五十年ほども先だっている。「おもろ」の有名な「昔はじまりや」の一篇は、少なくとも是よりも早いことは確かだが、そのかわりには意味が是だけでは十分に汲み取れない。ただ僅かに後にできた若干の散文記事によって、多分は同じ事を言おうとしているのだろうと推測するばかりで、すなわち解釈が後に斯くきまったというに過ぎぬのである。「おもろ」がいわゆる叙事詩でないことは認めなければならぬ。聴く人も歌い上げる人々も、ともに熟知している事柄について、深い感激と讃歎とを表現しようとした言葉の端々から、自然に底に意識せられていたものを窺おうとすれば、何らの特別の目途を抱かない場合でも、世情が改まってくれば解釈は片より、時としては真相に遠くなることも有りうる。古典の註釈を業とする者の、是は一つの陥し穴であるが、我々だけは用心しまたそれを防ぐ策を講じなければならぬ。

もとは詩歌のように力を入れる言葉は、しばしば対句を使うことが、東方文芸の一つの特色であったが、その中でも「おもろ」は最も顕著である。何か大事だと思うことは必ず二度ずつ、やや言いかたをかえてくり返さぬと気がすまなかったようで、たとえば日輪のごときただ一つしか無いものでも、これをたたえるには是非二つの名を並べた。ニルヤ・カナヤが二つの別天地でないことは、南北多くの実例がこれを証明するにもかかわらず、陰陽二極の学説が流行すると、うっかりと是を天神海神の併立と解し、他の島々ではまた山神海神の二柱として、祭の日をさえ異にした例もある。こういうのは明らかに「おもろ」の常の習いを忘れ且つまた以前の信仰を持ち伝えていなかった証拠である。その他オボツに対するカクラ、アマミヤに対するシネリヤも、多分はその異称の一つであったろうに、袋中大徳に話をして聴かせた人は、もうちゃんとアマミキョ・シネリキュを男女二人とし、後にはさらに一方を「阿摩美姑」と字に書いて、いわば天孫降臨説の素地を準備していたのである。

しかしこうまでして見たところで、今まで汎く行われていたアマミヤ・アマミキュの概念を覆えすには足りなかったのは、つまりは民間信仰の、底になお絶えず流れていた力だと思う。東恩納氏もすでに注意せられたように、『中山世鑑』以下の沖縄の史書には、折角始めて天降った男女神が、そのまま島人の元祖とはなってしまわず、改めて天に昇って天帝子を乞い降し、それから三筋の人種が増殖したように書き載せている。こんな加筆の必要になったのも、アマミが海であり、そこから渡って来た人がアマミキュであったことが、あの頃なお凡俗の間に常識となって知られていたからであり、一方にはまた昔始めの「おもろ」に「アマミヤスヂヤナスナ」という少しく解し難い文句のあるのも、そういう根源を天に帰したい要望が、一部にはすでに萌していたためとも見られる。しかもその要望はいささか無理であった故に、十分には成功せずに終ったのである。

昔話の第一次の用途が、すぐれた高貴なる氏族の根源の、必ず尋常を絶すべきことを信じていた人々が、悦んでともに聴き、且つ末遠く取伝えようとするにあり、それも単なる夢や空想ではなくて、基礎を年久しい一般の常識と自然観とに置いたものであることを考えるならば、この数多くの離れ小島、または片田舎の伝承の一致は、ちっとも不思議でないばかりか、我々にとっては譬えようもないなつかしさである。かつて是くらい広々とした区域にわたって、我国上代の正史に採録せられたものと、ほぼ同質の海上楽土の存在を信ずる者が、互いに相知らずに分散して住んでいたのだった。『古事記』『日本紀』は大切な文献ではあるが、辛うじて保存せられた期間が長く続き、本の名をさえ知っている者がもとは稀であった。もしもあの物語を聴いていたならば、是と半分似た昔話はかえって流布しなかったろうし、少なくとも今見るごとき笑話化は起こらなかったろう。すなわち我々の神代巻が編纂せられた千二百数十年前よりも更に以前から、この話の種子は、すでに東方の島々に播かれてあったのだ、ということを私は疑うことができない。

それ故にこの島々の海上楽土観には、まずどれだけの中代の変遷があり、結局どれほどの共通点が、今もまだ探り得られるかを考えてみる必要がある。最初に問題になるのは、沖縄諸島のニライカナイ、もしくはニルヤカナヤと、本州の記録の常世郷と、二つの全く別々のものと思われるまでに、縁遠くなってしまった理由如何。この点は実は双方ともに、従来あまり注意しようとしなかったが、手がかりは幸いにまだ残っている。そうして互いに有力な暗示を与え合っている。たとえばニライ・ニルヤという言葉は、神歌祭文の衰微とともに、軽々しく日常の話に交え用いなくなって、追々と姿を隠して行くが、そのかわりになる名詞が、少しずつ後から生まれている。アマミヤ・アマミヨ・アマミキュなども、ちょうど海神宮の「わだつみの神の宮」のように、古いたたえ詞の一つだったらしいのを、新たなる天孫氏伝説に援用したばかりに、その由来がかえって不明になった。故伊波普猷氏の『あまみや考』は努力の著述だが、アマミは海人部なるべしという栗田翁の説を受けて、この種族の北からの移住をほぼ承認しておられる。その結果として、最初のニルヤは北にあり、中世の終りに近くなって東の方へ変ったという、意外な結論が導かれたけれども、私などはどうもその証拠を見出すことができない。ニルヤが東方にあることを明示した言葉が、古い文献には見当らぬのは事実だろうが、それはただ新らしい名の入用が前はなかったというまででニルヤはそう簡単に北から東へ、方角を更え得られるような信仰ではなかったかと思う。ただし東海岸の邑里の繁栄につれて、いわゆるアガルイの大主、テダが穴の大主の礼讃が盛んになり、ことに毎朝の観望をもって、太陽の海から昇ってくる地点の推移、それと季節の関係に心づいて、暦法の知識を精確にした人々が、何か新たなる呼び名を設けて、それを唱えようとしたことはあろうが、是は沖縄文化の一躍進期と見るべきもので、早くとも十四世紀以前には溯り得ない。ニルヤの根本の信仰がこの時になって、そのような大きな転換を遂げたということは、私たちには信じられないのである。

この点を確かめて行く方法として、自分の今考えているものが二つあって、二つは共々に南北島群の間に比較を試みることが、可能でありまた或いは有効である。手短かに私の心づいたことを述べておくと、その一つはニライまたはニルヤという単語の由来を尋ねることである。沖縄本島なども多分同じだろうが、ニーラには「非常に遠い」というような語感が有ると、先島方面の人は謂っている。たとえば掘井の底の水面が、深い処で幽かに光り、容易につるべの届きそうにもないのを形容して、ニーラサというような表現があるという。それで私はこの語尾のR子音は、もと形容詞化のための添附であって、一語の要部はニーすなわち「根」にあるのではないかとも想像している。根という語の用途は、植物のそれには限らず、またそれの第二次の応用とも言えない。ことに沖縄ではその範囲がこちらよりも弘く、村々の本家に該当するものを根所(ニードゥクル)、その他根神・根人・根家などという言葉が、信仰と結びついただけに、近頃になるまで盛んに行われていた。「おもろ」にはまた根国・根の島という語がしばしば見え、それは主として本国もしくは故郷の島という意味をもち、本島の一部をもそういった例があり、またもっと小さな一つ一つの島を、根の島と呼んだこともある。そうしてまだ海上の霊地の名として用いられた明白な証拠を見出し得ないのは、是にはすでに久しくニルヤもしくはアマミヤという別称が具わっていたからかと思う。とにかくに日本上代史の根国とは、語は同じでも感じはまったく異なっているが、それは展開の経路の分れ分れになったことを意味し、したがってまた比較の特に価値多き部分なることを考えさせる。根が本源でありまた基底であったことだけは、双方に通じてほぼ誤りがないようである。

夙く『釈日本紀』の私註以前から、我々の根国思想は一辺に偏し、彼処を黄泉国よみの国と同じとする解釈は、最近の復古時代までも続いていた。果してそんな事で上代の文献が残らず判るもののごとく思っていたのであろうか。合点の行かぬ話であった。たった一つの著名な例を挙げても、素尊は妣の国へ行くと称して、父の神の指命によって根国へ渡って行き、そこに年久しく住んでおられ、大国主神は後にその国を訪れて、結婚しまた宝物を持ってこられた。是を漢土で黄泉とも呼んでいた冥界のことだと、信じて古人はこの記録を遺したと言えるだろうか。重要な大昔の一つの言葉でも、年を累ね世の中が改まれば、その受け取りかたがいつとなく変ってくると、どうして考えてみることができなかったか。

このことは後に蓬莱とも竜宮とも名を替えた、とこよのくにに就いても言い得る。いわゆる常世郷の記事はことに『日本紀』の中に多い。浦島子の物語は、恐らく神代の海神宮古伝の残んの形であろうから、これだけは別にまた考えてみるとして、この他に田道間守の家の由緒でも秦河勝の手柄に帰した虫の神の出処でも、事実の真偽は問題でなく、こういう話を聴く人々の胸に、前代の常世郷と異なるものを描き出させていたことは認めなければならぬ。少彦名神が国土経営の功を終えて、あの世界に赴いて永く止住なされたことは、「神功紀」の寿宴の御歌にも見えて、よほど素尊の根堅洲国と近く、且つは人界との往来も考えられるが、一方にはまた海上の危難を恨み憤って、浪の秀を踏んで常世郷へ、往ってしまわれたという皇子もあった。もともと永い年代に亙って、一貫して動かぬという考えかたではなかったのである。常世という漢字は不老不死、浦島子の歌などに表われている感じからの選定かと思われて、文芸語としては近世までも人望があったが、以前は口語でもそう謂っていたかどうか疑わしい。本居先生などはそれを問題にしておられる。元はソコヨリの国で、そのソコは地底には限らず、遠いこの世の果にある国という意味だったかと言われたのは、或いは一方の根の国・底の国を、念頭におかれた説かとも思うが、まだそうはっきりと、常世も根の国も同じとまでは断言しておられない。沖縄の方では国頭にもまた先島諸島にも、ニライソコという言葉が残っており、前者に至ってはニライソコモイは鼠のことであった。現在はいずれも地底のことに解せられているが、それは根国を黄泉に同じというのと、似通うた解釈の傾向であった。つまりは海上の交通は遅かれ早かれ、一旦は断絶せずにはいなかったのである。

ただし沖縄にはまだニルヤの大主の年々の来訪がわざおぎとして形を存し、ニラ人ミルヤニヤの古い記録、アマミキョがのだて始めの城の遺跡も、『おもろ草紙』を通して尋ね求めることができるが、人が此方から彼を訪い、また還ってきたという実例は、僅かに棚晴船頭の妻の話ただ一つであるに反して、宮古島旧史の中には、そういう口碑のやや昔話と近いものが幾つか保存せられ、一方道の島の三つの島などでは、この篇の初頭にも列挙したように、既に完全なる民間の文芸と化して、ニルヤ往来の話が数限りもなく口頭に伝承せられ、しかも旧日本の竜宮説話と、規則正しい連繋を保っていたのである。少なくとも是は偶然の近似でなく、かつてこの海の彼方の楽土に対して、今よりも遥かに豊富な知識、ないしは空想を抱いていた人が、多かっただけは是によって推定し得られる。ただその信仰の本質が、いかに変化しつつあったかについて、まだ私の説き得ることが甚だ乏しいのを憾みとするばかりである。

一つの問題として、ニライは此方の根国また常世郷のごとく、かつては死者の行く処として望みまた慕われていた時代があったろうかということを考えてみる。南方では死者の世界を、あの世またはグショ(後生)と呼ぶらしいが、その後生の観念が島ごとにまたは家ごとに、甚だしく区々になっていて、是からの現地調査に、まだ多くの収穫を約束するかと思われる。死んで儀来河内に行くという沖縄のただ一つの例は、『遺老説伝』でも有名な善縄大屋子の話、是は海浜で美女に遭い、大きな海亀をもらうという発端は昔話に似ているが、家に帰る路すがらその大亀に頸を咬まれて死に、その亡骸を墓に埋めたのを、三日の後に開いて見ると棺は空であった。空中に声があって彼は儀来河内に遊べりと告げたとあって、目的はその御岳の霊験を説くにあり、いわば珍奇の例だから伝えたように見えるが、この葬後三日目に棺を開いて見るということは、もとは一般の慣習だったらしい。沖永良部島では最近まで人が死ぬとその霊は天の庭へ上るという信仰が生きていた。死人があるとすぐに葬るが、幾日かの後に(多くは三日)、魂分かれまたは魂離れと称して、ユタを招いて神降しの式を行う。それは近親の女性の一人を択んで、死者の霊をそれに憑らしめ、その女が一定の方式によって、或る期間泉の水を浴びて精進をすると、死者は始めて天の庭に上ることができると信ぜられていた。ユタの教儀として改造せられた点もあろうが、是は明らかに尸者の行事であり、日本にも古く行われたらしい痕跡はある。良き人の魂のみが天の庭へ上るという信条もあったということで、是もおそらくはまた善縄大屋子の一例と見てよかろう。果して最初から、特に択ばれた者のみがニルヤに往ったのか、或いは前には誰も彼も、死ねばみな行くと考えられていた時代があるのか。是がなお未決のままで残るが、その参考になる少しの事実もある。ちょうどこの序に手短かにそれを述べておきたい。

沖縄の方ではまだ聴かぬようだが、奄美の島々にはコウソ祭、またはホウス祭というのが先祖祭のことだった。今では考祖とも高祖とも書いているが、そんな漢字を人が知ってから、始めて生まれた言葉ではないようである。島津氏の支配になって後、大島でもまた沖縄でも、一般に七月盆の魂祭の風習を採用させたが、是には一種政治上の動機、すなわち今まであまりにも強烈であった島民の信仰を、やや牽制しようという意図もあって、新たに持ち込んだらしい形跡がある。そのために村々の先祖祭は複雑なものとなり、今まであった儀式は聊か衰えたようだが、まるまる古くからのものを置き替えることはできず、依然として七月の盆のあとに、また八月のコウソ祭があって、この方が多くの行事と結びつき、踊その他の色々の催しを伴のうて、力の入れかたが格別であった。この新旧の対立には意味があり、コウソという語はその一つの鍵なのだが、考祖・高祖の字解に心服した人々は、これを疑って見ることができなかった。大島北部のよく開けた地域では、盆に祭を受けにくる新精霊さえも、アラホウスと呼ぶようになっている。ところが同じ島でも南に寄った村々、または加計呂麻の島などでは、二つは別のものと考えられていたらしく、その一方だけをコスガナシと呼んでいた。金久正君の報告に依れば、コスガナシは海を渡って来られる。それで身が冷えているだろうといういたわりから、コスガナシだけには麦藁を門火に焚いてお迎えをし、新らしい方の魂祭には火を焚かないということである。日本の盆行事も、地方ごとの変化が大きく、まだその順序を見定めることはできぬが、魂を送るには今でも海辺に行くものが多いに反して、迎えは墓所からというのが大部分を占め、山から川上からというものはよほど少なく、浜に出て迎える例はいよいよ稀になっている。火を焚く慣行は迎え火送り火・火振の松明柱松など、こちらはほとんと普通になっているのに、島に渡ってから、是が新旧の目標となっているなどは、この祭り月の相違とともに、いよいよ注意すべきことであって、つまりは永い年代の間に、異なる傾向が次々と加増してきたのである。はたしてその根源には、私の仮想しているように、海のあなたの常世郷、死者の魂の去来する根国というものがあったかどうか。コスまたはコウソホウスという一つの語は、今はまだ由来不明ながら、この意味において最も重要だと思う。

話がただ長くなるばかりで、確かな結論の出て来ぬのは寂しいが、ここには新たな問題を後に留める趣意をもって、なお一、二自分の心づいたことを附記しておこう。沖縄でもまたやまとの島々でも、古い信仰が力を失い、形ばかり整ったものになって来るのは、まず都府の生活からであった。国の端々に散らばって住む者は、新らしい統一に触れないから、思い切った忘れかたはしない。何とも思わずに持ち伝えたものはばらばらになりやすいが、それを数多く集めてゆくうちには、他に説明のしようもない一致がある。是が我々の一国民俗学の、たまさかに効を奏しやすい点であり、また相接する二以上の民族文化の比較が、助けを民間の伝承に求めなければならぬ理由であった。自分一箇の所感としては、文化が休む暇もなく成長しまた推移しつつあるものだということは、よその民族についてはともすれば忘れやすく、また認めにくいもののように思われる。そういう中でも島の外来の力の影響に弱く、ほとんと根こそげに変ってしまうということさえ有り得る。それを或る一時点の横断面によって比べたならば、どんなとんでもない推断でも、まずなるほどということになるかもしれない。早い話が南の島々の後生観などはその一例で、ここには仏法の指導力が存外に弱かったために、新らしい観念は起こらず、古くからあったものは消え放題で、あの世という言葉は有りながら、それはこの世の中にあると、いうような考えかたも行われている。島ごとにといおうよりもむしろ家ごと人ごとに、死んで行く先を色々に考えている。ハンサという言葉が以前はあって、それが現世のサンカと対立したらしいが、それも今はもう幽かな痕跡である。道の島の二つの昔話集にはダクの国、またはアンダの国というのが後生のことで、多分は浄土教の安楽国を聴き伝えたものだろうが、それもあんまり遠い処でなく、海を越えて行くような話もなく、広い野中に深い穴があり、石の蓋をはねのけると太い芭蕉の綱がさがっていたと、語っている例さえある。注意してよいと思うことは、是と並んで鬼が島、または鬼が城という世界があって、地獄ではないけれども怖ろしい処だった。こちらの昔話とちがった点は、鬼は後生の使となって人の魂を取りにくるが、折々騙されて空手で帰ることもあり、或いは頼まれて人の生存期間を加減したりする。震旦の小説にはよくある話だが、或いは古い昔にセヂの管理、寿命や運勢を附与する力が、ニルヤにあったという信仰から、筋を引いているものとも考えられぬことはない。

これを要するにニライカナイという言葉が古くなって、めったに神歌祭文の外では聴かれなくなってから、何か我々の心に残るぼんやりとした概念を、表示するような単語の需要が生じ、それが思い思いであった故に、だんだんと分化したらしいのである。仏法の信者たちとつきあっておれば、幾らでも選り取り見取りだが、小さな島ではこんな資財でも限りがあった。アマミヤ・アマミキュもその一例かと思うが、是はもう大分早く始まっていた。沖永良部島のティンヌミヤ(天の庭)、喜界島の雲の世などは、そう弘く行われなかったらしいが、アガレヒラシマまたはアガレヤシマなどは、この二つの島に共通し、そこに美女を求めて末栄える婚姻をした話などが、近世のロマンスを楽しくしている。アガレは東方、日の昇る処、平島はすなわち地平の線上に横たわって、しばしば靄や荒波に蔽い隠される島であった。『おもろ草紙』の巻十三にはアガルイの三島、テダが穴の三島という句がある。或いは本島内の三つの邑だとの説もあるが、知念・玉城は太陽の穴ではないはずである。やはり海上遥かあなたに、そこから日輪の上ってくる三つの島があることを、人が共同に夢みていたのだと思う。昔はそのオホアガリの島から、赤い髪の色をした男女が、時たま与那原の浜に渡ってくることがあったように、噂をする者が多く、伊波普猷氏なども幼ない頃、よくその話を聴いていたそうである。今ある現実の大東島が発見せられたのは、それよりややおくれた明治十八年以後の事で、そこには人も住まず泉もなく、自然の条件は楽土と言うには遠かったけれども、やはり島の数は三つあり、またほぼ旭日の上る方角にあった故に、これを大東島と呼ぶことに何人も躊躇しなかった。そうして南の人たちのまぼろしのオホアガリシマは、ちょうどこの頃を限りとして、信仰の世界から消えてしまったのである。ただし現在の三つの島が、地図の上に確認せられるよりも以前から、是を実存のものと見ようとする機運は動き、竜宮すなわち琉球という説すら、これを信ずる者が少しはあった。ことに南方の諸島にあっては、それかと思う島の影が遠く漂渺の間にちらついてもいたのである。雨霽れ海上の清く澄みたる日に、遥か辰巳の方にその島の形を見ることありと、奄美大島の『旧記』にも誌されているが、是はどうやら伝聞の誤りがあって、西の沖の横当島と混同しているらしい。しかし百余年前の文化三年に、笠利方の名士当済という人が、舟を艤し同志を伴のうて、往って見てきたのは確かに今日の大東島であった。逆潮に妨げられて上陸はし得なかったが、かえってそのためにアガリヒラ島の解釈は、大きな影響を受けたかと思われる。

しかし考えてみなければならぬことは、南から北へか、北から南へかはまだ決し難いにしても、ともかくも多くの島の島人は移動している。日本は旧国の誉れが高かったけれども、この葦原の中つ国への進出は、たった二千六百余年の昔である。いわゆる常世郷の信仰の始まったのは、そんな新らしいことではないのだから、もしも偶然にこの東方の洋上に、それらしい美しい島があったとしたら、かえって取扱いに困るところだった。しかもそういった現実のニライカナイを持たぬ、三十度以北に住んで後まで、なお引続いて南方の人たちと同じに、日の出る方を本つ国、清い霊魂の行き通う国、セヂの豊かに盈ち溢れて、惜みなくこれを人間に頒とうとする国と信じていたとしたら、それこそは我々の先祖の大昔の海の旅を、跡づけ得られる大切な道しるべであったと言ってよい。浦島子の物語をただ一つの例外として、『古事記』の常世郷への交通記事は、いずれも太平洋の岩辺と結びついている。少彦名命が熊野の御碕から、彼方へ御渡りなされたというのもなつかしいが、伊勢を常世の浪の敷浪寄する国として、御選びになったという古伝などはとくに殊勝だと思う。数知れぬ北太平洋の島々に、はたして幾つまでの種族が東方に浄土を認め、心の故郷を日出る方に望む者が、今も活きながらえ、古い信仰の記念を持ち伝え、または栄えて新らしい世に立とうとしているであろうか。幸いにして諸君の学問が、だんだんにこれを究め明らめることができるとすれば、他人はいざ知らず、自分は何よりもまず彼らの歩み来った途が、どれほどの変化をもって、各自の艱苦を忍び各自の幸運を味わってきたかを尋ねてみたいと思う。

歌にしばしば「そのあかつき」と詠ぜられた、未来仏・当来仏の信仰は、日本に渡って来てから後、何かよほど大きな変化を遂げたのではないかということを、私は今考え始めている。問題はしげくまた末遠く、とてもその一端を究めるだけの、時すらもここには無さそうに思われるが、念ずるということもまた結縁である。茫洋たる学問の世界においても、なお我々は待つ者の楽しみを味わうことができるのではあるまいか。

西方の弥陀の浄土に押しせばめられて、弥勒の天国はだんだんと高く遠のき、そのまぼろしはいよいよ幽かになって、そこに往生を期する者も今は至って稀であるが、不思議に斯邦ではあちらからの消息が絶えず、それも現世の果報に結びついて、墓とも寺とも縁のない一種の東方仏教が、国の隅々には成長している。これを省みようとした人がなかっただけに、我々にとっては限りもなくなつかしいのである。前年岩波文庫の『利根川図志』を校訂していた際に、始めて心づいて興味を催したのであるが、常陸鹿島あたりの「土俗の習ひに、物の祝などある折、または祈事をする日など」「老婆たち多く集まり、弥勒謡とて各声をあげて歌うたひ、太鼓を打ち」踊った。「手を振りつつ踊るさまいとをかしく、中昔の風と見えたり云々」とあって、その唱歌の一章を掲げている。後にわかったことは、是はこの本より数十年も前に出版せられた『鹿島志』からの全文転載であって、したがって安政年間までもこの踊が行われていたという証拠にはならぬが、一方には鶴峯戊申の『海西漫録』に、是より少し前鹿島宮に参詣して、老女が蓆の上に坐してこの歌をうたうのを聴いたという記事もある。辞句にはもちろん次々の改廃はあろうが、今でも土地にはまだその記憶が残っているかもしれない。尋ねてみたいものと思う。

『鹿島志』以下の書に採録せられた弥勒謡の一篇は、やや長たらしいだけにおとなしく、いわゆる中昔の風も窺われる。後の比較のために全文を掲げておくことにする。

世の中はまんご末代

みろくの船がつゞいたァ

ともへには伊勢と春日

中は鹿島のおやしろ

ありがたや息栖おもりは

こがね社壇うてかゞやく

うしろにはひよき(清き?)神たち

前は女瓶男瓶ござふね

かんどり(香取)は四十おやしろ

音にきくもたふとや

一たびはまゐりまうして

金の三合もまかうよ

かねさごは及びござらぬ

米の三合もまかうよ

何事もかなへたまへ

ひだちかしまの神々

まことに老女らしい淡々たるユウモアではあるが、ともかくも盆の供養の踊のような、哀調でなかったことはまず注意せられる。ただし黄金三合という戯れの誇張に対して、米の三合を撒こうというのはただ空想でなく、或いはもとこの踊の所作に伴のうて、何かそういう行事があったのかと思われるふしがある。ここと利根川を隔てて、さまで遠くない印旛沼周辺の村々には、春秋の祭の日に鹿島歌をうたい、踊ってあるく慣習が近い頃まであったことが、小寺君の『郷土民謡舞踊辞典』に見え、今でも尋ねてみればまだまだ多くの例が集められそうに思われるが、そういう中でも印旛郡本埜村荒野、十月十五日の雷公神社の祭日に、その年の新郎新婦が一組、特に盛装して社殿と寺、もとは庄屋の家へも廻って行って、男女それぞれに相伝したささげ歌というのを歌うことになっていた。ササゲは頭の上に物を戴くことをいうらしく、歌の詞の中からもほぼその意味が汲み取られる。僅かばかりの記憶の誤りが有るようだが、まず男の方の辞句には、

まことやら鹿島みなとへ

弥勒かな、よき(ママ)

舳艫には伊勢春日

中は鹿島の大やしろ

世の中はいつも正月

男が水汲む、女がいたゞく

其水を上げ下し見申せば

子持金がなゝ(ママ)九つ

二つを宿に置き候

七つで倉を建て候

…………………

…………………

天竺の雲のあひから

十三姫がなゝ(ママ)米をまく

米まけば只もまけかし

みろく続けと米をまき云々

というような言葉があり、また一方の女相伝の歌にも、

…………………

当村のうぶすな神

天にござます神なれば

七難を払ひ申して

村へ米を下すべし

当年何どし、何の歳にて候

世は万作年で候

めでたいな、五穀上りて

浮世の人が喜ぶ

行き候や、かへり候や

うしろへ弥勒がつゞいた

などという文句が列ねられているのを見ると、かつて稲作の豊熟をもって、いわゆる弥勒出世の第一の奇瑞と解し、米を祭場に撒きちらすことによって、その絶大の歓喜を表示しようとした時代が、あったということも想像し得られる。ただし海からやや遠い農村であるだけに、ここではもう舳艫という語が誤って伝わるのみで、みろくの船ということはすでに忘れられているようである。

問題の中心とすべき点は、こういうおそらくは仏教に基礎を持たぬ弥勒の信仰が、いかにして我邦に生まれ且つ成長したかということであろうが、断定は容易に下し得ないまでも、是が単なる愚民の訛謬として、不問に附し去るほどの小さな現象ではないということと、一方にはまた幽かながらも幾つかの手がかりはあり、これに近よって行く方法も決して絶無とは言えないことだけは、今でも一通り述べておく必要を感ずる。自分は元来問題を永く温め、やたらに青刈りをせぬという修養を心がけた者であるが、今や残んの日もすでに乏しく、しかも近年の学風は、教理の本源を究むるに専らなるあまり、往々にして国内千数百年の変遷を挙げて、すべて零落の姿のごとく、見てしまおうとする傾きを示している。せめては別にこうした考えかたもあるというだけを予報しておかぬと、今ある僅かな民間伝承も消え埋もれ、是を我々の新たなる覚りに、導いてくる機会は無くなるかもしれない。すなわち一種の発願のために、このたどたどしい小文を書いてみる気になったのである。

日本では応仁の乱後、世上が極度の窮乏と動揺の底に沈んでいた際に、弥勒の信仰が突如として目さめてきたらしく、弥勒二年という私年号が、弘く東国の各地に使用せられていた証跡がある。富士山北麓の『甲斐妙法寺記』、下総香取神宮の『録司代家文書』、その他飛び飛びに発見せられた数箇所の例は、いずれも書札作成の日附として記入せられたものであった。前年改元の都の沙汰が、辺土に伝わって行った状況に照し合わせると、ここに二年とあるが殊に真実性をもつように受け取られる。すなわち一時は少なくともそういう年号が、新たに制定せられたものと信じて、これを用いた人が多かったのである。この弥勒二年丁卯という年が、後柏原天皇の永正四年、西暦一五〇七年に該当することにはまず疑いがない。単に干支が一致するという以上に、記録の上からも推定し得られ、また土地の人々が誰も彼も、十干十二支の年繰りを誤るということは有り得ないからである。しかしそうした偽りの年号が、いかにしてこのように弘く、一般に遵奉せられることになったかというと、ただ乱世の交通不便だけでは説明がつかない。風説の根元には相応な力があり、しかもこれを遠くに運ぶほどの情報組織のあったことが想像せられる以上に、一方民間にも文字ある階級を引きくるめて、是をさもあるべしと思うような、常識なり信仰素地なりがあったものと見なければならぬ。年号の更定には、国家の瑞祥を記念したものもあるがそれは大昔の話、後代は革令革命の理論に基づいて、定まった年次にそれが行われた以外、大抵は何か望ましからぬ異変があった次の年に、改元があるものときまっていた。朝廷の力が衰微して、それさえも計画し難い期間はつづいたのだが、なお大衆はこれを予想し、荒れ狂う飢饉疾疫のさなかにおいて、そういう呪法に近い善政を待ち焦れていたのである。現在もまだ残っている世直しという言葉は、或いはこの頃に始まったものかもしれない。江戸ではたしかに田沼政権の倒壊した際にも、刺客の佐野某を世直し大明神と謂って、墓参りが賑わったという話もある。普通は地震の時の唱え言ぐらいにしか用いなかったが、世の中とは元来農作の豊凶のことであった。すなわちその世の中を復興する力が、隠れて外にあり、それを信心によって招き寄せ得るということが、悩み苦しむ生活のせめてもの楽しみだったかと思われる。弥勒という年号などは、京都の教養人にはもとより意外であり、また滑稽でもあったろうけれども、是があるためにこの種の他力信仰の時代色、もしくは中心とも根源とも名づくべきものが、少しずつ摸索して行かれるのである。

故橋川正君の日本仏教文化史の研究に、常陸鹿島の弥勒の船の踊歌を、このいわゆる弥勒二年の私年号と、関係のある現象だろうと説かれたのは、注意すべき一つの見解であった。後の改作が想像し得られるにかかわらず、今伝わっている謡の辞句も、表現がいかにも素樸であって、室町期の気分が感じられるほかに、一方には寛永の頃、諸国に疫癘の災いがあり、鹿島の神輿を渡してその患いを除かんことを祷った際に、この躍を踊ったのが始めだという言い伝えもあるというから、少なくとも近年の流行でないだけは判る。この私年号の称え始めが、鹿島だという証拠はまだ見当らぬが、常陸一国の文書の中にも二、三の実例はあって、ここが年号使用圏の東の端であり、そのうえに伊勢・春日とも対立するほどの、有力な信仰の中心があったのだから、その想像には若干の根拠なしとしない。

我々の是から資料を捜し求めて、由来を明らかにしてみたいと思うことの一つは、鹿島の事触と呼ばれた下級神人の巡歴である。近頃の記録に出ているのは、すべて願人坊主に近い門付け物貰いの徒であったが、それでもまだ彼らの唱えあるいた歌詞などの中には、比較に値する僅かずつの特徴が伝わっている。そうして鹿島の神威のまったく及ばぬような遠い地方にも分散して、活計のためにかなり自由な宣伝もしていたらしいが、別に本社の公認を受けて、御札配り等をした者も少しはあって、両者の分堺は必ずしも明白でなかった。『常陸国誌』の記すところに依れば、鹿島事触は夙く現われ、すでに寛文十年(一六七〇)という年に、寺社奉行は大宮司則教の申立に基づいて、彼らの業務を祈祷と札配りとに限定し、それも本社の允許を受くることを必要とし、かつ事触の名を改めて、御師と謂うことにしたとある。それにもかかわらず元の名はなお久しく行われていたのだから、法規の守られなかったことも察せられる。伊勢の御師などは最初から、札配りがいわば表の任務で、祈祷はただ取次をするのみだったのに反して、鹿島の御師は事触の名の示すごとく、もとはこの二つのほかに、なお路頭の託宣を公認せられていて、到る処辻々の群衆に対して、次の年の吉凶禍福を、神の言葉として触れあるいたようである。彼らの数がふえ、行動が遠く伸び、本社との聯絡が疎くなれば、弊害の次第に激化するのも当然であるが、それが官権によって制御せられず、実際にまた偏鄙の土地であるだけに、悪いたくらみを働かすほどの誘惑もなく、むしろ適度の慰安と激励とを配布しつつ、過ぎていた期間も相応に久しかった。今ある一見不可解な色々の民間の言い伝えの中には、こういう異常な動揺のために、印象づけられて残ったものがないとは言われず、たとえば弥勒二年というような類のない私年号なども、或いはその一つであったろうとも考えられぬことはない。ただ是と寛永年間の鹿島躍流行との間には、百年以上の経過があり、寛文十年の事触禁止は、それからまた五十年も後であった。中間に幾度かの起伏があったことは考えられるが、それにもせよともかくも弥勒出世の信仰は、世直しの思想と結びついて永く続き、さらにその特色に富みたる行事形態を、物みな変り果てたとみられている、昭和戦後の今日まで、保存していたのである。仮にその背後にさらに悠久の昔の世を、推定し得る望みがまったく無いときまった場合でも、なおこの現象は伝えておく価値がある。しかも筆者はまだ決してその希望を棄ててはいないのである。

鹿島事触の路頭託宣という言葉は、古人のすでに用いているのを珍らしいと思っただけで、新たに私が作り設けたものではない。記録文芸に痕を留めた事例こそは僅かであろうが、この民族の信仰が是によって生育し、繁延し変化し複雑化したことは、中世以後にあってはむしろ普通だったと言い得る。近頃の踊る宗教を見ても察し得られるように、見知らぬ人たちが旅からやって来て、新らしい教えを説こうというのには、踊ることは近路であり、また有効なる方法でもあった。声高な言語は行く人を立ち止らせるが、趣意を汲み取らぬうちに、さっさと行き過ぎる者を制止することができない。これに反して踊には切りがあり、また際限もなくくり返されて、だんだんと印象を成長させる。狂言記などの中には、移るという語を盛んに使っているが、単純な人たちはじっと気を取られて見ているうちに、思わず手ぶりを真似、間拍子に乗って、しまいには我知らず人数に加わってゆくというような習性が空也以前、「八幡種蒔く」よりももっと昔から、すでにこの島国の住民たちの、もっていた長処短処であるように私には考えられる。踊も芸能だから、ひとたび天才がこれに参与するならば、いくらでも美しく花やかに、したがってまた人を引き寄せ得られたはずと、解してすませるのは月並であって、そんな職業ができたのはずっと後の話、最初凡人大衆の群を面白がらせ、是を何でもかでも土地のものとして、守り育てて行こうという気にならせた元の力は別にあり、それは技芸というよりもむしろ宗教的で、ことに外から入って来たものが多かったのではないかと思う。すなわち仲間の大勢とともにみんなのする通りに飛び跳ねまた歌っているということが、まず大きな楽しみであり心強さであった期間が暫らくつづき、それからおもむろに次々の改良と応用とが企てられるようになったものらしい。鹿島事触の足跡は絶えて年久しく、是と弥勒の踊歌との関係は尋ね難いが、少なくともかつて何らかの形をもって、このいわゆる路頭託宣が行われなかったならば、とうてい持ち運び得られまいと思う地域にまで、この一種の歌は分布し、しかも多くは祭礼の日の踊に伴のうている。私は問題がじつは是より外にあるのだけれども、ここを通って進むのが、最も解釈に近づきやすい道のように感じている。

鹿島踊という踊歌が、現在またはごく近い頃まで行われていた地域は、だいたいに東日本に偏している。小寺氏の辞典に拾い上げられた例の中で、一ばん鹿島から遠いのは越後頸城地方の弥勒歌で、是だけは祝宴の席に歌われるとあって、神社の祭礼とは関係がないようだが、歌の章句にはやはり前に掲げた「世の中はまんご末代」があった。それ以外には多摩川上流の小河内村の鹿島踊でも、下総印旛郡の村々に分布するものでも、安房の半島から伊豆、大島さらにその対岸の幾つかの海村に現存するものでも、いずれも一年にただ一度の大祭の日の催しとして、住民総員の熱意を傾ける晴の行事となっていたのは、単なる流行とか好みとかという以上に、何か下に隠れたる共通の理由が、あったことを推測せしめる。

箱根山を西へ越えると、今はまだ一つだけ、遠州島田の大祭に、鹿島踊が出たという話を聴くのみで、それも詳しいことは知っておらぬが、是は自分たちの今までの注意が足りなかったためというのみで、是ほどの東西交通において、大井川が一方の終端ということは多分は有り得まい。そうすると分布はどこまで及んでいるとするか。名がまず消え失せて感覚はなお残り、手振り歌言葉の端々が、古い姿を留めているという例が、是からも少しずつ集まってくるのではないか。私のひそかに興味を寄せているのは、いわゆるみろく船の章句には、明らかに二度以上の改定が行われている。土地々々の空想も参加しているにちがいないが、なお根本には鹿島の神徳を説く点の共通が失われていないのは、単に伝来の経路を明らかにする以上に、或いはまた是をしも収容し得たような、以前の神社信仰の本質を、窺い知らしめる、一つの手がかりになるかもしれない。したがって将来のもっと弘い比較のために、あらかじめやや細密にこれを検討しておく必要がある。

各地の鹿島踊歌のうち、武州小河内のものには紛乱があり、全くちがったコキリコ踊と繋がって、もう意味が取れなくなっている。大島元村の吉谷神社、正月十六日の踊歌というのは、今伝わっている新らしい事触の言葉と近く、よほど遊戯味の多いものになっている。島に事触の渡って行ったことは考えにくいが、或いは別に海上の宣伝方法があったものか、またはこれを招致するに適するような、特殊な信仰の素地があったのか。何かまだ我々の知らない理由が有ったらしく、眼近く相対する伊豆東海岸の各地から、相州足柄下郡の浦々にかけて、祭にこの弥勒歌を踊ったという例が多く、しかも歌の詞は一様に、かえって大島のものよりは古風なのである。

熱海来宮の七月十六日の例祭に、古来行われていた鹿島踊の記録は、かなり精密なものが『民俗芸術』三の八に報告せられている。附近の幾つかの村のも是に準拠したものか、歌の詞などは互いによく似ており、俚謡集に出ている次の安房郡のものも大同小異である。

ちはやふる神々をいさめなれば

みろく踊のめでたし

まことやら熱海の浦に

みろく御舟が着いたとよ

ともへには伊勢と春日の

中は鹿島のおん社 云々

他にもまだ色々の歌はあるが、鹿島踊というからには是が元歌であったろう。この「熱海の浦」の句を、足柄下郡の方では「真鶴みなとに云々」と歌い替えており、安房では本のままに「鹿島の浦に」と歌い上げていた。すなわち『鹿島志』などに出ている「世の中は万劫末代」という初の句を、「まことやら」という想像の語に改めたのみで、だいたいに以前の構造を保存したものが、太平洋岸の是だけ弘い区域に、ついこの頃まで残り伝わっていたのである。

伊勢と春日とを招請した、一種東国風ともいうべき三社信仰は、推理によってでもほぼその成立の年代を明らかにし得られようが、それがはたして私の謂う世直し神の、遠く海上よりこの国土を訪れたもうべしという伝承の、起原を成していたかどうかは、そう簡単にはきめられない。それよりも前に考えてみなければならぬのは弥勒の船、この人間の遁れがたい苦悩と哀愁を、いつかは完全に抜き棄てんがために、下生したもうべしという仏様が、やはり船に乗り水を渡ってこの岸にお着きなされるものと、最初から想像せられていたかどうか。或いは漫々たる大海によって取り囲まれたる島国である故に、ここのみはそう解せずにはおられなかったか、ただしはまた別に元からの是にやや近い言い伝えが、常人の心の底に潜み残っていて、迎えて彼の信仰をこのように育て上げたのではなかったか。それを考えて行くためにも幸いにまだ僅かな資料がある。かつて鹿島の宣教が、今よりもずっと盛んだった時期があるにしても、人間の脚には大よその限りがある。鳥も通わぬとさえ言われていた南の南の島々に、今でも行われているという年々の弥勒踊が、この東国の同名の行事と、幾つかの類似をもっていて、しかも鹿島との因縁が捜し出せないのは大きな意味がある。是ももとより斯くあれかしのわざおぎではあったろうが、その懐かしい幻影の種はどこにあるか。ことにミロクという名の起こりは何に由るか。八重山諸島の節祭りの歌と行事、一方には宮古島の世積み綾船の古伝等に引き比べて、私は今改めてニライという海上の浄土のことを考えてみようとしているのである。

肥前の下五島、昔の世の大値賀島の北部海岸に、三井楽という岬の村が今もある。遠く『万葉集』以来の歌に出ているミミラクの崎と同じだと、今日の人はみな思っている。『万葉集』は巻十六に歌が一首出ていて、そこに「肥前国松浦県美禰良久崎」とあり、また『続日本後紀』の承和四年の記録にも、多分この地のことだろうと思われる松浦郡の旻楽の崎という地名がある。私の想像では、とにかくこの崎は早くから大陸に渡る船が此処まで行き、もしくは向うから還って来た船が茲に船繋りして、風潮の頃合いを待つといった、海上の要衝として注意せられていたのである。

一方にまたミミラクの島という歌は、それからずっと後の幾つかの歌の集に出ていて、その中で一番有名なのは源俊頼の『散木奇謌集』の中の、「尼上うせたまひて後、みみらくの島のことを思ひ出でてよめる」という詞書のある歌であるが、

みみらくの我日本の島ならばけふも御影にあはましものを

と謂うのは、この島に行けば、亡くなった人の顔を見ることができるそうなという言い伝えが、この時代にあったことを暗示している。「我日本の島ならば」とあるのは、すなわち日本でなかった何処かの海に、その伝説の島はあると伝えられたので、下五島北岸の同名の崎は、むしろそれに基づいて後に生まれたものであり、一方の島の名のミミラクは起源がもっと久しく、或いはこの『散木奇謌集』などに出ているように、其処へ行けば死んだ人に逢うことができるというような伝説が、夙くからあったがためではないか。この点が私の新たに心づいたこの問題の出発点なのである。すなわちこういう空想上の名前がもとからあった故に、日本の一番突端の、外国に最も近く、さまざまの人の集まってくる処を、新たにまたミミラクの崎と言ったのではないだろうか、ということを是から考えてみたい。

文献の上から言うと、『万葉集』の巻十六にしても、『続日本後紀』の記事にしても、みな『散木奇謌集』などの時代よりは古い。従って或いは崎の名の方が前にできていて、その珍らしい地名の評判から新たに国の外にそのような奇怪な島、そこに行けば死に別れた親はらからにも逢えるというような、また一つの同名の島を空想し始めたとも、考えられぬことはないようだが、それには或る程度の反証が自分には挙げられる。

単にミミラクの島という名が文献の上に現われないだけで、日本に古くから伝わっている死者の国、それも海の彼方に隔絶して、稀々に生者も往き通うと信じられていた第二の世界が、我々の古典においてはネノクニであり、またはネノカタスクニとも呼ばれており、それとミミラクとの繋りは説明し得られる。故に、それを日本の西の突端、外国に渡る境の地、是非とも船がかりをしなければならぬ御崎の名にしたのにも、埋もれたる意味があるのではないか。たとえ『万葉集』や『続日本後紀』の時代であろうとも、そこにこういう名を付けるためには、何かそれ以前からの伝説がなお民間に残っていることを必要としたのではないか。今までの世の考証家たちは、とかく記録の前後ということに囚われてしまうようだが、我々の忘れ残りは、必ずしも文字や土器石器の間だけに限られてはいない。そこで最初にはまず根の国の問題、是がいかなる変遷を累ねて今日に伝わっているかを考えてみようと思う。

根の国という語は、日本に常世の国という類の文芸語が現われた結果として、次第に記録の上には使われなくなっていて、それを説明する資料は乏しく、従ってすぐれた近代の学者の中にも、びっくりするような解釈の相違があって、今もなお多分に研究の楽しみを残している。たとえば死後の世界を意味するヨミヂまたはヨミノクニという語は、今日も一部にはまだ現存するが、是がはたして漢字通りに光なき地下の国を意味したかどうか、確かな証拠もないのに、『日本紀』にも『古事記』にも、夙くから「黄泉」という隣国の語を用いていて、さもさも人の魂が土の底深く、入って行くもののような印象を与えている。私などの推測では、是はまったくネノクニという我邦固有の大切な言葉に、やや無造作に漢字の「根」の字を当ててしまった結果、夙くこのような誤解を導いたものらしく思われる。それというのも多数帰化人の文化の知識を重用して、国の口語の相応に発育し複雑化して後まで、なお久しい間自分の表記法を設定せず、いわゆる万葉式の不自由きわまる書き方を、最近の候文時代まで、守りつづけていた公けの過失のためであった。もちろん漢字の「根」の字とても、根源とか根本とか、応用の区域は次第に拡張しているが、その起こりはやはり地下に入って行くものにあったらしいに反して、こちらのネ(根)の語の基づくところはどうやら別にあったらしく、しかも世に出て働くために、一生懸命に一字ずつ漢語を学んで行く人々は、そういう根本のちがいまでは経験する機会がない。すなわち上代の人もまた上代なりに、思いちがいをする場合が有り得たのである。久しい年月を重ねるうちには、そういう誤解もまた固定することがある。今日も「地下に感泣す」だの、または「地下の霊もし知るあらば」だのと、平気でいう人もぽつぽつある。人の亡骸を深い穴の底に、ことんと入れてしまう例は幾らもあるが、あれはナキガラであって霊魂ではない上に、そういう葬法もよほど新らしい起原であった。一般には霊のみは自由に清い地に昇って安住し、または余執があればさまよいあるき、或いは愛する者の間に生まれ替ってこようとしてもいた。根が地下のことだというたしかな証拠があるか、または正しい推定であったかは、是からの大きな問題だが、少なくともミイラを作った国の人のような、物質永続の信仰を日本人は持っていなかった。すなわち黄なる泉の流れるという土の底まで、入って行く場合などは有り得なかった。したがってまた我々のいわゆる根の国は、もっと安らかな、この世の人の往ったり来たりまでが、かつては可能と考えられた第二の世界であった。中世の伝説のミミラクの島は、まずこの一点において是と牴触するところがない。

久しく南端の島々に分かれ住んで、互いに異国のような感じを養いつづけていた沖縄諸島の人たちが、近世ようやくにして再会の機会を把えて、言語・信仰その他の生活諸相に、埋もれたる上代の一致を心づくに至ったことは、我々のためにも予期せざる大いなる啓発であり、同時にまた南北太平洋の洪大なる水面に、ぱらぱらと散布している島々の居住者に取っても、測り知られぬほどの大いなる希望の種であった。しかもこの大切なる比較の学問が、僅かにその萌芽を見せた矢先に、今度のような忌わしい事変が出現して、故老は次々と世を去り、遺跡は名ばかりになろうとしているのは、歎いても歎ききれぬほどの情けない転変であった。しかし沖縄諸島だけにはそれでもまだ僅かな近世の文献があって、いささかの昔だけは是からでも尋ねて行かれる。たとえば日本の神代の根の国が、もとは単なる地底の「根」だけでなかったことは、根国・根の島・根どころなどの話からも窺われる。那覇の波の上という丘陵の高みでは、毎年日を定めてこの附近の居留者が、おのおのその故郷の方角に向けて香炉を置き、それぞれの本国に向かって遥拝の式、ここでネグニ拝みという祭が近い頃まで行われていた。ここで根というのは勿論地下ではなく、たとえば日本の前代に大和島根、もしくは富士の高根というネと同じく、またこの島で宗家をモトドコロ或いはネドコロともいったように、いわば出発点とも中心点とも解すべきものであって、次第にその在りかが不確かになったとは言え、是が本来は統一の力でもあったのである。その記憶が島々への分離によって、次第に稀薄になったとは言っても、古い名称のみはなお久しく伝わっていた。島々の上代を詠歎した詞曲の中に、しばしばくりかえされていた神の故郷、ニライもしくはニルヤと呼ぶ海上の霊地の名は、多分は我々の根の国のネと、同じ言葉の次々の変化であろうと思う。

『おもろ草紙』に保存せられた数々の詞曲の中には、さまざまの変化をもって同じ言葉がくり返されて、詳しく分類してみると興味は深いが、だいたいにニライカナイと、ニルヤカナヤとの二つの用法があって、語尾に場所を示すヤを附したかと思われるニルヤの方が、後の変化らしいことは、前に「海神宮考」の中でも説いておいた。少なくとも南の先島地方にはニイラがあって、ヤの語尾を添えたものはなく、北に連なる奄美の島々ではニルヤが多く、その他にまたネリヤがあり、根屋と書いてニーヤと呼ぶものさえあり、多くの昔話の中では竜宮という言葉が、その根屋と交互にさし替えられている。沖縄本島の昔話は散乱してしまったようだが、一般にこの語を祭典を掌る家に専用させたためか、僅かに八月の節祭の行事に、ニライの大主という霊物が、かの島から渡ってくるという年々のわざおぎが残っていたのみで、常の日の用語からはもう消えてしまっているらしいのに反して、宮古・八重山の二島群の方だけは、今なお是が普通語の中に保存せられて、或る程度まではその語原を尋ねて行くことができる。いわゆる三十六島の地積人口は、集算しても内地の一小県に及ばぬのだが、島と島との隔離が大きく、住民の来歴が島ごとに異なるために、相互に比較をして見ると思い当ることが多い。しかも今までは主島の威望が強かったために、各島個々の観測によって、埋もれたる原因を見究めようとする努力が足りなかった。少なくともこの方面には進展の余地がなお多いかと思う。

自分が聴き知った僅かな例の中にも、なお幾つかの暗示がある。ことに八重山の主島などは、宮良当壮君の少年期の記憶が精確で、その資料は利用に値いする。たとえばニーラーコンチェンマは、こちらでケラという虫のことで、カンチャは娘の名、アンマはその敬称であるという。この虫は地底深く住み、井戸を掘るときなどに出て驚くことがある。この名の児童遊戯は浜辺で一人を顔を蔽うてうつむき伏させ、その上からうんと砂をかけておいて、下界のことを尋ね問う遊びだという。すなわちこの島でもまた大和からの影響でなしに、ニーラを土の底という意味に解するようになっているのである。それからこの石垣の島だけではないが、またニーラスクという言葉があって、是も地底の意に解せられているが、まだ一部分その原の心持が残っている。石垣測候所の有名な老学者、岩崎卓爾翁の話に聴いたのは、冬のかかりの或る季節に、たしか東の方から吹いてくる寒い風を、ニーラスクから吹くという言い伝えがあるそうで、是は少なくとも海の彼方のことであった。日本の古語にあるソキヘノキハミ、またはソキヲリトモヨのソキ・ソキヘなどは、底のソコと確かにもと一つであったが、本来は単に遠い距離を意味し、必ずしも足もとの直下とは限らなかったらしい。しかるにもかかわらず本居先生などは、常世のトコヨは底依の義なりと言いつつも、なお一方に根の国底の国のソコの話に引かれて、いよいよ根の国を地底のように考えてしまわれたのである。是について行けぬ人はあの頃からすでに有り、現に平田翁は月の世界が根の国というあの世であるようにも説かれたが、この二つの懸離れた解説は、今もまだいずれとも決定してはおらぬかと思う。そうして気軽なる世間の人々は、ただ何となく前の説に傾こうとして、しかもそうに違いないとまでは信じていない。たよりない話である。

そこで自分は国語の成長、またはその変化を考えている人たちに、いわゆる万葉時代よりもう少し前、我々の言葉が隣国の文字借用から、まだ大きな影響を受けなかった頃の成長ぶりを尋ねてもらいたく、それには遺憾ながらもう何の資料もないと、断わられてしまわぬ用心のために、ほんの少しばかりの手がかりかと思うものを、試みにここに提出しておきたいのである。八重山と宮古と二つの島群のちょうど中間に、多良間と称する珊瑚礁で囲まれた小さな孤島がある。今からもう三十何年の昔、何年か前にこの島から出てきて、東京で教員をしていた佐和田朝学君という人に出逢って、私は一つの問いを掛けてみた。貴君の故郷には、もしやニーラという言葉がありますか。有るならばそれはどういう心持に、使われていますかと聞いてみた。久しい記憶が幸いに誤っておらぬならば、その答えはちょうど此方の期待した通りで、今日の分類で言えば形容詞、しかも語尾の働き言葉を添えずに、ほぼ此方の歌詞などのアハレサやカナシサと近く、ただ感投詞風にニーラと言い切ってしまうものだった。一つの用法は掘井などの水面がむやみに遠く、ただ暗い処でちらちらと光っているのを、是は大へんだ、一ぱい汲み上げるのも容易でないという意味に、このニーラという言葉を発するという話であった。石垣島などのニーラスクを始めとし、北の方の島々のニルヤ・ネリヤの語尾のヤのごときも、是から推して行くと成り立ちがほぼ判ってくる。もしも根の国の根が単に樹木の下部の名だったら、こういう名称は生まれてきそうにもない。是も最初にはやはり遠く遥かなという意味をもち、今ならばネなる国とでもいう感じを、表示しようとした構成であったのかもしれぬ。若い鋭い学者の直感をもって、もう一度とくと考察してもらいたいものである。

それよりも差当っての必要は、ミミラクまたはミーラクがもしもあの世とこの世との境の島であったならば、それがどういう経路を通って、夙く今日の簡単なる根の国型に、落ついてしまったかという問題を解き明らめることである。是には自分はただ上代の末つ方、たとえば山城の京への都遷しが企てられ、これに伴のうての幾つかの政治改革が進みまたは押し返されていた期間に、国の中央の言語のうえにも、是に劣らぬほどの大きな変化が起こったこと、それもただ単なる推移には止まらず、或いはもっと有力なる選択があったのではないかと感ずるのみで、その主力の流れを溯ってみることもまだできないが、とにかくに各地方の言語現象によって、痕跡だけは今でもまだ突き留めて行くことができると思っている。

一つの見かたは古い頃の重要なる単語の、今は語原の尋ね難くなっているものと、一方には全国の端々にまで分布する昔からの地名との間に、何か隠れたる成長過程の類似または併行があったらしいことである。日本は不思議に意味の取りにくい古い地名が多く、これを北隣のアイヌ居住地の、ほとんと片端から命名の動機の明らかなのに対照して、ことに理由を知るに苦しむことは、ずっと以前に神保小虎博士も強く説かれた。それから今日まで、僅かアイヌ語の知識さえ持てば、すぐにそれを持ってきて我々の地名の由来を説こうとする、おかしな流行を持続させてもいるのだが、通例地名などは親から子へ、若い者が年寄から、自然に聴き覚えていつ知ったともなく使うものなのに、それだけをアイヌが教えておいて、すっと引揚げて行ったなどとは、何としても考えられぬ話である。それというのもこの毎日のように入用のあった言葉が、古いものほど意味の把えにくいのが多いためで、しかもその存在が飛び飛びで、遠い端々の一致があるということを知らないからである。肥前値賀の島の美々良久の崎なども正しくその一例であるが、是とよく似た構成をもつものは、『倭名鈔』以前からの諸国の郡郷名に多い。まず東国においては上野の邑楽、常陸の茨城もそれであろうし、西にはまた近江の古き都の信楽の地があり、大和には葛城の山嶺と大きな郡の名がある。山城の相楽郡は後にはサガラカと呼んでいたが、是も当て字を見れば同一の音だったらしい。緩やかに捜してゆけば同じ例は増加し得る。ことに文書には久しく顕れずして、しかも歴史は古いかと思う郷の名に、ラキまたはロキを下にもつものが、九州の端々には多いようで、是と今日の訓詁学者までが、まだ説明に苦しんでいる重要な上代語、たとえばスメロギ・カムロギ・ヒモロギの類と、形のよく似ているのは偶然ではあるまいと、今もまだ楽しい後々の発見が想望し得られるのである。