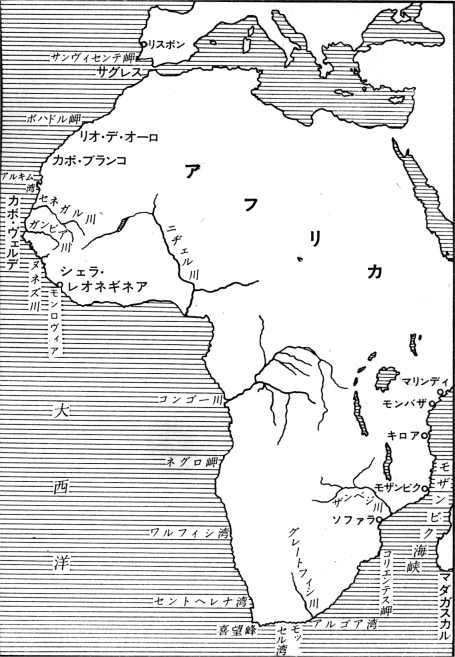

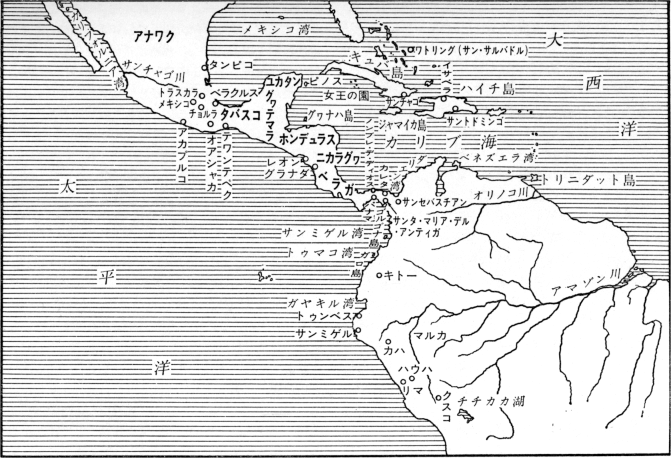

アフリカ周航地図

アフリカ周航地図

鎖国

日本の悲劇

和辻哲郎

|

この書は近世初頭における世界の情勢のなかで日本の状況・境位を考察したものである。著者はその境位の特徴を最も端的に現わすものとして「鎖国」という言葉を選んだが、それはここでは「国を鎖ざす行動」を意味するのであって、「鎖ざされた国の状態」を指すのではない。後者は前者の結果として現われたものであり、また目下のわが国の情勢を考察するに際して参考となるべき多くの問題を含んでいるが、しかしそれはまた別の取扱いを必要とするであろう。

この書の内容をなす個々の事項は、それぞれの専門家によって既に明らかにされていることのみであって、何一つ著者が新しく発見したことはない。しかし、それらの数多くの事項をこの書のような聯関において統一し概観するということは、恐らく初めての試みであると思う。著者は日本倫理思想史を考究するに当ってその種の概観の必要を痛感し、頻りにそういう著述を求めたのであったが、得られなかった。偶々戦時中、東京大学文学部の著者の研究室において、「近世」というものを初めから考えなおして見る研究会を組織し、西洋と東洋とに手を分けて、十人ほどの仲間といろいろとやって見たとき、著者にほぼ見とおしがついて来たのである。その際西洋の側では山中謙二教授、金子武蔵教授、矢嶋羊吉教授、日本の側では古川哲史教授、筧泰彦教授、日本キリシタンについては勝部真長教授から多くの益を得た。爆撃下の東京において、或は家を焼かれ、或は饑に苦しみながら、この探究の灯を細々ととぼし続けたことに対し、右の同僚諸氏に深く感謝の意を表したい。

本書の前篇の資料として著者が使ったのはたかだか Hakluyr Society の叢書位のものであるが、しかし方面違いの著者がこの叢書に親しんだということには、妙な因縁がある。多分昭和十一、二年の頃と思うが、丸善からアコスタの The Natural and Moral History of the Indies を売り込みに来た。Edward Grimston の英訳で一六〇四年の刊本である。当時の相場でたしか百円位であったと思う。しかし一年の図書費が三百円ほどに過ぎない研究室としては、この購入は相当に慎重を要するものであった。またアコスタについて当時何も知らなかった著者は、この書の価値をも判じ兼ねた。そこで著者は一応この書を読んで見たのである。そうして、何の期待も持っていなかっただけに殆んど驚愕に近い感じを受けた。ところで購入のために重複調べをさせて見ると、アコスタの英訳本は既に図書館に備えつけてあった。それがハクルート叢書の復刻本である。ここで著者は初めてハクルート叢書の存在を知り、第一期刊行の百冊のうちだけでも実に多くの興味深いものが揃っているのを見出した。図書館にあるのは大正大震災後英国から寄贈されたもので、百冊のうち四十四、五冊に過ぎなかったが、しかしそれらは皆近世初頭の航海者・探検家の記録であった。アコスタの書で味を覚えた著者は、時折それらをのぞき見るようになったのである。

後篇の資料として使ったのは、主として村上直次郎博士の飜訳にかかるヤソ会士の書簡である。『耶蘇会年報』第一冊(長崎叢書第二

巻大正十五年)『耶蘇会士日本通信』上下二巻(異国叢書昭

和二・三年)『耶蘇会士日本通信豊後篇』上下二巻(続異国叢書

昭和十一年)『耶蘇会の日本年報』第一輯(昭和十

八年)第二輯(昭和十

九年)など、既刊のものが既に七巻に達している。前のハクルート叢書の英訳本に当るものが、ここでは村上博士の和訳本であった。ポルトガル語もスペイン語も読めない著者にとっては、原資料に接近する道はそのほかになかったのである。右のほかにはなお友人故太田正雄君がイタリア語訳本から重訳したフロイスの年報(『日本吉利支丹史鈔』所輯)をも用いた。がこのように原資料に直接触れることの出来ない欠を幾分かでも補うために、日本吉利支丹史に関する諸家の研究をも、右の宣教師の書簡と対照しつつ読んで見た。それによって吉利支丹史研究家のやり方につきいろいろなことを知ることを出来た。それらの研究書のなかで、海老沢有道氏の『切支丹史の研究』(昭和十

七年)及び『切支丹典籍叢考』(昭和十

八年)からは特に多くの益を得た。

著者は前篇及び後篇で扱ったいずれの事項についても「研究」の名に価するほどのことをやったのではない。しかしこれらの事項を互に密接に結びつけ、その統一的な意味を概観する、という仕事は、著者にとっても相当骨が折れたのである。それによって日本のキリシタン史の諸事象や戦国時代乃至安土桃山時代の日本人の精神的状況につき方位づけを与えることが出来れば、日本人及び日本文化の運命に関する反省の上に、幾分役立つことが出来るであろう

太平洋戦争の敗北によって日本民族は実に情ない姿をさらけ出した。この情勢に応じて日本民族の劣等性を力説するというようなことはわたくしの欲するところではない。有限な人間存在にあっては、どれほど優れたものにも欠点や弱所はある。その欠点の指摘は、人々が日本民族の優秀性を空虚な言葉で誇示していた時にこそ最も必要であった。今はむしろ日本民族の優秀な面に対する落ちついた認識を誘い出し、悲境にあるこの民族を少しでも力づけるべき時ではないかと思われる。

しかし人々が否応なしにおのれの欠点や弱所を自覚せしめられている時に、ただその上に罵倒の言葉を投げかけるだけでなく、その欠点や弱所の深刻な反省を試み、何がわれわれに足りないのであるかを精確に把握して置くことは、この欠点を克服するためにも必須の仕事である。その欠点は一口にいえば科学的精神の欠如であろう。合理的な思索を蔑視して偏狭な狂信に動いた人々が、日本民族を現在の悲境に導き入れた。がそういうことの起り得た背後には、直観的な事実にのみ信頼を置き、推理力による把捉を重んじないという民族の性向が控えている。推理力によって確実に認識せられ得ることに対してさえも、やって見なくては解らないと感ずるのがこの民族の癖である。それが浅ましい狂信のはびこる温床であった。またそこから千種万様の欠点が導き出されて来たのである。

ところでこの欠点は、一朝一夕にして成り立ったものではない。近世の初めに新しい科学が発展し始めて以来、欧米人は三百年の歳月を費してこの科学の精神を生活の隅々にまで浸透させて行った。しかるに日本民族は、この発展が始まった途端に国を鎖じ、その後二百五十年の間、国家の権力を以てこの近世の精神の影響を遮断した。これは非常な相違である。この二百五十年の間の科学の発展が世界史の上で未曽有のものであっただけに、この相違もまた深刻だといわなくてはならぬ。それは、この発展の成果を急激に輸入することによって、何とか補いをつけ得るというようなものではなかった。だから最新の科学の成果を利用している人が同時に最も浅ましい狂信者であるというような奇妙な現象さえも起って来たのである。

して見るとこの欠点の把捉には、鎖国が何を意味していたかを十分に理解することが必要である。それは歴史の問題であるが、しかし歴史家はその点を明かに理解させてはくれなかった。歴史家が力を注いだのは、この鎖国の間に日本において創造せられた世にも珍らしい閉鎖的文化を明かにすることである。それはさまざまの美しいものや優れたもの、再びすることの出来ない個性的なものをわれわれに伝えた。それを明かにすることは確かに意義ある仕事である。しかしそれらのものの代償としてわれわれがいかに多くを失ったかということもまたわれわれは承知していなくてはならない。その問題をわれわれはここで取り上げようとするのである。

がその問題に入り込む前に、近世が始まるまでの、従って鎖国というようなことが総じて問題になるまでの、世界の歴史的情勢を概観して置きたいと思う。鎖国が問題になるのは世界的な交通が始まったからであって、一つの世界への動きは既にそこに見られる。鎖国とは一つの世界への動きを拒む態度である。従ってそれが問題になる以前の時代には、世界は多くの世界に分れていた。そうしてそのなかでヨーロッパ的世界が特に進歩しているというわけでもなかった。しかし近世の運動はヨーロッパから、始まったのであるから、先ずそこから始めよう。

ローマ帝国が地中海を環る諸地方を統一して当時のヨーロッパ人にとっての世界帝国となったとき、それはまたこれらの諸地方の一切の古代史の集注するところでもあった。それは地理的にも歴史的にも東と西との総合を意味している。この普遍的な世界において、普遍的な政治や法律や文芸や宗教が形成せられたのである。その普遍性がインド的世界やシナ的世界を含まず、従って真に普遍的となっていなかったとしても、彼らにとっての東方と西方との世界、そこに存するさまざまの民族、に対して普遍であったことは、疑いがない。またそれを通じて把捉せられた普遍性の理念は、その後の分裂的な民族国家や対立的世界に対して、常により高き人倫的段階を指し示すものとして作用することが出来た。

この普遍的な世界の崩壊は二つの方面から起った。一はゲルマン人の侵入であり、他はアラビア人の来征である。

ゲルマン人のローマ帝国への侵透は極めて長期に亘って行われた。初めは傭兵として部分的に入り込み、或は北方の国境地方に於て徐々に侵透しつつあったのであるが、四世紀末の民族大移動につれて旺然とローマ帝国内になだれ込むようになった。その或者は女子供や生活資材を携えた民族の集団がそのまま軍隊として行動したのであって、帝国を征服したというよりもむしろ帝国の版図内に入り込んで宿営したと云う方が当っている。彼らは土地の住民と妥協し、ローマ末期の宿営権に基いて、その土地の三分の一乃至三分の二を所有したのであった。従ってローマ人の権利や制度はその儘に残され、行政もゲルマン人が参加するのみでもとの儘であった。これは同じ土地に二つの生活が並存することを意味する。ゲルマン人は軍人であり、アリウス派であり、おのれの部族法に従っているが、ローマ人は非戦闘員であり、カトリックであり、ローマ法に従っている。かくてゲルマン人は、世界帝国の内部に新しい郷土を獲得したのであって、新しい国家を形成したとは考えていなかった。イタリアからスペインにまで拡がったゴート族やブルゴーニュの地名を残したブルグンド族などがそのよき例である。が他方には原住地を根拠地としてそこから帝国の版図内に植民して行く種族もあった。このやり方では、ローマ人と並存するのではなくして、むしろそれを征服したのである。後のフランスの基礎を置いたフランク族がそうであった。後のイギリスの基礎を置いたアングロ・サクソン族に至っては、ローマの習俗全部を壊滅せしめたと云われている。

こういう二つのやり方でゲルマン人は五世紀から六世紀へかけてローマ帝国の中へ無秩序に入り込んで行った。その間にフン族の王アッチラの来襲とか、ゲルマン傭兵の指揮者オドアケルによる西ローマ帝国の滅亡(476)とか、東ゴート族のテオドリックによるオドアケル討伐とか、ロムバード族のイタリア占領とかの如き事件が起り、ローマ帝国の西欧側は完全に壊滅に帰した。

がゲルマン諸族の侵入はその後もなお数世紀に亘って続いて居り、ローマ帝国の廃墟から西欧の文化世界が明白に形成されるまでには、なお三百年の年月と、そうして他のもう一つの有力な契機、即ちアラビア人の侵入が必要であった。

ローマ帝国の版図を東方・南方・西方に亘ってゲルマン人以上に広く侵蝕したのはアラビア人であるが、この東方からの侵入の起点はモハメッド(570─632)である。彼はセム族に普遍なアラー(Allah, hebr. Elohim)の信仰に新鮮な活気を与え、ユデア教やキリスト教の要素を取り入れて新しい民族宗教を作り上げた。それは一神への絶対服従の態度の故にイスラム(Islam)と呼ばれ、その信者(Moslem)は予言者及びその後継者(Kalif)を首長(Imam)として頂く固い宗教的共同体を形成している。その信仰の情熱は戦闘的な拡大を目ざす態度となって現われ、極めて迅速に西に向ってはローマ帝国、東に向ってはペルシアと戦端を開いた。そうして教祖の死後十年には既に西アジア全体とエジプトとをトリポリタニアまで征服した。アレキサンダー大王の作った『一つの世界』はここに崩壊し、東方と西方とを統一したローマ帝国もその東方を失い去ったのである。

かく急激に成立した宗教的戦闘的な世界帝国は、それが世界的となったまさにその理由によって、種々の変質や反動を閲せざるを得なかった。オマイヤ朝(661─750)はカリフの権威を倒して純粋に世俗的な支配を樹立したもので、国都をもメヂナからダマスクスへ移した。その頃からイスラムの内に持続的な分裂が引き起されたのである。が征服事業は依然として続けられている。東方は中央アジアや北インドまで、西方はアフリカ北岸を海峡まで七世紀の末に進出した。ヨーロッパへの侵入はまず初めにコンスタンチノープルを襲ったのであるが、八世紀の初めには西方スペインに侵入し、西ゴート族を打ち破って(711)半島全部を征服した。更にピレネー山脈を越えて(720)、フランスの中部にまで進出したが、これはフランク人によって撃退された(732)。しかしスペインに於けるイスラムの支配はこの後永い間続くのである。なおこれと並行して地中海の海上権力もまたアラビア人の掌握するところとなった。沿岸の諸地方や島々は彼らに侵略され、占領された。中でも目ぼしいのはシチリアの征服(827)である。こうして『東方』の力は『西方』の世界の心臓部に近く迫って来たのである。

西欧の文化世界の形成のためにアラビア人の侵入が必要であったというのは、この『東方』と『西方』との対立を指すのである。西欧の世界の形成のためにはまさにこの『東方』の圧力が必要であった。ローマ帝国に侵入したゲルマン諸族の間に初めて統一の萌しが見え、初めて国家を強力に形成したのは、前述のアラビア人の侵入を中部フランスに於てカール・マルテルが打ち破った頃からである。が重要なのはただこのような武力的圧迫のみではない。我々は当時のゲルマン諸族が文化的にはなお野蛮と呼ぶべき段階にあったのに対して、スペインに尖端を置くイスラムの文化が遙かに高い段階に達していたことを見のがしてはならぬ。

ゲルマン諸族は十一世紀に至るまでもなお野蛮であったと云われる。彼らはローマ時代の制度文物を荒廃せしめたのみで、おのれ自身は何ら新しいものを作り出し得なかった。従って彼らの侵入以来数世紀間の世界史的な出来事は、実はその侵入に悩みつつあったローマ人の力によるのである。その内特に注目すべきはローマの統一教会の強化発展であろう。元来キリスト教がローマ帝国に於て公認され、次で国教とせられるに至ったのは、ゲルマンの侵入よりあまり古いことではない。帝国の首都を東に移したコンスタンチヌス大帝がその統一の事業のためにキリスト教徒の勢力を利用し、その挙句この教を公の宗教として認許したのは三一三年であって、民族大移動の開始に先だつこと僅か六十年である。この皇帝は自らも信者となったために、在来迫害されて来たキリスト教は反ってローマ旧来の諸教よりも優勢となったが、しかし四世紀はなお異教との対立抗争に充たされている。テオドーシウス大帝がキリスト教以外の宗教を厳禁したのは三九五年であって民族移動開始後既に二十年を経ている。カトリック教会の最大の天才とも云うべきアウグスチヌスは実にこのゲルマン侵入の時期に仕事をしたのであった。彼の有名な回心は三八六年のことであり、彼の名著『神国論』は、四一〇年のアラリックのローマ劫略によって全帝国が狼狽し湧き返っているさ中に、この帝国と教会との危機を救うべく、四一三年から書き始められたのである。その直接の意図は帝国の危機をキリスト教の責に帰しようとする保守的なローマ人異教徒に対して駁撃を加えるにあったが、しかし彼の預言者的眼光は、ローマ帝国の崩壊と、かかる現世的流転を超越せる永遠なる神の国の姿とを洞見し、来るべき時代を予示している。即ち彼に於て帝国内の異教徒との戦が外より侵入し来るゲルマンの異教徒との戦と接続しているのである。『神の国』の著述は十五年の年月を要し四二七年に完成したのであるが、その後三年を経ずしてヴァンダル族は北アフリカの彼の町ヒッポへも押し寄せて来た。彼は敵軍重囲の内に四三〇年に死んだのである。がかく異教徒と戦うことは教会をますます強靱ならしめ、西ローマ帝国が亡んだ(476)後に反って精神的な世界帝国の理念を育成している。特にフランク族の王クローヴィスの改宗はこの傾向に拍車をかけた。元来ローマの司教は諸地方の司教と同じく papa と呼ばれ、それが帝国の首府に位置するという以外に特別の優位を持たなかったのであるが、その papa の尊称や使徒の座の資格を独占して『法王』或は『教皇』と訳さるる如き意義を帯びしむるに至ったのは、むしろこの時代以後のことなのである。それはローマ文明の荒廃と反比例して高まって行った。六世紀に於て学芸の伝統を保持していたのは、現世的に無力となり終った知識人の隠遁所としてその頃始められた修道院のみであったが、そこから出た教皇グレゴリウス一世(590─604)は、アングロ・サクソンの教化に成功したのを初めとして多くのゲルマン諸族をカトリック教会の中に取り入れ、ローマの司教を最高の司教として仰ぐに至らしめたと云われる。キリスト教が真に深くゲルマン諸族の中に根を下したのはなお三百年も後のことであるが、しかしゲルマン人の武力が現実を支配している西欧の世界に於て、文化的に着々とその発展を見せたものは、ローマの教会の他にないのである。

ところでこの教会の異教徒教化事業の最中に、西は北アフリカからスペインにまでも及ぶもとの帝国領が悉くモスレムによって征服され、そこに西欧に先んじて文化の華が開き始めた。ダマスクスのオマイヤ朝からバグダードのアッバス朝に代った頃がその始まりである。元来イスラムは東方のローマ属州を占領すると共にそこに残存したギリシア文化を熱心に吸収した。キリスト教によって殆んど窒息せしめられていたシリア地方のギリシア精神の如きも、イスラムによって解放され、力強く生き始めた。またイランやインドの文化圏も四方と密接に結びついて来た。九世紀に至ってイスラムの帝国が分裂したことも文化の華のためには好都合であった。というのは多くの主要都市が学芸や学校や図書館や天文台を守り育てる場所となったからである。先ずバグダードとバスラには最初の大学が出来た。東部イランでもニシャプール、メルヴ、バルク、ボハラ、サマルカンド、ガスナ、などが栄えた。その他イスパハン、ダマスクス、ハレブ、カイロなど。こういう広汎な文化交流を背景として、十世紀から十二世紀の頃にスペインではコルドバ、セビリャ、グラナダが、シチリアではパレルモが、文化の絶頂に達した。スペインには十七の大学があったと云われる。

こういう情勢の下に西欧より一歩先んじて発展したアラビアの哲学は、主としてアリストテレースに基き、また新プラトーン派を通じてプラトーンの影響をも受けていた。アラビア哲学の創始者として端的に『哲学者』と呼ばれていたアル・キンディは、数学者、医学者、天文学者でもあったが、八世紀の末にバスラで生れ、八七三年頃バグダードで死んだ。合理主義者であり自由思想家であったが故に多くの迫害を受けたと云われているが、アリストテレースの『オルガノン』の註釈を初め三十四種に上る哲学上の著述はあまり残って居らない。次で現われたファラビは九世紀の後半にトルキスタンのファラブで生れ、早くよりバグダードに来てアラビア語とギリシア哲学を学び、やがて自ら講義するに至った。歿したのは九五〇年ダマスクスに於てである。彼の著書は百種以上に上り大部分は失われたが、幸に『オルガノン』の註釈は残っている。彼の功績は、ギリシア哲学、特に論理学の理解に初めて深く突き入ったことであると云われる。がその解釈には新プラトーン派の影響がある。あらゆる後代の学者は、キリスト教のアリストテレース主義者さえも彼に基いている。この師のあとを歩いたのがイスパハンで医学と哲学とを教えたアヴィチェンナ(980─1037)である。彼はファラビの立場から出発しつつアリストテレースの教説に還って行った。個性化の原理である質料は、神からの流出でなく、それ自身永遠でありあらゆる可能性を包蔵する。この考を彼は貫徹しようと努めた。論理学・形而上学等の彼の著書は大部分既に十二世紀にラテン語に飜訳されている。こういう飜訳がなされるのはスペインに於ても既に哲学が盛行していたことを示すものであるが、この地で最初に現われたアラビア哲学者はアヴェンパチェ(1138歿)で、医学・数学・天文学等にも通じアリストテレースの註釈を書いた。その自由思想の故に迫害を受けたと云われるが、彼の立場は本能から神の理性的認識に至るまでの精神の発展を説くにあった。やや遅れて現われたイブン・トファイル(1185歿)も同じく医学者・数学者を兼ねた哲学者であって、同様に人間精神が、超自然的啓示によらず全然自然的に発展して自然及び神の認識に達する段階を説いた。その同時代の後輩としてかの有名なコルドバのアヴェロエス(1126─1198)が現われたのである。彼はアリストテレースを尊信すること厚く、人間に於ける完成の絶頂、我々が一般に知り得ることを我々に知らしむべく神の与えた人、と讃めたたえた。だから彼の仕事の中心もまたアリストテレースの註釈であって、その大部分はラテン訳によってのみ知られている。彼はアヴィチェンナの質料重視の立場を更に押し進め、形相は萌芽的に質料の中にあってより高き形相の影響の下に展開せしめられるのであると説く。また彼は理性の受動的側面を認めるアリストテレースの説に対して普遍的理性の両面即ち能動的理性と質料的理性とを説き、質料的理性といえども受動的ならざることを力説した。彼が汎神論的であると云われるのは、この普遍的能動的な理性が個々人に分れてその生存中の精神となり、死後はその本来の普遍性に帰るが故に、個人的霊魂の不滅は問題とならないと説いたためである。

これらのアラビア哲学は西欧中世の哲学に甚大なる影響を与え、スコラ哲学の隆盛を将来した。それはアヴィチェンナ及びアヴェロエスの著書とトマス・アクィナスとの密接な聯関によっても察せられるであろう。がこの点は後に問題とする。

哲学のみならず、数学・物理学・化学・医学・地理学・天文学の如き諸科学、及び歴史学・言語学等も、九世紀以来熱心に追究せられている。数学はギリシアの伝統に従って哲学の一部分として取扱われたが、現在のアラビア数字や代数学などはアラビア人が西欧に伝えたものである。地理学はイスラムの版図の広さや交易の隆盛に伴って中世の如何なる民族よりも進んでいた。歴史学に於ても十世紀以来すでに普遍史が書かれている。

その他なお我々は文芸美術の方面に於ても、また農工商の方面に於ても、多くの優秀な特徴を考えることが出来る。それらのすべてに於てアラビア人は、ギリシア人には及ばなかったとしても、同時代の西欧諸民族よりは遙かに優れていたのである。特に商業はその得意とするところであった。彼らは航海の力によってインド洋と地中海とを独占的に支配し、東西を結ぶ陸海の貿易路を悉くその手中におさめていたが故に、リスボンよりインドやシナに至る広汎な領域に於て諸民族の間の貿易を独占し、巨大な富を集めていたのである。

この絢爛たる『東方』の文化に対してゲルマン諸族の『西方』の文化はどうであったろうか。ローマの教会が世界帝国の理念を宗教的に継承し、西欧を精神的に統一し始めたことは既に説いたが、それはアラビア人が哲学を作り始めた八・九世紀の頃に於てもなおゲルマン人の心を十分に支配してはいなかった。八世紀初めのアングロ・サクソンの叙事伝『ベオヴルフ』や、サクソンの『ヘリアント』の如き九世紀の古ドイツ文芸などは、未だ全然異教的精神に充たされている。教会のドグマにはゲルマン人の歯が立たなかったのである。この間、イギリスのスコトゥス・エリゲナ(877歿)の如き西欧最初の独立的な思想家を出すには出したが、そういう学者はその時代には理解されず、教会から排斥された。

しかし十世紀の初めになると、ゲルマン人も漸くキリスト教を理解し始めたらしい。それは修道院の改革運動や神秘説の勃興となって現われた。がそれはファラビがバグダードで論理学の講義をしていた頃なのである。やがて十一世紀になるとパリに最初の大学が出来た。これが模範となって十二世紀以後には西欧の所々に大学が作られ始める。初めはギルド的な教師の団体として、やがては公の権力による設備として。それはアヴィチェンナが東方に現われ、スペインに於てアリストテレースが講義せられている頃なのである。西欧に於てはカンターベリーのアンセルムス(1033─1109)がスコラ哲学を始めるに至った。がかくキリスト教が理解せられ始めると共に世界史上の最も注目すべき事件の一つである十字軍(1095以後)が惹き起された。西欧の文化世界の形成とこの十字軍とはひき離して考えることが出来ない。そうしてこの十字軍こそ『東方』と『西方』との対立を露骨に具体化したものなのである。

この現象の理解のためには、ゲルマン諸族の本来の生活要素たる『戦闘的なるもの』が、ローマの教会の教化のもとにどうなって行ったかを見ることが必要である。ゲルマン人にはもと一つの平等な身分、即ち自由な、防衛的な、農民があった。(十二世紀に至っても北方の国々はそうであった。)然るにローマ帝国への侵入の時代に王や有力な首領やその従臣(vassal)などが出現し、やがて非戦闘的になった農民大衆と、王侯に奉仕する戦士とが分離するに至った。それに加えて十世紀頃から主君が手下の戦士と共に城(Burg)の中に住むようになる。また小さい領地が世襲になって小さい従臣たちが経済的にも社会的にも浮び上ってくる。更に数多くの自由なき家人の俸禄としての領地も真の領地の如く取扱われるようになる。これらの事情から素姓の別は稀薄となり、騎馬の武術という共通の生活が表へ出て来た。かくて自由を持たなかった従卒や家人は自由なる農民の上に出で、公侯や騎士の貴族階級に近づき、反対に、騎馬の勤めをせず代りに税を払っていた自由なる農民は隷属の地位に落ちた。この身分の対立は氏族の対立を押しのけてしまう。騎士は農民を軽蔑し憎んでいる。軍隊はただ騎馬の軍隊である。かくして封建制度は、暴力的な、また冒険的な、職業戦士階級を産み出したのであった。

このような封建制度が形成せられて行く丁度その時期に、右の如き戦士たちはローマの教会に指導されつつ、スペインに侵入したアラビア人と対抗したのであった。スペインは絢爛たる東方文化の西方への尖端である。この地に於けるアラビア人は最初土地の住民に対して極めて寛大で、財産にも言語にも宗教にも手を触れなかった。下層階級はアラビア人の支配によって反って安楽となった。上層のものも多くイスラムに帰依したが、改宗しないキリスト信者と雖、ただ税を払うだけで、信仰や法律上の権利はもとのままであった。そういう状態であるから、東方で倒されたオマイヤ朝の苗裔が逃げて来た時、民衆は歓呼を以てこれを迎えた。この王のもとにコルドバを首都として建てられた(755)国は、学芸を奨励し、農工商の平和な発展を保護したが故に、着々として文化がすすみ、十世紀にはその絶頂に達した。今や数々の繁華な都市がこの国土を飾り、モハメダン支配下のスペイン全体で人口は二千五百万に達したろうと云われる。中でもコルドバは人口五十万、戸数十一万三千、三千のモスクや華麗な宮殿があった。がグラナダ、セビリャ、トレドなどもそれに比肩し得る町々である。それらを初め地方の諸都市に大学・図書館・アカデミーなどが営まれたのであった。この文化燦然たるサラセン王国に対して西欧を護るゲルマン族は、最初のサラセン侵入をスペインの北岸地帯で漸く喰いとめた西ゴート族のアストゥリアスのほかは、主としてピレネー山脈の麓に小さいキリスト教国を建てた。ナバルレ、アラゴン、カタロニアなどがそれである。アラビア人の寛容な政策に化せられて、最初の間は宗教的対立はさほど強烈でなく、キリスト信者たる王がサラセン女を母とし、キリスト信者たる公侯の娘がサラセン人の妻となっている如き例も少くない。カリフの部下にキリスト信者があった如く、キリスト教の王の下にモハメダンが仕えていた。民衆も十字架と半月との戦には冷淡であった。むしろ征服された領土の回復のための戦、その戦を通じての封建制度の発展の方が主要事に見える。ゲルマン族の戦士たちは、その力と勇気とを奮って、おのれよりも文化の優れたる民族の手からおのれの祖先の地を取り返そうとしたのである。かくして十世紀から十一世紀へかけてアストゥリアスはスペインの中部にまで進出し、カスティレと呼ばれるに至った。十一世紀の中頃には既にカスティレ王がスペイン皇帝と称するに至っている。

ローマの教会はこの戦を常に信仰の戦として把捉せしめようと努めている。その努力が効を奏し、『東方』との戦を十字軍として実現するに至ったのは十一世紀末であるが、それと共に十二世紀に於てはサラセン人の側にも狂信的な信仰防禦の傾向が加わり、スペインはその烈しい戦場となった。西欧中世の騎士道はこの十字軍の精神に於て満開するに至るのであるが、その最初の形成はアラビア人との接触によると見られる。騎士道の発祥の地は南フランスであるが、その本源はペルシアであると云われている。騎士的な風習、騎士的な闘い方、封建的な騎士制度、それらはペルシアに起りアラビア人によって西欧に伝えられたのである。ゲルマン人の主従関係に本来伴っているのは、男の間の信義、武功手柄、という如き理想であったが、騎士道としてはそれ以外に信仰の防衛、弱者の保護、婦女尊崇などの義務が加わって来た。スペインの騎士は今やその尖端に立っている。国民的矜持・狂信・騎士的感覚、それがカスティレ風の特質である。これは数世紀の後にスペイン人とポルトガル人(これは十二世紀にカスティレから独立した)とが西欧人の世界進出の尖端に立つことと密接に関係のあることなのである。

以上によって明かなように、ゲルマン諸族に於ける戦闘的性格が騎士の姿を取って現われたことは、教会の教化によるのではない。がかくして現われた騎士は信仰の守護者として教会のための戦士となっていた。それを示すのが十字軍である。スペインの騎士が長期に亘って体験したことを、十字軍は西欧全体に押しひろめた。がそれは、スペインの騎士がイスラムに征服された国土を奪還しようとして戦った如く、イスラムに征服せられたローマ帝国の版図を奪回しようとして企てられたのではない。スペインの騎士が後に自らをキリスト教の守護者として感じ始めた如く西欧の諸王が『キリスト教を奉ぜる王』として、教皇の指導のもとに、聖墓奪還を目ざして軍を起した、それが十字軍なのである。それは全く不思議な現象であった。サラセン人やビザンツ人の眼から見ればなお野蛮人に過ぎないヨーロッパ人が、単純に宗教的な情熱から、一切の街道を充ち塞ぐほどに群をなして遙々と東方の世界へ押し寄せて行く。中には婦人子供をさえも伴っている。この狂信と献身との不思議な結合によって、一時はエルサレムが征服され、そこに王国が建設せられた。しかしやがてイスラムの国に於てトルコのセルヂュック族が国内の統一を強化し始めると共に、十字軍士の建てた国も危くなり、第二第三と起された十字軍も効を奏せず、パレスチナは再び失われた。その回復のために更に二度三度と遠征が企てられる。かくて十字軍の騒ぎは前後百六十年に亘ったが、結局その目的を達し得なかった。

しかし十字軍が西欧の形成に対して担っている意義は甚大である。それは西欧が一つの統一的な世界であるという自覚をはっきりとヨーロッパ人に植えつけた。この自覚はまた『東方』がおのれに対立する世界、おのれの外なる世界であるとの自覚であり、そこから東方に対する永続的な衝動が生れてくる。この自覚と共にまた教皇の権威は皇帝の上に出で、西欧キリスト教的世界に君臨するに至った。ここにローマ帝国と異った独自の西欧帝国が明白に仕上げられたのである。

西欧中世文化の絶頂は十二・三世紀の頃であるが、それは丁度十字軍の時期にほかならぬのである。騎士道が完成されたのもこの時期であり、しかも特徴的現象として、パレスチナやスペインの如き東方との闘争の前線に於て、騎士団が形成された。これは騎士を僧団的に組織したものであって、戦闘的ゲルマン的なるものと宗教的謙抑的なるものとの結合だと云ってよい。かかる騎士団は、やがて西欧全体に拡がり、夥しい財産の寄附を受けた。それによっても知られるように、騎士道は西欧全体に通用する国際的なものである。この騎士道の文芸的表現もまたこの時期に起った。アラビアの吟唱詩人の影響の下にまず南フランスから『トゥルーバドゥル』が起ってくる。同じくプロヴァンスの抒情詩も、迅速にスペインやイタリアにひろまり、北フランスやドイツの抒情詩の模範となった。北フランスでは、聖盃伝説と結びついたアーサ王の円卓騎士の物語や、サラセンとの戦を背景とするローランの物語などの英雄叙事詩が作られた。これらには十字軍的な観念が強く現われていると云ってよい。

学問に於てもそうである。教会の哲学を完成し、カトリックの模範的哲学者として尊崇せられているトマス・アクィナス(1227─1274)に於て、我々は烈しい十字軍的態度を見出すことが出来る。元来トマスはアリストテレースの開展の思想を取って教会の哲学を組織したのであるが、そのアリストテレースの大きい著作は十二世紀に至るまで西欧に知られていなかったのである。それがスペインに於てアラビア語からラテン語に重訳せられ、アヴェロエスの註釈のラテン訳と共に西欧に紹介せられたのは、十二世紀の末の頃である。十三世紀にはこれに基いてアリストテレースを解釈する一つの学派が成立した。その特徴は個人的な霊魂の不死を認めず、普遍的理性に於て不滅であるとした点にある。教会は最初アリストテレースの研究を喜ばず、それを禁止すること三度以上に及んだのであるが、やがてアリストテレースの体系が教会の信条と結合され得ることを見出し、その摂取を企てるに至った。この大勢の下にトマスはアリストテレースの研究に入ったのであるから、アラビア学者からの影響は避けるわけには行かなかった。彼の師アルベルトゥス・マグヌス(1193 or 1208─1280)はアヴィチェンナのアリストテレース解釈の方法を学び、アリストテレースの著述を解り易く云い換えようと努めたが、しかしトマスはアヴェロエスの方法を学び、アリストテレースの言葉の意味を出来るだけ忠実に再現してその思想内容を把捉しようと努めたと云われる。これには異論もあり、トマスの方法は聖書解釈の方から来たと論ぜられているが、併しトマスのアリストテレース研究も最初アラビア哲学者の労作に基いたこと疑いないのである。然るにトマスのアリストテレース註釈の仕事の特徴はアヴェロエスに対する攻撃にある。彼はアヴェロエスを以てアリストテレースの真意に反し真意を誤るものとした。従ってアリストテレース哲学からアヴェロエス的解釈の殻を取り去ることが彼のアリストテレース註釈の主要任務とさえなった。アヴェロエスに対する烈しい攻撃が最初に現われてくるのは、Summa contra Gentiles であるが、これはスペインのアラビア人やユデア人の間に伝道するドミニカンのために論難攻撃の教科書として書かれたものである。丁度この書の著述の頃にトマスはギリシア原典からのラテン訳にもとづいて独立にアリストテレース研究を始めていた。アヴェロエスのアリストテレース解釈が誤謬であることを彼は右の根拠から指摘したのである。更に晩年トマスが再度パリの教職に就いたとき、大学のアヴェロエス派と対立することによって一層アヴェロエス攻撃の熱が高まった。当時の著 De unitate intellectus contra Averroistas(1270)は、アヴェロイズムに対して教会の教理を守ろうとすると共に、またアヴェロエス派的解釈によって危険思想家にされ兼ねないアリストテレースの真実の姿を守ろうとしている。このように最大のスコラ哲学者のアリストテレース解釈はアヴェロエスに対する戦という旗の下になされた。そうしてアヴェロイズムに対する学問的征服が聖トマスの功業の一つであった。ここに我々は、異教徒アリストテレースを教会の哲学者とイスラムの哲学者とが奪い合っている、という事実に面接するのである。それは古代の世界帝国の遺産を『東方』の手から『西方』が奪い返そうとする運動にほかならない。即ち十字軍と同じ動機が精神的世界にも現われているのである。

かくの如く十字軍的観念によって教会の指導の下に西欧が一つの統一的世界として自覚されたということの最も巨大な記念碑はダンテ(1265─1321)の神曲であると云ってよい。元来この種の世界的古典は、ホメーロスやシェークスピアやゲーテなどの作品に於ても同様であるが、それの作られた時代と社会とが相続して持っている世界の文化の綜合を表現したものである。神曲もまたギリシア・ローマの古代の文化、及び『東方』の文化を、中世の西欧、特にイタリアの文化の中に渾融し、それを教会の精神に於て極めて独特な仕方で統一している。この作品の輪郭をなす地獄界、浄罪界、天堂界の幻想の中にペルシアあたりの幻想が力強く流れ込んでいること、従って仏教に流れ込んだ地獄極楽の幻想と源泉を同じくするらしいことは、それ自身極めて興味ある研究問題であるが、この輪郭の中にはめ込まれた豊富な世界史的内容が教会の立場から価値づけられて地獄の底から九天の高所に至るまでの実に顕著な高下の差別の中に配列せられているのを見る時、我々はこの詩の幽幻な美しさにも拘らずなお十字軍的な烈しい精神を感ぜざるを得ない。神曲の神学的構成の基礎にトマス・アクィナスの体系、特に Summa contra Gentiles が用いられているのも故なきことでない。もとよりトマスは中世最大の哲学者に相違ないが、しかし彼がその師アルベルトゥス・マグヌスなどと共に高く天堂の第五天(火星天)に栄光に充たされて位しているのに対し、ソークラテースやプラトーンやアヴィチェンナやアヴェロエスが低く地獄に落されていることは、何としても偏狭の見と云わざるを得ない。同様にイェルサレムの大虐殺や南フランス全体の大劫掠を伴った十字軍の戦士たちが、トマスよりも更に高く第七天に於て燦然たる光となって輝いているに対し、東方を一つの統一的世界に形成する力の源となったモハメッドが、地獄の奥底たる第九圏に間近いところで、人類の間に分裂や殺し合いをひろめた罰として、頬から口まで切り裂かれ、腸や心臓を露出して苦しんでいることも、あまりに党派的な見方と評せざるを得ない。このような評価の体系は、少くとも西洋の古代に関しては、ルネサンスに至って全然覆えされたのである。

十字軍の影響としてはなお他に都市の勃興、市民階級の形成をあげて置かなくてはならぬ。既に十世紀頃より純粋の農民的自然経済は崩れ始め、手工業と商業とが再び栄えようとしている。経済的意味に於ける都市生活は、ローマ時代の都市が僅かに名残りを留めていた南方に於て、十世紀の頃に始まり、次で十一世紀には北方にもひろまった。そこでは都市の住民──商人、手工業者、召使、家来などが結合して市民共同体をつくり、自治権を獲得した。それは司法、警察などの組織から防衛隊の結成にまで及んでいる。こういう自治的な都市が教会や封建君主の権力と戦って漸次自由都市としての存立を獲得して行ったのが丁度十字軍の時期なのである。十字軍による輸送や交通や貿易の活溌化は必然に都市の活動を刺戟し、急激にそれらを発達させた。特にイタリアの諸都市が顕著であった。ヴェネチア、アマルフィ、ナポリなどは既に九世紀の頃から海に進出してアラビア人に対抗していたが、十一世紀にはそれをイタリアの島々から駆逐した。これは東方への反撃の先駆と云ってよい。十二世紀にはピサやジェノヴァが進出して東方との貿易に加わった。こういう海上の勢力が十字軍と結びついて急激な海運都市の勃興となったのである。フィレンツェ、ミラノなどは海に沿っていないが、しかしその興隆は貿易に基いている。イタリア以外ではマルセーユ、バルセロナなどが海運都市として興ったが、十三世紀に至るとブルージュ、ガンなどを初めとしてライン河畔やダニューブ上流、北海・バルト海沿岸などに多数の都市が出現する。そういう都市の隆盛と同時に市民共同体の内部には種々の職業団体(ギルドやツンフト)が発達し、外部には都市同盟が盛んになる。やがて十四・五世紀に於ては、かかる都市の内部に於ける民主主義運動や外部に於ける国際関係からして近代国家に関するさまざまの思索が現われてくるのである。かく見れば十字軍の刺戟によって起った都市こそ、西欧を近代化する母胎であったということが出来る。その母胎の近代初頭十五世紀に於ける情勢は、パリ、ナポリ、パレルモ、ヴェネチアのみが人口十万以上、ローマ、フィレンツェ、ジェノヴァ、ブルージュ、ガン、アントワープなどが五万乃至十万、リュベック、ケルンが五万、ロンドンが三万五千、ニュルンベルクが三万であった。

以上の如く『東方』との対立に於て出来上った西欧の統一的世界は、この対立によって形成を促進されたというまさにその理由によって、また崩壊に面しなくてはならなかった。十字軍は前にもいった如くゲルマン諸族の戦闘的性格が教会の理念を通じて表現せられたものであるが、それによって教会の統治が強化されると共にまた戦闘的性格そのものも醇化した形に展開せざるを得なかった。それは世俗的な国家生活の発展や自由な人間生活の形成に於ける無限追求の精神である。教会的統一の形成のために必要であった精神的閉鎖性は、今やこの無限追求の精神にとっての束縛となり、それを破る努力を呼び醒してくる。一切の自由な思索を禁圧し、理性を牢屋に閉じ込めていた教義の支配は、今や揺り動かされねばならぬ。この支配の下に固定させられていた社会組織や、情意の自然的な活動を抑圧されていた個人の生活は、今や解き放されなくてはならぬ。かくて西欧の統一的世界を打ち破り、人間性を解放しようとする運動が、ルネサンスとして爆発し、近代ヨーロッパを産み出してくるのである。

この運動は十四世紀の初頭に先ず教皇権の王権に対する敗北となって現われた。十字軍の経験から最初に中央集権策によって国家を強化しようとし始めたフランスの国王が、教皇を制御するに成功し、更にそれをアヴィニヨンに移したのである。教皇が西欧に君臨するという権威はここで倒れた。西欧が一つの統一体であることはここに終りを告げ、それに代って民族的統一が現われ出ようとする。しかしそれは一朝一夕に近代国家にまで発展したのではない。対外的には国と国との間の戦争が頻々として起り、内部に於ては僧侶と貴族と都市との間の激しい闘争がくり返され、それを通じて漸く近代国家が形成されるのである。

この道程に於てイギリスの憲法マグナ・カルタの制定は劃期的なものであるが、しかしこの制定によって直ちに国内の混乱が止んだのではない。議会制度は未だ国内の秩序を維持する力を持たなかった。教皇権と共に中世を標徴する騎士の階級は、今や崩壊の時期に瀕して、その最も悪い面を示し始めた。それはヨーロッパ全体に亘っての現象である。騎士は恣にその城壁から出て通りすがりの旅人を掠奪する。城郭にたてこもる貴族は何人の統制にも服しようとしない。こういう混乱のなかでわずかに秩序を保ち得たのが、新興の勢力としての都市であった。それは団結によって市民の生活を護り、秩序によって暴力に対抗し、そこから近代ヨーロッパを産み出して行ったのである。

この形勢に於て先駆的役割をつとめたのがイタリアであった。十字軍の影響の下に急激に勃興した諸都市は、それぞれ独立の自治組織を形成したが、今や皇帝権も教皇権も崩壊し去るに及んで、国家としての態度を整えて来たのである。中でも強力なのは、ヴェネチア、フィレンツェ、ミラノ、ローマ、ナポリの五国であった。中世の標徴たる騎士はここでは早くより消滅し、それに代るものとして傭兵とその首領(Condottiere)があるのみであった。それは社会に於ける一定の身分ではなく、報酬に応じてどの国家のためにも戦争に従事する一種の企業家である。国家はここでは身分の差別の殆どない市民によって構成され、多くは共和制を取った。勿論そこには市民共同体全体を包む純政治的な組合組織を形成したフィレンツェの如きもあれば、確乎たる貴族政治を樹立したヴェネチア共和国の如きもある。がいずれも近代国家の風貌を供えていることは否定出来ない。この中にあって国家の問題を深く考えたフィレンツェのマキアヴェリが、その後のヨーロッパ近代国家に対してさまざまの示唆を与え得たのは故なきことでない。

しかし狭いイタリアの中に数多くの小国家が並立して相争い、また絶え間なくスペインやフランスからの侵入を受ける情勢にあっては、国民的国家としての近代国家はここに見出すことが出来ない。それはイタリアの民族全体にとっては分裂・争闘・残虐・不安に充ちた生活であった。しかもその中からイタリア人は、ギリシア盛時にも比肩すべき華々しいルネサンスの文化を作り出したのである。この視点から見れば、争闘と残虐に充ちたその生活は、人間性解放の一つの現われと解せられるでもあろう。チェーザレ・ボルヂアに於て最も強健な超人的性格を見出そうとする如き見方は、まさにその代表的なものである。十字軍を背景として産み出されたイタリア諸都市の文化は、文弱なものではあり得なかった。地獄の苛責を以て人を嚇かそうとする教会の権威を大胆にはねのけ、ただ異教的な古代の文化にのみ親縁を感じつつ、しかもその古代人以上に人間的な美を結晶させようとしたルネサンスの芸術家は、すべて強剛な豪胆な個性の持主であった。イタリアのルネサンスの偉大さはこの『強さ』に基くところ少くないのである。

イタリアのルネサンスの本質的な特徴は、個人の発展、古代の復活及び世界と人間の発見において認められている。中世人が外界をただ教会の教に従って空想的にのみ理解し、自己をただ何らか全体的なものの一分子としてのみ感じたのに反し、ルネサンスのイタリア人は外界を客観的に直視し、自己を独立の個人として自覚し始めた。十三世紀が終ると共に突如としてイタリアには個性的人物が簇出し始める。既にダンテがそうであるが、都市国家の政権を握るデスポットや軍隊を率いるコンドチェーレの如き著名な人物のみならず、一介の市民にさえもこの傾向が見られる。これは云わば中世人に対する『神』の代りに『自然』を置きかえた態度なのであるが、ここにこそ近代ヨーロッパ文化の出発点があるのである。しかし、外界を客観的に眺めたからと云って直ちに自然的精神的世界の認識に徹し得るものではない。ここに指導者として入り込んでくるのが古代である。そこには神話伝説の代りに厳密な学問があり、教の代りに無限追求の精神がある。叙事詩や歴史は朗らかで自然的な人間の生活を鮮やかに示してくれる。それによって育成されたイタリアの精神は、やがて外的世界の発見に向い、中世の閉鎖的な眼界を打ち破ろうとするのである。既に十字軍の遠征はヨーロッパ人に遠い国々への衝動を植えつけたのであるが、その衝動が最初に知識欲と結びついて冒険的な旅行に出で立たせたのは、イタリアに於てであった。それはイタリア人が地中海の航海と貿易とに早くより乗り出し、東方の国々に馴染んでいたせいでもあるであろう。既に十三世紀の末にマルコ・ポーロ(1254─1324)はシナまで旅行した。その後発見のために海外へ乗り出して行ったイタリア人は枚挙に遑がないと云われる。彼らは皆先駆者の思想や意志を継承し、それに基いておのれの計画を立てたのである。そういう中から遂にコロンブスを出すに至ったのは決して偶然でない。

この発見の精神はまた近代の自然科学を出発させた。既に北方に於ても十三世紀にアルベルトゥス・マグヌスは物理学・化学・植物学等についてのかなりの知識を示して居り、またイギリスのローヂァ・ベーコン(ca. 1214─ca. 1294)はアラビアの自然科学の影響の下に現象の真の聯関についての驚くべき洞察を見せ、自然観察に帰るべきことを説いてスコラ的体系に容赦のない攻撃を加えている。これらは近代自然科学の先駆者に相違ないが、その時代その社会からは理解されず、後者の如きは迫害をさえ受けた。しかるにイタリアでは自然の観察探究が国民全体によって歓迎された。ダンテの神曲のなかに含まれている詳しい天文学的な知識は、その時代の読者には常識に過ぎなかったのである。そういう背景のもとに経験的自然科学はイタリアに於て最も早く進んだ。教会の干渉も北方に於けるほど甚しくはなかった。かくて十五世紀の末にはパオロ・トスカネリ(1397─1482)、リオナルド・ダ・ヴィンチ(1452─1519)などを出し、数学・自然科学に於てヨーロッパに並ぶものなき先進国となったのである。そうしてそのトスカネリこそコロンブスに西廻りインド航路の考を与えた人であった。

この発見の運動は、近代ヨーロッパが中世の閉鎖性を破って外に進出するという傾向を最も直観的に示しているものであるが、それを力強く実行に移したのは、イタリア人ではなくしてスペイン人及びポルトガル人であった。即ち『東方』との争闘の中に成り立った国々、『東方』との戦の最前線にいた民族が、今や新しく『海外十字軍』を始めたのである。そうしてこの事業こそ近代ヨーロッパを形成する最後の重要契機にほかならない。我々は近代ヨーロッパの考察をそこから始めたいと思う。

以上概観した歴史的経過は、東方と西方の合一と対立とを含むとは云え、我々の住む東亜文化圏とはかかわりがない。東方は漸くインドに触れるのみで、マルコ・ポーロの頃に初めてシナと日本をその眼界に含ませてくるのである。しかしインド及びシナの文化圏は、実質上西方の文化とさまざまの交渉を持っているのみならず、ヨーロッパの文化圏に対して決して劣らない世界史的意義を担っている。にも拘らずそれが対等の取扱いを受けないのは、近代ヨーロッパとの接触以後に、相拮抗するだけの文化的発展をなし得なかったからである。我々はその点をも簡単に通観して置かなくてはならない。

インドはローマ帝国の世界統一の時代には、同じくギリシア風要素を摂取した高度の文化を以て、それ自身の視圏内に於て統一的世界を形成していた。大乗仏教の結構壮大な哲学や文芸や美術はこの時代の創造にかかるものである。のみならずその活動はローマの世界統一よりも永く続いている。中観哲学と瑜伽行哲学との創成は既に四世紀までに終っているが、しかし西ローマ帝国の滅亡の頃にはなお中観派と瑜伽行派との哲学者たちの活動は活溌に続いているのである。両者が学派として明白に対立するに至ったのは、むしろ六世紀の事に属する。真諦や玄奘がシナに伝えた仏教哲学はこの時代の学者の解釈を通じたものである。七世紀からは漸く衰頽時代に入っているが、それでも真言系統の象徴的哲学が起っている。そうしてそれらはヒマーラヤの彼方に移って新鮮な活力を発揮するに至った。しかし西欧が漸くその独自の文化を作り始める頃にはインドはその頽廃の底に達し、やがて十世紀の終り頃にはマームードの征服に遇うに至った。その後は『東方』の世界の一契機に過ぎなくなる。

シナに於てローマ帝国に比肩するものは両漢の帝国である。それは古い周の文化を継承しつつも戦国時代以来外来的要素を取り入れ、当時の東亜全体に及ぶ統一的世界を形成した。それは黄河流域の狭い区域に限られた周代の世界に対して全然新しい世界である。この広汎な統一的世界の形成がシナ文化にとって如何に決定的な意義を有するかは、シナの民族を漢民族と呼び、シナ文字を漢字、シナ語を漢語と云い慣わしていることによっても知られるであろう。シナの民族はその後数々の新しい要素を加え、漢代のそれと決して同じものではない。シナの言語もそうである。しかもそれを我々は漢の名に於て統一的に把捉するように習慣づけられているのである。

この統一的な世界はローマ帝国よりも一歩早く三世紀に崩壊した。あとに三国時代が続き、やがて盛んに異民族の侵入をうけることになる。民族運動による混乱も西方よりは一歩早く、既に四世紀の初めには外蛮が中原を制している。混乱の時期は西方と同じく三百年以上に及んでいるが、その収拾の仕方は西方と同じではない。西方に於てはローマの文化は殆んど破壊され、ローマ人の征服民族に対する文化的逆征服は本来ローマ的ならざるキリスト教を以てなされた。然るに東亜に於ては漢文化はそれほど破壊はされなかった。次々に入り込んで来た外蛮は大体に於て漢文化に化せられる。言語さえ漢語を使うようになる。従って民族渾融による新しい文化の創成は、漢文化を土台としてなされたのである。勿論それによって漢文化自身も顕著な変化を受けなくてはならなかった。かくて西方より一歩早く、七世紀の初めに華々しく開き始めたのが隋唐の文化である。

我々はこの隋唐の文化が民族の渾融によって新しく創成されたものであるという点を忘れてはならぬ。隋室の祖先は北狄の間に育ち、少くとも母系には北族の血を混えている。唐朝の李氏も蕃姓と見られ得る。そうしてその部下の有力者中には異民族のものが多かった。隋唐の文化はそういう異民族の協働の下に外来の要素を盛んに取り入れつつ形成せられたのである。インドの哲学・宗教、ペルシアの思想・芸術、林邑の音楽・物資等は旺然として隋唐の文化に流れ込んだ。かくして唐代の詩や絵画や美術に見られるような豊醇な様式が作り出され、或は唐代の仏教哲学に見られるような壮大な体系が建立せられたのである。それは漢文化とは顕著に異ったものであるが、しかしシナに於て創られた文化としては最高のものであり、また当時の世界全体に於てどこにも比類を見出し難いほど醇美なものである。七世紀より九世紀に至る西方の文化が遙かにこれに劣ったものであることはいうまでもなく、アラビアの文化も到底是に及ばない。従ってこの文化の影響は東亜全体はいうまでもなく、遠くアジアの西の方に及んでいるのである。

この文化は西欧がその固有の文化を展開し始める前に既に終末に達した。それには契丹などの外蛮の国の勃興や、トルコ族の国内に於ける跳梁なども有力な契機となっているが、今度は混乱僅かに半世紀余にして宋の統一(960─1279)を実現した。しかしこの統一は唐代に於ける如く東亜の世界全体に亘る広汎なものではなく、外囲に契丹等の異民族の国を控えて、シナ固有の版図(後にはその半ば)に集約的な文化を形成したものである。従ってそこには再びシナの土地に固有な色彩が蘇って来たように見える。仏教が著しくシナ化されて禅学となり、儒教が再び活溌となって仏教の影響の下に形而上学を発展させた如きは、そのよき例である。これらはいずれもシナ独自の創造として重視さるべきものであろう。が特に注意すべきことは、この宋の文化が西欧の中世文化とほぼ時を同じくするに拘らず、西欧の中世を特徴づける封建制度がここには存しないことである。宋の政治は意識的に武力の支配を排除し、民衆の活力を開放した。そのために商工業は栄え、農民の地位は向上し、都市生活は頗る繁華となった。かかる点に着目してここに既に近代的傾向を見ようとする学者もある。それにはなお他に都合のよい事実を数えることも出来るであろう。火薬や羅針盤の発明、印刷術の大成などは、西欧よりも遙かに早く、宋代に於て実現された。しかもその印刷術の如き、一切経の出版という如き大事業をさえもなし遂げている。地理的な知識も、遠く地中海の沿岸、エヂプト、シシリー、スペインにまで及んでいた。そういう傾向の総括として儒教の大成者朱熹(1130─1200)は格物致知を力説している。それも近代の黎明を示していはしないか。なるほどそうも云えるであろう。しかしその格物致知の精神にも拘らず、東亜の世界には西欧の近代科学の如きものは起らなかった。火薬や羅針盤や印刷術に先鞭をつけながら、それによって近代の技術や思想の解放などが促進されず、逆にそれらを伝えた西欧人のためにそれらの力を以て圧迫されてしまった。ここに大きい問題があると云わねばならぬ。朱熹はトマス・アクィナスよりも二世代ほど早く現われ、トマスと同じくその時代の哲学の大成者となった人であるが、格物窮理によって近代を先駆するというよりも、むしろ中世的な経典解釈の態度に於てトマスに酷似する。朱熹に対する経典や聖人の権威はトマスに対する聖書やキリストの権威と毫も異るところがない。従って宋の文化は全体として西欧の中世よりも進んでいるに拘らず、最も重要な点に於て依然として中世的であり、西欧近代を特徴づける思想の自由・無限追求の精神を欠いているのである。

しかしそれはシナ民族の性格によるのであろうか。或は時代がまだそれほどに熟していなかったことに基くのであろうか。この点は重大な問題として慎重な考察を要すると思うが、とにかく運命は丁度このあとへ右の如き発展を不可能ならしめるような情勢を与えた。それは蒙古人によるシナ征服である。チンギスカンに始まる蒙古の勃興、世界征服の事業は、ヨーロッパに対しては一時的な挿話に終った(1236─1243)が、西南アジアよりシナにかけては重大な影響を与えた。クビライがシナ征服を完成した頃(1260─94)には、西欧、インド、エヂプト、日本を除いて、当時知られていた限りの世界全体を統一し、世界史上空前絶後の大帝国を建設したといわれる。しかし蒙古人自身は見るべき文化を持たなかったのであるから、その征服は破壊的な効果をしか与えなかった。シナに於ても宋代の文化を担っていた人々は社会の最下層に落され、シナの外蛮金及び高麗人の方がその上に位する。更にその上にアラビア人その他西域から来た異民族(色目)が立ち、それら全体の上に支配階級として蒙古人が位する。かかる情勢に於ては宋の文化は萎縮するほかはなかったのである。

しかし右の統一はイスラムの文化圏とシナの文化圏との統一にほかならず、従ってアラビアの文化、特に天文学・数学・地理学・暦・砲術等の知識が、シナに流入したことは顕著な事実である。郭守敬の授時暦はこの事実を記念するものとしていつも指摘されている。この点に注目すれば、西欧がスペインに於てアラビア人から受けたと同じような刺戟を、シナ人もまた蒙古人のお蔭で西欧とほぼ同じき十三・四世紀の頃に、アラビア人から受けることが出来たと云える。しかるにその刺戟の効果は西欧とシナとでは著しく異っている。西欧ではそれが教義の支配という牢獄を破るのに役立った。シナでは逆に朱子学が官学とされ、中世的な閉鎖性を強めることとなっている。ここにも我々は重大な性格の相違を看取せざるを得ない。

しかし蒙古帝国の統一は、更にもう一つ重要な結果をもたらした。それは西欧人にインド、シナ、日本等、彼らの『東方』の概念の内に含まれていなかった東方の文化圏を知らしめたことである。ここに於て東方への衝動はインド、シナ、日本等未知の国々への衝動となって力強く働き出した。そこに我々の当面の問題が現われてくるのである。

最後に我々は以上の推移に対して日本の諸時代を位置づけて置きたい。

我国が国家としての統一を形成したのは漢が東亜に統一的な世界を作り出した頃であろう。鏡玉剣の権威による統一は漢鏡と引き離して考えることが出来ない。その国家が朝鮮半島に於て長期に亘り軍事行動を展開したのは四世紀の末頃である。丁度西欧の民族移動と時を同じくしている。その結果我国は漢字漢文の摂取を初めシナ文化の具体的な理解を開始した。やがて仏教を受け容れ、隋唐の新文化に接し、極めて迅速に法制の整備した国家組織を作り上げた。それは隋の統一(589)から半世紀後、唐の統一からは二十数年後のことである。そうして七世紀より九世紀へかけての唐の文化の時代は、我国に於ても大化より延喜へかけての燦然たる文化の時代であった。唐の文化が当時の世界全体に於ける最高峰であったように、我国のこの時代の文化も当時の西欧よりは遙かに進んだものである。のみならず我国に於ては、シナの五代の如き混乱もなく、宋の文化に対応する如き我国独特の藤原時代の文化を形成した。これは骨の髄まで平和の浸み込んだような文化であって、同じ十一世紀頃の西欧の殺伐な風と比較すれば、そこにはまるで別世界があると云わねばならぬ。かく見れば、ローマ帝国崩壊後、中世文化の最盛期に至るまでの西欧の暗黒時代は、我国に於ては最も晴朗な真昼の時代であったのである。

しかしその晴れやかな時代の絶頂に於て、既に「武士」の団体は形成されつつあった。それは西欧に於てやがて十字軍が催されようという時代であるから、騎士の出現よりは遅い。しかしその発展は西欧よりも迅速で、一世紀の後には源平の戦、武士の幕府の形成(1185)となり、その事蹟を唱う『平家物語』の創作は、西欧中世の騎士を歌う叙事詩と殆んど時を同じくするに至っている。しかも文芸の作品としては平家物語の方が遙かに進歩したものと云わなくてはならぬ。のみならずこの十二・三世紀の武士の時代は、南都北嶺の教権に反抗して浄土(真)宗、禅宗、日蓮宗などが興起した点に於て、西欧中世と著しく事情を異にしている。それはキリスト教と仏教との相違にもよるが、しかし自己の宗教的体験に忠実となり、信仰によって義とせられるという立場を貫徹した態度には、既に後のルターの宗教改革に通ずるものがある。それらの点に於て我々は鎌倉時代の文化を相当に高く評価してよいと考える。

それにも拘らず我々は西欧中世に存し我々の鎌倉時代に存せざる一つの点を重視しなくてはならぬ。それは我国の武士がただ内乱を背景としてのみ発生し西欧に於けるが如く異民族や異れる文化圏との対立に於て発生したのではないという点である。ここには東亜の統一的世界への外からの侵入もなければ、また西方の世界との持続的な対立もなかった。従って眼界はいつも国内に限られ、遙かな彼方の未知の世界への衝動を持たなかった。否、むしろそれは西方浄土への憧憬として、十字軍とは凡そ正反対の、柔和にして観念的なものとなった。これがいかに重大な意義を持つかは、十三世紀末の蒙古襲来(1274, 1281)が我国に如何なる影響を与えたかを見れば解るであろう。それは西欧から日本までの橋が目前に現われたことに外ならぬが、しかし我々の祖先はこの衝撃によって外なる広大な世界への眼を開きはしなかった。ただ外なる世界の圧迫によって我国の統一的な国家としての存在に目ざめ、武士階級興隆以前の天皇親政を復興しようとして、再び内乱をひき起したに留まった。この受動的閉鎖的な態度はまさに我国の位置と歴史との産物なのである。

西欧にルネサンスの華を開いた十四・五世紀は、我国の室町時代に当る。この時代は我国自身に即して云えば同じくルネサンスなのである。藤原時代の文芸、特に源氏物語は、この時代の教養の準縄となり、その地盤の上で新しい創造がなされた。謡曲にせよ、連歌にせよ、すべてそうである。しかもこの時代に作り出された能狂言や、茶の湯や、連歌などが、現代に至ってさえもなお日本文化を特徴づけるものとして重視されているのである。そうしてそれは決して空言ではない。演芸の一様式としての能は、人間の動作の否定的な表現として実に独特なものであり、そうしてそれを理論づけている世阿弥の芸論にはかなり深邃なものがある。文芸の一様式としての連歌も世界に比類のない共同制作であって、その理論にも欠けていない。茶の湯に至っては芸術の新分野の開拓と云えるであろう。これらを創造した時代は、イタリアのルネサンスと同じく、十分に尊敬されねばならぬ。のみならずこの時代には海外遠征熱が勃興し、冒険的な武士や商人がシナ沿岸のみならずもっと南方まで進出している。またそれに伴って堺や山口のような都市が勃興し、その市民の勢力が武士に対抗し得るに至っている。更に民衆の勢力の発展に至ってはこの時代の一つの特徴とさえも見られる。一揆の盛行、民衆による自治の開始、それらが次の時代の支配勢力の母胎となっている。

すべてこれらの点に於て我国の十四・五世紀もまた近代を準備していると云えるのである。しかも同時代に於けるイタリアと同じく、国内に数多の勢力が対峙し、国家的統一が失われ去った十六世紀に至って、いよいよ西欧の文化との接触に入った。そこに我々の問題の焦点が存するのである。

前篇 世界的視圏の成立過程

|

東方イスラムの世界との対峙を通じて形成せられて来たヨーロッパの世界が、その東方をさらに遠く東へ超えた東アジアに向って動きはじめたのは、いかなる事情によるであろうか。

最初に機縁を与えたのは、十三世紀末における蒙古帝国の形成である。ヨーロッパの十字軍の戦士たちにとっては、正面の敵であるイスラムの世界を遙かに東方の背後から圧迫してくれる蒙古人の勢力は、云わば援軍の如くに感ぜられた。のみならずその蒙古人は、アラビア人やトルコ人のように宗教的狂信を持つ民族でなく、キリストの信仰に対してもむしろ同情を抱くかの如くに見えた。もっともこの宗教的寛容の態度は、彼らがモハメッド教に対しても示したところであって、キリスト教を特別扱いにしたというわけではないのであるが、しかしそのために多くのキリスト教徒が蒙古の君主に仕えて居り、特にクビライ兄弟の母たちがキリスト教徒であったというような事情が、ローマの教会その他の人々をして蒙古帝国との連絡に努力せしめるようになったのである。

なおもう一つ、ヨーロッパの関心を遠く東へひきつけるものがあった。それはプレスビテル・ヨハンネスの伝説である。このヨハネは祭司たると共に王として東方のキリスト教国に君臨していたと信ぜられている。このキリスト教国を探し出してイスラム帝国を挾み撃ちにするのもまた西欧人の強い希望であった。

こういう事情の下に十三世紀の中頃、先ず教皇インノセント四世が使節団を派遣し、次でアルメニア王室の一族が次々と出掛け、それに続いてルブルクが教皇とフランス王との依嘱の下に旅途に上った。いずれもカラコルムを訪れたのであってシナまでは来て居らないが、しかしシナについての報道はアルメニアの王子ヘートンが『人民と富とに充ちた世界の最大国』として与えて居り、ルブルクもまた東に大洋を控えた国として言及している。彼らがいずれも興味を以て語っているのは漢字のことである。

こういう先蹤に続いて、シナで二十年を送ったマルコ・ポーロ(1254─1324)が現われてくる。彼の父と叔父はビザンツの商品を蒙古人の間に持ち込む貿易の仕事でヴォルガを遠く遡って行ったのであるが、蒙古の内乱に帰路を遮られ、東南へステップを超えてポカラへ出た。ここに商用で三年ほど留まり、蒙古人の習俗や言語を学び、シナへ行くペルシアの使節の誘うままに、クビライ汗を訪ねることとなった。クビライは彼らを款待し、帰国に際して教皇に七芸の師たる学者を送られたいと懇請する使者を托したと云われる。使者は病気であとに留まったが、ポーロ兄弟は帰国後教皇庁にその旨を伝え、第二回旅行には教皇の書翰の他に二人のドミニコ会士を伴っている。尤もこれらも戦争のためアルメニアから引き返したのではあるが。

マルコ・ポーロは十八歳にしてこの第二回旅行に伴われた(1271)。旅程は小アジアのラヤッツォから上陸し、アルメニアの方へ迂曲してバグダード、バスラを経由、ペルシア湾をオルムヅまで航海し、そこからイラン高原を突切ってバルクに出で、峻嶮な山越しにカシュガル、ヤルカンド、コータンと昔のシナ・インド交通路を伝って行く。しかし甘州の近くから北に曲り、今の内蒙古を経て北京に入ったらしい。一行はクビライに再び款待せられたが、特に若いマルコは非常な愛顧を受け、特別の使命を以てシナ南方諸省の端まで派遣せられた。そこで彼は山西、陜西、四川、雲南等の諸省を経てビルマにまで旅行した。その後三年ほど南京東北の揚州の知事をつとめ、ついで叔父と共に甘州に永く滞留した。この頃にクビライは島国ジパング(Zipangu 日本国)の征服を企て失敗したのである。かくしてマルコ・ポーロはシナにあること二十年を超えた頃に、ペルシアに婚する王女の一行に加わり、海路帰途につくことが出来た。この度は大運河を通って揚州に出で、蘇州を経て杭州に来た。これを彼はキンザイ(Quinsai, Kinsay, Khinzai 行在、宋朝の行都)と呼び、非常な驚きを以て、世界最美の都市として描いている。戸数百六十万、石橋一万二千。十二の職業組合は一万二千の工場を処理し、街道には車の往来が絶えない。人口の多さは日に胡椒の消費が一万磅に上ることによっても知られる。そこから彼は更に南方福州を経て Zayton(刺洞、泉州)に達した。これはインド航路の出発点で、世界最大の商港の一つに数えられている。その港は厦門をまで含んでいたかも知れぬ。ここで一行は一二九二年の初め四本マストの十三艘の船に乗り、マンジ(Manzi 南シナ)の海を渡って、チャンパに着き、更にシャムを経てピンタン島に達した。またそこから南スマトラのパレンバンを訪れた後、海峡を西北上してインド洋に出で、ニコバル、アンダマン諸島を経て南西に向い、セイロン島に寄港した。あとはインドの西海岸沿いにペルシアのオルムヅまで航海するのであるが、ここでマルコ・ポーロはインド洋の西方沿岸についてソコトラやザンジバルやマダガスカルの島々のことを伝聞している。かくして一行は二年の航海を終えてペルシアに着いた(1294)。そこから王の手厚い保護を受けつつヴェネチアに帰りついたのは、その翌年である。

しかしその同じ年にマルコ・ポーロはヴェネチアのために戦争に参加し捕虜となった。彼の旅行記はヂェノヴァの牢獄に於て僚囚に口述筆記させたものである。のみならず彼の学的教養も叙述の能力もあまり十分とは云えない。従ってこの旅行記はさまざまの点に於て不精確である。しかしアジアを端から端まで踏査し、そこにある個々の国々について叙述した旅行家は、彼を以て嚆矢とする。イラン高原の景観、東トルキスタンの町々、蒙古のステッペの生活、北京の朝廷の威容、シナの民衆の群、それらを彼は見て来たのである。彼は黄金で葺いた宮殿のある日本や、黄金の塔のあるビルマのことを、或は香料の豊かなスンダ諸島の楽園のような野原や、多くの美しい王国と産業との栄えているジャバ、スマトラのことを、西欧で初めて物語った。また西欧に於て伝説に包まれているインドの、現実の偉大さと富とを、自分の眼で見て来た。アビシニアのキリスト教国のこと、マダガスカルのこと、北極地方のことなどを語ったのも彼が最初である。これは西欧にとって実に劃期的のことと云わなくてはならない。

尤もこの旅行記の影響は急激には現われなかった。同時代のダンテなどもマルコ・ポーロには言及していない。しかしその後一・二世紀の間に漸次西欧の世界に浸透し、東南アジアに関する知識の基礎となったことは疑がない。Quinsay, Zayton, Zipangu, Manzi などの名は永い間西欧の貿易人に対して強い魅力を持っていた。だから後にはコロンブスのアメリカ発見をマルコ・ポーロに結びつける見方が現われてくる。コロンブスはポーロの旅行記に刺戟され、ジパングに達することをその生涯の任務とするに至ったというのである。ユール(H. Yule, The book of

ser Marco Polo. 1875.)はこれを反駁して、コロンブスはポーロの名を挙げていない、彼がポーロのことを知ったのはトスカネリの手紙によってである、という。しかしそのトスカネリの知識はポーロにも基いているのであるから、間接ではあるが、ポーロの仕事が新大陸発見の仕事の一つの動力となっていることは認めざるを得まい。

マルコ・ポーロに踵を接してインド及びシナに旅行した伝道師は、モンテコルヴィノのジョン(ca. 1247─1328)、ポルデノーネのオデリコ(1286─1331)、マリニョリのジョヴァンニ(ca. 1290─1353)などで、いずれもフランシスコ会士である。前二者はインド経由でシナに来り、北京で教会を建設・経営しているが、中でもオデリコは、スマトラ、ジャバ、ボルネオ、チャンパを経て広東に達し、マルコ・ポーロの描いた Zayton, Quinsay や南京などを通って北京に来たのである。それらの町々の大いさや繁華なことについては、オデリコの方が一層誇張的に報道している。マリニョリは陸路北京に来て、帰りにインドを通ったのであるが、南シナについては、三万の大都会があり、中でも Quinsay は最大最美であるという。すべてマルコ・ポーロの報道を実証するような報告のみであった。

がこの種の交通は元の崩壊(1368)によって中断され、あとにはただインドとの交通のみが残された。十五世紀にはこの方面に旅行したニコロ・デ・コンティが有名である。彼はインドの内陸を横断した最初のヨーロッパ人で、デカン高原を東岸マドラスに出で、南してセイロンを訪れた。次でスマトラ、ビルマ、バンコック、スンダ諸島と廻り歩き、ボルネオとジャバにはやや永く滞留した。帰路にはアデンやアビシニアを経て紅海を航し、最後にカイロに出ている。彼の旅行談が保存されたのは、帰途紅海に於て海賊の手に陥り止むを得ずイスラムに帰したことを、懺悔して免罪を求めるために、当時(1439─42)フィレンツェに滞留していた教皇の許に来て物語ったからである。ところでその頃のフィレンツェには丁度トスカネリが四十代半ばの活気旺んな学者として生きていた。彼がその有名な手紙の中で、シナのことについてゆっくり話し合ったと云っているのは、多分このコンティのことであろうとされている。

トスカネリの手紙というのは、香料や宝石の豊かな東方の国、特に学芸や政治の術も又非常に進歩している筈の強大なシナの国への近道を、西の方向に求め得ると教えたもので、ポルトガル王の諮問に応じこの考を直観的に示した地図の添状なのである(1474)。ここに我々はマルコ・ポーロ以来の旅行の知識の集積と、大地が球であるという物理学的な考との結合を見ることが出来る。そうしてそれがこの時代の知識の尖端だったのである。

この手紙はやがてコロンブスを刺戟して西方への航海に出立せしめるのであるが、しかし我々はそれに先立って何故にこの手紙がポルトガル王と関係するかを問題としなくてはならぬ。新しい知識の尖端がポルトガルと結びついているのは、ポルトガルが新しい認識の活動の先頭に立っていたが故なのである。

この事態をあらわに示している人物としてここには航海者ヘンリ(Dom Enrique el Navegador)を取り上げよう。

ポルトガルはスペインと共にサラセンとの戦に於て形成せられた国である。その建国はサラセンに対する戦勝(1139)の機に行われ、首府となったリスボンは十字軍によって征服せられた(1147)。南端のアルガルヴェ州をモール人(本来は北アフリカの一種族の名であるが、漸次アラビア人の総称として用いられた)から奪取したのは更に百年余の後である。十四世紀中頃のスルタン・アブル・ハッサンの圧迫に際してはスペインと同盟し、サラド河の『キリスト教の大勝利』(1340)に参加した。その後スペインとの紛争に陥り、リスボン焼払いなどを食ったが、遂に勝利を得てジョアン一世(在位 1385─1433)の即位となった。ここにポルトガル民族の英雄時代が始まるのである。この王も依然としてモール人との戦を継続し、北アフリカ突端のセウタを征服したりなどしたが、しかしその対立がこの時代に全然質を変えて来たことを我々は重視しなくてはならぬ。それを示しているのがジョアン一世の王子、航海者ヘンリ(1349─1460)なのである。

ヘンリは二世紀前にモール人から奪回したアルガルヴェ州のサン・ヴィセンテ岬サグレスの城に住み、そこに最初の天文台、海軍兵器廠、天文現象世界地理などを観察叙述するコスモグラフィーの学校などを創設して、ポルトガルの科学力を悉くここに集結しようと努力した。かかる企ての動機となったものは、第一に、アラビア人の刺戟によって惹き起された未知の世界への関心である。ヘンリは青年時にセウタ戦に従って自らアラビア文化との対峙を体験した。そこで南の方アフリカの地に対する注意が高まり、ギネアの国に到達しようとする強い欲望を抱くに至った。ギネア(Guanaja, Ganaja, Ginia)に就ては恐らくヨーロッパ人はアラビア人から聞いたのであろう。カタロニア版世界地図(1375)はアフリカの内地に王冠を頂いた黒人を描き、『このニグロの王はムッセメルリと呼ばる。ギネアのニグロの主なり。その国にて集められし黄金の豊かさにより、この王はこの地方を通じて最も富み最も貴き王なり』と記している。しかしこの国を訪れたヨーロッパ人は未だないのである。アフリカの西岸は海峡より千五百キロのボハドル岬より南は知られていなかった。従ってこの未知の領域へ進出しギネアの諸民族との貿易関係を独占することは、ポルトガルにとって非常に有利に見えた。がこの関心はアラビア人の刺戟によるのであるから、第二に、アラビア人への敵対意識が強く働いている。数世紀来の相伝の敵モール人の背後には一体どういう勢力が拡っているのであろうか。そこにはキリスト教国家はないものであろうか。カタロニアの地図はエチオピアの皇帝を記している。このような勢力とキリストの名に於て結合し、モール人を挾撃することは出来ないものであろうか。この敵対意識は積極的にはキリスト教の光を、未だ福音に接せざる暗い国土に拡めようとする伝道意欲となって現われる。動機としてはなおこの他に当時流行した占星術による予言なども結びついて居り、主観的には強い力を持っていたであろうが、しかし王子の後半世紀にして大仕掛けに世界的規模に於て展開せしめられたのは、まさに右の如き二つの動機であった。

ところで我々にとって意義深いのは、アラビア人との対抗や未知の世界への進出の努力が、学問と技術との研究という形に現わされていることである。ここに我々は前に云った質の変化を見出さざるを得ない。ヘンリは航海者と呼ばれているが、しかし自ら航海したのではなく、ヨーロッパ西南端のサグレスの城から、西と南に涯なく拡がる大洋を望みつつ、数多くの部下の航海と探検とを指揮したのであった。従って個々の航海は彼にとっては『実験』にほかならない。またこの実験によって未知の世界への眼界が開けたのであるから、彼の業績は認識の仕事にあると云ってよい。しかしこの実験は、研究室内の実験とは異なり、多くの経費や人員や組織や統率を必要とした。そうしてこれらは単なる学者のなし得るところではなく、強い政治力と優れた政治的手腕とによってのみ遂行され得るのである。ここにヘンリの出現の意義がある。彼に於て認識の仕事が政治力と結合し、政治力が理智の眼を持ったのである。

ヘンリの性格として伝えられるところも、この事実にふさわしい。彼の態度は物静かであったが、言葉はきっぱりとしていて、厳格な感じを与えた。生活は簡素で、酒や女を近づけず、感情に流れることをしなかった。人の過ちに対しては寛容であったが、しかし決断に富み、粘り強く持ち耐える力があった。

さてこのヘンリが冷静に辛抱強く突破しようと試みた困難は、先ず第一に、当時の航海術の幼稚さであった。ヴェネチア人が初めて英国への航路を開き、リスボンをその中休みの港として以来、まだ百年を経ていない。航海は岸伝いにしか出来なかったのである。尤も磁針の効能は既に知られていたのであったが、航海者はまだそれに頼るに至らなかった。そういう状態の下にヘンリはしばしば探検船を送ったのである。それらはいずれも既に知られているボハドル岬まで行くことが出来た。しかしこの岬が岸伝い航海の関なのであった。それは四十海里ほど西へ突き出て居り、更にその突端から六七里ほどの海中に暗礁があって、物凄い波をあげている。それを避けるためには岸伝いの常法を破ってよほど遠く海の中へ出て行かなくてはならぬ。その勇気の出せない航海者はそこから引き返すほかはなかったのである。

が更に第二にこの航海を困難ならしめたのはアフリカ西海岸の地理的風土的条件であった。この海岸は北から四百哩ほどの間殆んど河がなく、従って港になる河口がない。ただ平らな、砂丘の多い海岸で、半ばはサハラの沙漠である。そうして海上四五十海里まで、浅い潮の上にどんよりした空気が淀んでいる。その原因は沙漠の埃や、温度を異にした気層の接触による濛気や、或はここで海面に表われてくる寒流などに帰せられているが、いずれにしても空には雲なきに拘らず大気曇り日光が弱い。そのため岸伝いの航海者は陸を見失う危険に苦しめられたのである。従ってここは中世以来『暗い海』として航海者に恐れられていた。

これらの障害は実際克服し難いものであった。ヘンリは二十年間苦心したが、どうしてもボハドルから先へ進めなかった。人民の間には不平の声が聞える。海員は疑惑を抱いてくる。やがて王子は海員を得るに難渋するほどになった。かかる情勢の下に王子が直面した最大の困難は、在来の地理的知識の重圧であった。アリストテレースによれば、熱帯地方には人は住めないのである。この考は、プトレマイオス、アラビアの学者、アルベルトゥス・マグヌスなどを経て、この時代になお通用している。もしそうであるならば熱帯地方に人を送るのは無益の犠牲である。しかし王子はこの知識のかせを破ろうと努力した。マルコ・ポーロの旅行記を初め、アフリカの内地についてのさまざまの報告を集めて、熱帯地方についての知識を革新しようとする。この立場にとっても、暗い海やボハドル岬はまさしく新しい視界を遮っている関門であった。王子は在来の知識の立場よりする非難に対抗しつつ、辛抱強くこの関門の突破に努力したのである。

遂に一四三四年に至ってこの第一の関門は突破された。或る失錯で王子の寵を失ったギル・カンネスという家臣が、その寵を回復するために、命がけで、ボハドル岬を廻って見たのである。決行して見ると在来の恐怖が根拠のないものであることが解った。彼は帰れない筈のところからちゃんと帰って来た。これに力を得て後継者がリオ・デ・オーロまで行った。ここは北回帰線、熱帯地方の入口である。が岸辺に見える魚の網は人跡を示している。熱帯地方に人が住めぬという理論は、まだ破れるまでには至らないが、ここで動揺し始めたのである。

ボハドル岬が突破され、熱帯の門が開かれる共に、探検の船は続々と前進し始めた。一四四一年には白い岬、一四四三年にはアルキム湾。それと共に土人と友交を結ぶ新しい方法が採用され、アルキム島に根拠地を作って貿易を始めた。数年後にはサグレス附近のラゴスの商社が六艘の貿易船を送るに至っている。この貿易の成功は王子に対する反対者を沈黙させた。人々は漸く貿易に乗り出して来た。

が更に重要な突破は、一四四五年の緑の岬の発見である。この時はディニズ・ディアスが王子の計画に従って更に南方のニグロの国土に達しようとしたのである。モール人とニグロとの境界線はセネガル河であったが、ディアスは大胆にこの河口を越えて、アフリカの西への突端まで来た。土地の黒人はこの巨大な船を見て非常に驚いた。がそれより一層驚いたのは、この岬の美しい緑を見た白人なのである。北緯十五度のこの熱帯地方に於て、植物は旺盛に茂り、鳥獣は豊かに栄え、溢るるほどの食糧を人間に提供していようとは! ここに於て熱帯に人が住めぬという理論は完全に崩壊したのである。

これは王子ヘンリの仕事の中核をなすものと云ってよい。ギリシアの権威者の書物よりも自分の眼の方が信用出来るということを人々ははっきりと悟った。ここに地球に対する認識の新しい展望が開けてくる。王子はこのことを期待して永年の努力を続けて来た。今やそれが報いられたのである。そこに漕ぎつけるまでは、彼と確信を共にする人は非常に少かったであろうが、今や彼は全面的に航海者たちを感化し、その眼をひらくことが出来た。

かくして発見の努力は一層高められた。翌一四四六年にはガムビア河からシェラ・レオネの近くまで。しかしニグロの抵抗もまた一層熾烈となった。前に白い岬を発見し、今度ガムビア河に達したトゥリスタンは、ヌネズ河をボートで溯江していた時、突然武装したニグロの小舟に取囲まれ、全員毒矢で殺された。ところで船に残っていた書記と四人の水夫とが、そこから大洋に出て北に航し、二カ月の後に安全に帰着している。その間陸を見なかったと云っているのを見ると、岸伝いの航海法から脱却して広い大洋に出る自信が出来ているのである。しかもそれを書記と水夫とで敢行し得たことは、航海の技術の急速な進歩を物語るものと云ってよい。眼界の拡大は技術の拡大を伴っていたのである。

この形勢の下に王子はインドへの航路の発見を意図し始めたらしい。特にインド洋に臨むアフリカの東岸、エチオピアの高原は、プレスター・ジョンの国として依然として強い引力を持っていたらしい。併し彼の送った最後の探検隊は未だなおニヂェル河上流地方を目ざしたものに過ぎなかった。即ち一四五七年にディオゴ・ゴメスがセネガルの内地に大河東に走れりとの報を齎したのを取上げ、ゴメスほか二人の下に三艘の探検船を派してガムビア河を遡上せしめたのである。この探検隊はカントルの町に至り、チュニスやカイロの隊商がそこまで来ること、シェラ・レオネの山々の彼方に大河東流せることなどを聞いて来たが、実地を踏査するまでには至らなかった。

王子はこれらの永年の探検に財産を蕩尽し、多大の借金を残して、一四六〇年六十七歳にして没した。アフリカの海岸は未だギネアにも到らなかったのであるが、しかしポルトガルの海国としての大きい仕事は既に彼によって基礎を置かれたのである。関門は既に突破された。あとはただ王子の個人的な仕事が国民的・全体的な仕事として成育し来るのを待つのみであった。そうしてその成育は極めて着実に歩一歩と進められた。

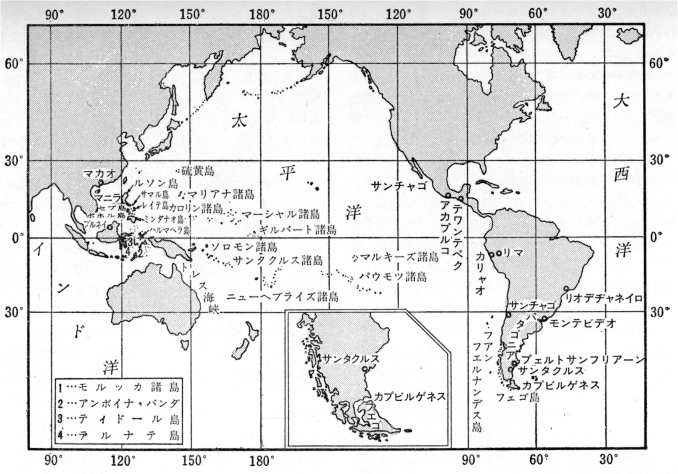

アフリカ周航地図

アフリカ周航地図

ヘンリ王子の没後、その甥に当るアフォンソ五世は、初めの内熱心で、モンロヴィアあたりまでの探検に関係したが、その後国内関係に没頭して海の企業から手をひいた。しかし貿易は益々盛んとなり、その儲けも巨額に上るようになった。一四六九年にはフェルナン・ゴメスがギネア海岸の貿易独占を年五百デュカットで五年間許されたが、それには自費で年百レガ(約550km)ずつ前進することが義務として附いている。即ち探検が儲け仕事として引き合うようになったのである。ギネア海岸はかくして迅速に獲得された。一四七一年には更に他の二人が黄金海岸からニヂェル河口を経て赤道の南まで出た。トスカネリが西航を勧めた(1474)のに対し、ポルトガル人が冷淡であったのは、この好況の故であると云われている。

こういう情勢の下に、一四八一年、アフォンソ五世の子ジョアン二世が立った。ヘンリ王子の精神はこの王に伝わり、再びアフリカ回航の企てが促進され始めた。既に即位前七八年の間、彼はギネア貿易の収益からその収入を得ていたのであり、また前述のゴメスが五年間に如何に儲けたかをも見知っている。それに加えて即位の年には教皇シキストゥス四世の教書がポルトガルに対してアフリカの発見地の所有を保証した。それらのことがこの王の熱心をそそったのである。ここに於てアフリカ回航の仕事は漸くポルトガルの国家的事業としての性格を現わし始めた。一四八二年には黄金海岸に城砦が築かれる。王はギネアの領主と称する。発見地に石の標柱を建てることが定められる。

この石柱を最初に船に積み込んだ人はディオゴ・カンである。一四八四年に二艘で出発した。この探検はドイツのコスモグラーフのマルチン・ベハイム(1459─1507)が同行したことによって有名である。彼等はコンゴー河口に最初の石柱を立て、河を遡って、この繁華なコンゴー王国の最初の訪問者となった。コンゴーの王はキリスト教を求めて使者カッスタを送り、カッスタはポルトガルで洗礼を受けさえしたのであるが、ポルトガル人はその踏査した沿岸全体をポルトガル王の名に於て占有し、通弁養成のために所々で土人を捕獲した。

コンゴーから南へは更に二百レガ進出、ネグロ岬(南緯15°40′)に第三柱を建て、十九カ月にして帰還した。ベハイムの功績は非常に高く評価され、王よりキリスト教騎士団の騎士に叙せられた。

その翌年一四八六年にはバルトロメウ・ディアスが五十噸の船二隻で出発している。一人の指揮官にあまり多くの責任を負わせたくないという格率に従って、ポルトガルの政府は一回毎に司令官を変えたのである。王子ジョアンが第二船の船長として同行した。この航海ではコンゴー海岸より喜望峰の東に至るまで、土人への贈物を持った黒人の女に上陸させて、土地の景況を窺うと共に土人にポルトガル人の強さや素晴らしさを宣伝せしめた。そうしてそのポルトガル人はプレスター・ジョンの国を探しているのだと云わせた。そういう噂をひろめれば司祭王の方から迎いを寄越すかも知れぬと考えたのであるから、プレスター・ジョンの伝説はまだ相当に強い力を持っていたと云わなくてはならぬ。

今度の第一の石柱は鯨湾の北方に建てられた。そこから南下してセント・ヘレナ湾のあたりへ来ると、ひどい暴風に襲われ、十三日間南東へ流された。人々は寒流と寒さとに驚かされている。凪いでから数日東航したが陸が見えない。そこで舵を北に向け、アフリカ大陸の南端に達したのである。そこから更に東航してモッセル湾からアルゴア湾まで行き、そこの小島に最前線の石柱を立てたが、この時船員たちは疲労困憊の極に達し、船長に帰航を要求した。食料も既に尽きかけているという。しかしディアスにとってはそれは遺憾の限りであった。アフリカの南端を廻ったことは確実である。目的はもう大きい困難なしに達せられるであろう。で彼は、もう二三日航海して海岸線が北に向かなければ帰ろうと答えた。そうしてなお二日航海し、最前線の石柱よりも二十五海里前進して大魚河まで出たが、遂に止むなく帰航を決意した。彼は残念の余り石柱を抱いて泣いたという。実際ここで海岸線は既に北に向きかけていたのである。

ディアスは帰路喜望峰に寄った。ここは往路にはあらしのために知らぬ間に通り過ぎたところである。で彼はあらしの岬と命名したのであったが、ジョアン王はそれを喜望峰(Cabo da boa esperanza)と改名した。インド洋への門は開かれた、香料の国への水路は見出された、という確信がここに現われている。ディアスの帰着は、一四八七年の末であった。

ジョアン王はなお他に数人の者をシリア、エヂプト、インドへと送っている。中でもペロ・デ・コヴィリャムはインド西岸よりアフリカ東岸を遍歴し、同じく王の派遣したユデア人に本国への通信を托した。ギネア海岸のポルトガル船は南航してアフリカの端に達し、インド洋に出てソファラとマダガスカルに向うべしと云うのである。インドへの水路はこの方面からも確証された。

しかしその水路が打通される前にコロンブスが西インドから帰ってくるという事件が起った。ジョアン王はコロンブスを引見してその Zipangu 訪問談を聞いたのである。その連れ帰ったインディアンを見るとどうもアジアの近くまで行ったらしい。彼が第二回の航海に出れば、或はポルトガルより先に香料国に着くかも知れない。そうなればヘンリ王子以来の努力は水泡に帰する。でジョアン王は急いで新しい航海の準備に取りかかったが、果さずして一四九五年に歿した。

次で即位したのが当時二十六歳の胆力あるマノエル王(1469─1521)である。早速準備の仕事を再開させようとしたが、一四九七年までのびた。前の航海の司令官ディアスが三艘のインド行艦隊(百トン乃至百二十トン。サン・ラファエル、サン・ガブリエル、サン・ミ

カエルの三隻。船員の数は一七〇人、二四〇人、一四八人等諸説がある。)の艤装を指揮した。新しい司令官はバスコ・ダ・ガマであった。一四九七年初夏、出発に際して、司令官はプレスター・ジョン、インドのカリカットの王、その他の諸君主宛のポルトガル王の推薦状を貰った。この航海がポルトガル国の行動であるということは、形式の上にもはっきりと示されて来た。

緑の岬あたりまでディアスが同伴し、そこで分れてガマは喜望峰に直航した。海は相当に荒れた。一カ月航海の後、陸に近寄り、喜望峰に達しようとしたが駄目であった。実際この後になお数カ月を要しているのである。また大洋に出て南へ下って行く。乗員はもう帰航を思うようになる。ガマはそれと労苦を共にして夜もろくろく眠らない。やがて南の冬になって日が短くなる。一日中がほとんど夜である。乗員は恐怖と労苦とに病み疲れて食事の用意さえ出来なくなる。不平がひろまり帰航の意が高まる。しかしガマは烈しくそれを斥けた。乗員が寒さに慄えても頑として引き返さなかった。

この司令官の確信、決意、統率力がこの劃期的な企ての核心である。が未知の世界への突進、ただ科学的な認識の力にのみ頼る大洋航海、その中で揺がぬ確信と決意とを持ち続けることは、ただ科学的な推理力のみのなし得ることである。ここに強い意志と強い思索力との密接な結合が見られる。迷信に捕われ易いような性格の人は、どれほど強い意志を持っていようとも、探検家にはなれないのである。

ガマは陸上で緯度の高さを計るためにセント・ヘレナ湾に入った。当時まだ観測器の使用に習熟していなかった船員たちは動く船の上で正確な観測をなし得なかったからである。そのあとで数日続きのあらしの中を遂に喜望峰に達したが、その後もあらしは止まず、難航が続いた。日夜身心の休まる暇がない。しかしガマは、インドに着くまで一歩も退かぬという。船員は再び動揺し始めた。彼らにとってはインドに着くという見込ははっきりしないのである。我々は盲目的に破滅の中へ追い込まれたくない。彼は一人、我々は多数ではないか。これが謀叛の理由であった。一水夫の内通によってこれを知ったガマは、策を以て謀叛者たちを捕え、鎖につないだが、しかしこの無智な連中がガマやその味方であるパイロットや舵手などを片附けたあとで、船をどこへ持って行こうとしているかを考えると、彼は絶望的な憤りを感ぜざるを得なかった。航海書を海中へ投げ捨てて、さあ舵手もパイロットもなしで帰れるかどうか、やって見るがいいと啖呵を切ろうとさえもした。

一四九八年正月に再び陸に近づいて船を修繕し水を積込んだが、更に航海を続けてコリエンテス岬まで来ると、烈しいモザンビク潮流に流されて沿岸を離れ、ソファラに寄ることが出来なかった。しかし辛うじてザンベジ河口に入ると、アラビア語を解する明色の混血児に逢うことが出来た。もう少し北へ行くと航海が盛んであるという。いよいよアラビア人の貿易圏へはいったのである。先ず一息というわけで、船の修繕や船員の休養のために一カ月留まった。

再び海を航してモザンビクの港につく。ここには既に明白にアラビア人の勢力が現われている。土人はアラビア風の服装をつけ、その首長は北キロアのアラビア人の支配下にある。アラビア商人はモザンビク島に倉庫を持ち、ニグロと活溌な貿易をやっている。ガマは通弁によって来意を告げた。我々はキリスト教国の有力な王から派遣され、既に二年、荒海を航海し廻った。今や仲間と別れて香料の国を目ざすのであるが、道不案内であるから信用の出来るパイロットを寄こして貰いたいと。この申入れには何ら反対すべきものはなかったから、ガマは生鮮食料品やモール人ダヴァネや水先案内を入手することが出来たのであるが、アラビア人はこの商売敵を恐れて策動を始めたらしく、水先案内は不信であり、さまざまの小競合いが起った。結局は不快な印象を以てこの港を去った。

四月下旬モンバサに着いたが、ここでも同様であった。土人の首長は初め親切でやがて態度を変えた。アラビア人の陰謀があったらしいことも同様であった。でガマは月夜にこの港を脱出し、途中土人の船を捕えて北方マリンディに案内させた。

マリンディの態度は非常に好意的であった。ガマは盛装して祝砲の轟く中にマリンディの首長と会見すべき土人船へ乗り込んで行ったが、岸辺や人家は見物人に溢れていた。そこでガマは剣、槍、楯などを贈った。土人の首長も補給と休養を承諾した。後にガマは首長をその城に訪問したが、その時には、インドへのパイロットを貸そう、しかし香料をあまり高く買ってくれるな、相場を乱すから、と云ったという。出帆前に首長は船へ来訪した。

かくして一四九八年四月二十四日出帆、南西モンスーンにのって、二十二日にしてインドの岸に着いた。その頃インド西岸の最も繁華な貿易港であったカリカットに着いたのは五月二十日である。

この頃のインドは既に数世紀来イスラムの支配下にあって無数の王国に分裂していた。カリカットを首府とするマラバルは、インド尖端の西海岸を細長く三四百粁に亘って領し、貿易の隆盛の故に海の君主(Samudrin, Samorin)の国と呼ばれていた。十四世紀以来このカリカットは香料の貿易港として西岸第一となったが、その繁栄は主としてアラビアの商人と船とに負うている。西欧への輸出はアラビア商人の独占で、エヂプト経由、地中海諸港に運んだのである。でこのインドの港にもアラビア人の居留地が出来て居り、来住者は四千家族以上に達していたという。

このアラビア人のインド貿易の中心地へガマの艦隊が乗り込んで来たのであった。既に数世紀来イスラムは西方に於て絶えず反撃をうけ、最近には遂にヨーロッパに於ける最後の根拠地をさえ失ったのであるが、今やその反撃が在来平和であった東方の貿易圏にさえも及んで来たのである。アラビア人は非常な衝撃を受けざるを得なかった。従ってこの後のインド貿易の展開は、西欧に於ける古い対立を新しくインドの舞台に於て展開するという意義を持っているのである。

しかしガマが表面に於て求めたのは、海の君主、カリカット王との平和な通商関係であった。尤もその際ガマが幾分の恫喝を混えていたことは否定出来ぬ。彼が最初使者をして告げしめた来意にいう、我々は西洋最強のキリスト教国王が胡椒薬品等を買うために派遣した五十隻の大艦隊の一部である、暴風のために四散して我々のみがここに着いた、と。次で第三船長のクエリョを王に送り、自由な貿易と平和な交際とを提議して、その保証あらば提督は贈物とポルトガル王の書翰とを捧呈するであろうと申入れしめたのであるが、この際にもクエリョはかなり強引に王に謁見し王の返事を強要しているのである。王の周囲がこの新しい関係を喜ばなかったことは確かであるらしい。が王は承諾し、その結果ガマの正式謁見となり、マノエル王の書翰が捧呈された。その内容は友交と平和な通商とである。次で王の正式の返事がもたらされた。ここに於て商館が設立され、西欧人のインドに於ける最初の貿易が開始された。ポルトガル人は値の安いことを喜び、カリカット人はキリスト教徒が倍の値で買ってくれること、品質もアラビア人ほど詮議しないことを喜んだ。が喜ばなかったのはアラビア人である。彼らによれば、まともな商人は悪質の品を倍の値で買うことはしない。恐らくこの貿易は口実に過ぎないであろう。こういう見解のもとに、商人らの陰謀が始まったとせられている。

陰謀はまずガマの取引を遷延させ、アラビア商船隊の到着するまで引き留めて置こうとする手段によって行われた。これを察したガマは積荷を終る前に引き上げることを決意した。そこへ王からの申込みでガマは再び王と会見したが、その機会に事件が起ったのである。王はポルトガル人が海賊であるという噂に対して弁明を求めた。ガマは、ポルトガル王が海の君主の盛名に動かされて友交と香料貿易関係を結ぶために、また特にキリスト教の伝播を重んずるが故に、遙々と船を送ったのであること、アラビア人はヨーロッパに於てポルトガル人の生得の敵であって、ここでもポルトガル人を害しようとしていることなどを述べ、戦争などの起らない様アラビア人の陰謀から彼を護って貰いたいこと、アラビア人によって葛藤に巻き込まれない様用心してほしいことなどを請うた。王は諒解したように見えたが、しかしガマは帰路モハメダンの知事によって捕えられ、保護の名の下に軟禁された。ポルトガル人がこの侮辱を怒って手出しをすれば、彼らを全滅させることが出来るのである。しかしガマは冷静に構えていた。アラビア人はガマを殺すことを要求したが、しかし知事の方では、きっかけなしに彼を殺すわけにも行かなかった。結局ガマは商館長を人質に残して船に帰ることが出来た。そうして後からこの人質を盗み出そうと企てたが、それはうまく行かず、騒ぎの内に商館の倉庫を掠奪された。もっとも人質の方は、海上に出ている土地の漁夫を捕えて来て、それと交換に取りかえすことが出来たが、喧嘩はいずれとも勝負がつかず、ガマは復讐を誓ってこの地を去ったのであった。

この小競合が後の大仕掛けな争闘の種子なのである。未知の世界への突入によってインドへの水路が開かれた途端に、そのインドの地においてモール人との戦が開始された。航海者ヘンリ王子を動かしていた一つの動機が、ここで現実になって来たのである。

ガマはその後北方カナノル港で十分の商品を積込み、ゴアの南方の島で船を修繕し、一四九八年の末に近い頃、北東モンスーンに乗ってインド洋を越え、翌一四九九年一月八日にマリンディに着いた。リスボンまで帰ったのはその年九月であった。故国での歓迎は実にすばらしいものであった。ガマは伯爵の位とインド洋提督という肩書のほかに、多くの利権や賞与をうけた。部下もそれぞれ十分に報いられた。歓迎のためには盛大な行列やミサが催され、その度毎に王が臨席した。

これはポルトガルの国民がインド航路の発見をいかに高く評価していたかを示すものである。ヘンリ王子以来の企業は、粘り強い持続の後に、遂に貫徹された。それを国民ははっきりと感じたのであった。

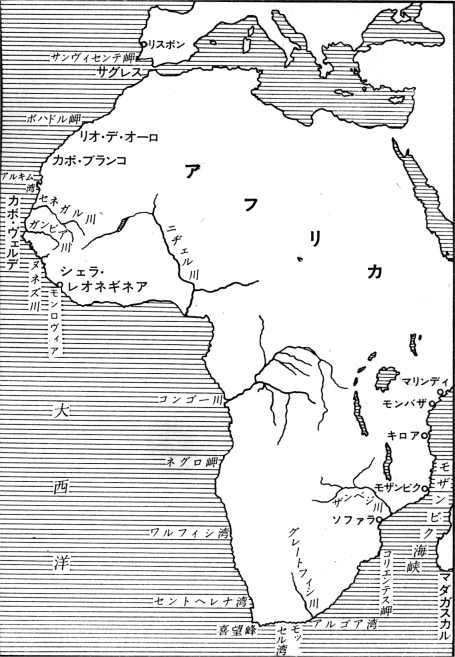

インド洋制覇地図

インド洋制覇地図

がこの貫徹は同時に新しい海の企業の出発であった。インド貿易を続ける気ならば、久しく香料を独占していたモール人との真面目な争闘を覚悟しなくてはならぬ。信仰上の敵対関係はこの争闘を極めて深刻ならしめるであろう。そこには平和的解決の見込はない。しからばここで、武装し戦闘準備を整えた商業に出で立たなくてはならない。それには威圧的な艦隊が必要である。

ここにおいて政府は、十隻の大船と三隻の小船よりなる新しい艦隊を建造した。ガマはその企画や監督に当りはしたが、司令官とはならず、親友ペドラルヴァレス・カブラルがその位置についた。乗員は千二百。前回の五倍乃至八倍である。その中に宣教師や商人もまじっていた。

このカブラルの航海は、一五〇〇年三月九日発、途中ブラジルの海岸に接触し、その報告に一隻を帰した。(既に緑の岬で一隻を帰しこれで二隻目である。)その後喜望峰に向う頃二十日の間あらしに逢い、遂に四隻の難破船を出した。他にマダガスカルの東に迷い出たのもあり、カブラルの手に残ったのは六隻となったが、インド洋は八月に十六日間で横断した。そうしてゴアの南方の島で修繕し休養した後に、右の六隻を以てカリカットに現われた。王は再び平和的な態度に出で、再び取引が開始されたのであるが、いかにも不活溌であった。モール人の引のばし策であろうと考えられた。三カ月間に二隻だけが積込済となったに過ぎない。カブラルは遂に癇癪を起してモハメダンの商船の強行捜索を行った。そこにも荷物はなかったのであるが、しかしそれが騒動のきっかけとなった。モール人に煽動された民衆は、暴動を起し、商館を掠奪、商館長を殺した。ここに於てカブラルは碇泊中の船十五隻を焼き、カリカットの町を一日中砲撃した。遂に火蓋は切られたのである。

やがてカブラルはコチン、クランガノル等他の港で荷を積み一五〇一年一月十六日出帆、帰路一隻を失い五隻を以てリスボンに帰った。それでも積荷の利益は損失を十分に補ったという。従ってインド航路を継続すべきか否かの問題は、種々論議の末、結局継続せられることに決した。インドに於ける盟邦と、ヨーロッパの船や武器の優秀さとを以てすれば、モハメダンを圧迫して香料国に根拠地を作ることは不可能でない。これは異教徒教化のためにも必要である。がそのためには一層強力な艦隊がなくてはならぬ。それが結論であった。

既にカブラルの帰着以前に王は四隻の艦隊をインドに派したのであるが、ここで更に二十隻の艦隊を建造し、それに八百名の兵士をも乗せて、再びガマを司令官とし、一五〇二年の二月及び四月に出発せしめた。ガマは今度は極めて明白に戦闘的態度に出で、到るところで高飛車に出ている。八月インド洋を渡ってゴア附近に投錨したのであるが、その間、見かけた船はすべて捕えて掠奪する。インド船をも焼打している。そこから南下しカナノルへ行く途中では、商品と巡礼者とを満載してインドへ帰る大船を捕え、掠奪・放火・撃沈・殺戮など残虐を恣にしたと云われる。この船はエヂプトのスルタン或はその部下の所有らしく、直ぐ後に教皇への抗議となった。カナノルでは款待を受けたが、しかしガマはこの町に対しても紅海からの貿易やカリカットとの通商を禁じてしまった。そこからカリカットへの途上、海の君主は恐れて平和の申入れをしたが、ガマはそれに対し二カ条の要求を提出した。前に商館長を殺した際に掠奪した財産の返還、及び紅海から来るモール人の入港禁止がそれである。海の君主は答えた、前の問題はメッカ船掠奪と相殺して貰いたい、後の問題については、四千家族以上のアラビア人の追放は不可能である。ガマは怒って返事は自分で持って行くと答えて艦隊を町の前へ進めた。海の君主は恐れて更に弁償金を申出たが、ガマは受けた恥は金では償えないとはねつけた。そうしてポルトガル人の間にさえ尻込みする人の出るほど残虐の限りをつくしたと云われている。カリカットの町は二回砲撃した。平和を求めているのではない、降服を欲するのだ、これがガマの態度であった。

海の君主の国では全国復讐戦の用意を始めた。あらゆる川では大小の軍艦が作られた。そうして策略を以てガマの船一隻だけを釣り寄せ、夜襲をかけたが、ガマは巧みに難を脱れた。その後ガマがコチンで積荷を終えカナノルへ行く途中を要して襲撃したが、これも大砲で撃退された。船の数がいかに多くても武器の上ではどうにもならないのである。

こういう情勢の下にガマは、大船五隻小船二隻の艦隊を残してインド沿岸を巡航せしめ、自分は帰途について一五〇三年九月リスボンに帰着した。

あとに残った艦隊はアラビア人の貿易封鎖のために紅海の入口の方へ巡航に出かけたが、その留守に海の君主はコチンを攻撃して占領した。しかし艦隊は七、八月頃あらしに撃破されて戦闘力を失い、コチンを救うことが出来なかった。ところがガマの帰着以前、一五〇三年四月六日に有名なアフォンソ・ダルブケルケとフランシスコ・ダルブケルケとが各三隻を以て出発し、八月には既にマラバルの岸に着いている。アフォンソはコチンを奪回し、そこに最初のポルトガルの要塞を築いた。翌年一月末帰航の際にはモザンビクへ直航し、九月初めリスボンに帰着している。フランシスコは帰途難破して帰らなかった。

更にアルブケルケに踵を接して三隻の艦隊が紅海巡航の途に上ったが、途中海賊などを働いてあまり功績がなかった。しかし翌一五〇四年に出発した十三隻の艦隊は、軍需品と千二百の乗組員とを満載して八月に到着した。アフォンソの帰航後それまでの間に、カリカットの王は再び六万の兵をくり出してコチンに迫ったのであったが、僅か百六十名のポルトガル兵によって守られたコチンを奪取することが出来なかった。大砲の威力の故でもあるが、また土人の戦術の幼稚であった故でもある。新来の艦隊はカリカットに二日間砲撃を加え、カナノル附近でアラビア人の艦隊を打ち破り、十分の荷を積んで一五〇五年七月にはリスボンに帰着した。インドの海には五隻の艦隊が三百人の乗員を以て残った。他に二百五十名の兵がコチン、カナノル、コラム等を守った。

以上の如くにしてガマのインド航路打通後僅かに四五年の間にインド洋は戦雲に覆われるに至った。この形勢によって痛切な打撃をうけたエヂプトのスルタンは、一方使を派して教皇に抗議を申込むと共に他方決戦に備えて艦隊の建造にとりかかったのである。教皇への抗議には、アラゴンのフェルディナンド王がスペインのモール人に加えた残虐、及びポルトガルのマノエル王がインドのイスラム教徒やアラビア人に加えた傷害を非難し、もしこれらの諸王がイスラムに対する怒りを捨てなければ、スルタンもまた自国領内に於けるキリスト信者を同様に扱わざるを得なくなるであろうとあった。また教皇がマノエル王に対しインドへの航海を禁じないならば、スルタンもまたその艦隊を以て地中海の沿岸を荒しキリスト教徒に復讐するであろうと云った。教皇はそれを両王に伝えたが、マノエル王の返事は極めて強硬であった。我々が艦隊を以てインドへの道を開き祖先の知らなかった国々を探求しようと決意したとき、目標となったのは、悪魔の助けによって地上に多くの悩みをもたらしたモハメッド教を絶滅することであった。スルタンの威嚇に対する最善の答は新しい十字軍を召集することである。威嚇によって信仰の戦をやめる如きことは決してせぬ。かくして平和な協調の望は全然不可能となった。スルタンは二十五隻の艦隊を小亜細亜の海岸に送って船材を取り寄せようとしたが、ロードス島でヨハネ騎士団の襲撃をうけ、更にあらしで難破し、僅かに十隻が目的を果したのみであった。その結果建造された船は大六隻小四隻に過ぎなかった。

ポルトガルはこれに備えて、種々の対抗策を講じた。司令官の地位に持続性を与えるため『副王』の制度をつくり、最初の副王としてフランシスコ・ダルメイダを任命したのがその一つである。艦隊はインドに常駐せしめ、ただ貨物船のみを帰航せしめることにしたのが他の一つである。この新方針の下にアルメイダの率いた艦隊船団は二十隻以上で、軍艦には三年以上の服役義務を有する千五百の兵員が乗り込んだ。最大の軍艦は四百トンであった。

この艦隊は一五〇五年三月末に出発、七月半ばにモザンビクに着いたが、それからはもう軍事行動に移っている。先ずアラビア人の根拠地キロアを征服して城を築き、守備隊と大砲を残して行く。次でモンバサは少しく抵抗したために掠奪の上焼き払われた。インド沿岸では先ずゴア南方のアンヂェディヴの島に城を築き、次で南方オノル港では在泊中の船と町とを焼き払ってしまった。かくしてアルメイダは十月末カナノルに到って副王の位についたのである。この町にも城を築き百五十人の兵をして守らしめた。丁度その頃南方コラムに於て二十隻のアラビア船の入港を機としてポルトガル商館員殺戮の事件が起ったため、副王の子ロレンソは八隻の艦隊をひきいて急行し、アラビア艦隊を全滅せしめた。副王自身はコチンに到ってマノエル王の名の下にコチン王に戴冠せしめ、この地に石の城を築くことを承諾させた。

この年の末から一五〇六年の初めへかけて八隻の貨物船が香料を満載して帰国の途についた。これらは半年或は十カ月の後に無事リスボンに着き、大成功として迎えられたのであるが、他方インドに残った副王は、アラビア艦隊の攻撃にとりかかった。かくてロレンソはこの年三月、カナノル港外に於てカリカット王の二百隻の艦隊を見事にやっつけたのである。丁度その頃に、ベンガル湾沿岸からマラッカ、ジャバまで遍歴して来たヴェネチア人ルドヴィコ・ディ・ヴァルテマが来訪し、諸方の状況を物語った。アラビアの商船が従来の航路を変え、マルディヴ諸島経由セイロンに来り、東方の産物を入手することも明かとなった。で副王は再びロレンソを派遣してこの航路を遮らしめようとしたが、目標を誤ってセイロンに達し、なすところなく帰って来た。しかしアルメイダの方針はインド西岸の要地にポルトガルの勢力を確立することであって、そのために彼は無暗に事を起したり手をひろげたりするのを好まなかったのである。

然るに本国の考はそうでなかった。信仰の敵アラビア人が出没する限り、インド洋のどの沿岸も、攻撃し征服すべきである。そう人々は考えた。そうしてそれを形に現わしたのが、前に一度インドに来たアフォンソ・ダルブケルケである。彼の艦隊の出発はアルメイダの出発後二回目で、初めのは八隻の艦隊を以てアフリカ東海岸の経営に向ったのであるが、うまく行かなかった。次に一五〇六年の初めにアルブケルケが五隻の軍艦、千三百の兵をひきい、十隻の貨物船団と共に出発したのである。船団はインドに直航し、艦隊は紅海の入口やペルシア湾に向う筈であったが、マダガスカル島の探検でその年を終り、ソコトラ島の経略で翌年の夏を迎うるに至っている。このように海の勢力を分散させることは丁度アルメイダの怖れたところなのであるが、果してインド沿岸の根拠地は種々の危機に見舞われたのである。

その一つはカナノルの謀叛である。ポルトガルに友交的であった王が歿して後嗣が立った後に、ポルトガルのカピタンがカナノルの舟を沈めた事件が起り、遂に王は怒ってカリカットと結びポルトガル人の城を包囲するに至ったのである。守兵が敢闘して四カ月まで持ちこたえた時に、一年も遅れた船団が到着して、城を救った。一五〇七年八月末のことである。

もう一つはロレンソ・ダルメイダのチャウル(ボムベイ南方)に於ける戦死である。ロレンソは香料取引にチャウルまで行ったのであるが、丁度その頃に、前述のエヂプトの艦隊が押し寄せて来たのである。北方グヂェラートの王の提督(Melek Aias もしくは Ass. 恐らくロシ

ア人であったろうという。ヂウ港の知事。)は、四十隻の快速船を以てエヂプト側に附いた。この聯合艦隊をアルブケルケの艦隊と誤認したロレンソは、川口に碇泊したまま敵を迎えることになったのである。そこで彼は圧倒的に優勢な敵に敢然として立ち向い遂に戦死した。漸く逃げ帰った他の船がこれを副王に報告すると、副王は全艦隊を集結してモハメダンに復讐することを企てた。がすぐには捗らず、エヂプトの艦隊はヂウで冬越しをした。

こういう事件の間にアルブケルケはペルシア湾の入口を荒し廻っていたのである。一五〇七年八月下旬に七隻四百人の兵員を以てソコトラを出発し、オマーン湾沿いのアラビアの岸にある商港を片端から攻撃し破壊した。これらの町々は数世紀来インド貿易に参加して相当に栄えていたのであるが、キリスト教世界に対して敵対したということは全然ない。しかしそれがアラビア人の町々であるということは、アルブケルケにとっては、信仰の敵であるということと同義であった。従ってそれらの町々はヨーロッパの武器の優秀性を容赦なく思い知らされたのであった。その破壊・焼打・掠奪・捕虜殺戮などの残虐なやり方を、当時の本国のポルトガル人は誰も非難していない。彼らは神聖な信仰のために戦っているのであり、神を味方としているのであるから、それに刃向う敵に対してはどんな残虐も当然のことと思われたのである。

かくして九月末にポルトガル艦隊はオルムヅに現われた。ここには三万の守備兵があり、その中に四千のペルシア弓射兵も加わっていたのであるが、アルブケルケは大砲の斉射を行いつついきなり港の中に突入した。そうして降服とポルトガルの主権の承認とを要求し、聴かずば町を壊滅せしめると威嚇した。要求は拒絶された。アルブケルケは港内の商船を撃沈した。弓射兵をのせた二百艘の小舟が攻撃して来たが、大砲の前には脆く壊えた。そこで町は降服し、ポルトガルの主権や年々の貢金や城塞の築造などを承認した。十月には既に築城が始まった。しかし部下たちは商船の拿捕やインドの香料貿易などを望み、追々にアルブケルケの統率を離れかけた。そうしてこの不和につけこんだ町の謀叛に際して、三隻の軍艦は勝手にインドに向け出帆してしまった。止むを得ずアルブケルケはソコトラに引き帰し越冬せざるを得なかった。

丁度この頃に副王アルメイダはインド沿岸に於けるエヂプト艦隊との決戦を企てつつあった。ポルトガル艦隊の勢力分散を喜ばなかった彼には、アルブケルケのペルシア湾遠征そのものが不愉快であったので、そこを脱して来た三隻の船長たちの訴えを取り上げ、一五〇八年五月にこの事件の調査を命じた。その結果彼は、アルブケルケがその暴行によってポルトガル王の利益を害するという確信を一層強めた。で彼はオルムヅの摂政に書を送り、アルブケルケの有害な戦争遂行を不愉快に思うこと、オルムヅの貿易船の安全を保障することなどを伝えた。

他方アルブケルケは、ソコトラが根拠地として役立たず、むしろその救済につとめなくてはならなかったために、一五〇八年の盛夏までそこにぐずぐずしていた。そこへリスボンから援軍が来たので、前の残兵と併せて三百名の兵を掌握し、再びオルムヅ攻撃に向って九月に港の前に着いた。オルムヅは前年の城塞を完成し、脱走兵に鋳造せしめた大砲をも備えていた。だからアルブケルケは港を封鎖するに留めざるを得なかったが、なおその上に彼はアルメイダの書翰をつきつけられたのである。その結果あまり効果を上げることも出来ず、インドに向って引き上げた。副王に逢ったのは十二月であった。

副王の任期はこの十二月を以て終り、次にはアルブケルケが総司令官となる筈であった。しかしアルメイダはエヂプト艦隊との決戦、子のための復讐戦を終るまでは、任を離れることを欲しなかった。それには彼を迎えて帰る筈であった船(ホルヘ・ダギアルのひきいる十三

隻の船団の旗艦サン・ジョアン)がアフリカ東岸で沈没し、予定の通りに着かなかったという事情も手伝っている。がとにかく任期の切迫に追われてアルメイダは十二月十二日に北上した。艦隊は総勢二十三隻千六百名であった。先ず年内にダブールの町を襲撃したが、この町の破壊の物凄さは未曽有のものとして永く語り伝えられたという。やがて一五〇九年二月二日にヂウについた。港内にはエヂプト艦隊の他にグヂェラート王の提督の艦隊やカリカットからの来援艦隊もいたが、翌日アルメイダは港内に突入してエヂプト艦隊のみを攻撃した。片端から乗り込んで行って沈めるのである。エヂプトの司令官は辛うじて脱出し馬に乗って逃げた。インド人の艦隊は形勢を観望して手を引き、アルメイダもまた、ロレンソの讐であるに拘らず、それらを攻撃しなかった。グヂェラートの王との紛争に陥ることを恐れたのであろう。アルメイダの目ざしたのはモハメダンたるエヂプト人をインドの海から追い払うことであった。インドの諸王とはなるべく友交を回復したいと望んでいた。その態度を見てとってインド側からも手をさしのべた。アルメイダはロレンソ戦死の際捕虜となった味方のものを受取って、そのままコチンへ帰った。

アルブケルケは再び指揮権の譲り渡しを要求したが、アルメイダは迎えの船がまだ着かないという理由でなお躊躇を続けた。それほど彼はアルブケルケを危ながったのである。が一五〇九年秋に至って本国からフェルナン・クティニョが十四隻の船団をひきいて到着し、司令官更迭に対する確定的な命令を伝えたので、遂に彼は仕事を退いた。そうしてインド経綸についての彼の方針が直ちに崩されるだろうことを深く悲しみつつ、十二月帰国の途につき、途中アフリカ西岸で不慮の出来事により土人の手に斃れたのである。

アルブケルケの総司令官就任と共に果して方針は変った。モハメダンの勢力を駆逐するという在来の方針は、今やインドの諸港を征服しようとする侵略的な方針に変った。インド航路の打通が国家的事業として取り上げられたということの必然の結果がここに出て来たのである。

先ず即座に始められたのは、カリカット攻撃の準備である。それはマノエル王の命令でもあった。新来のマーシャル・クティニョは、貿易の仕事に対して何らの愛着をも持って居らない単純な武人で、この戦争に加わることを非常に喜んだ。そこで、一五一〇年の正月に、聯合艦隊は二千の兵をのせてカリカットの前に現われ、敵前上陸を決行した。まず海辺の城を取り、次で町に侵入して王宮をも占領したのであったが、そこでクティニョが勝利を得たと考え、兵卒らに散らばって掠奪することを許したとき、インド軍は反撃に転じて王宮を包囲し、散らばったポルトガル兵を襲撃した。クティニョは部下と共に倒れた。後に続いていたアルブケルケは重傷を負い辛うじて退却した。かくてカリカット攻撃は完全に敗北に終った。

アルブケルケはクティニョの艦隊をも併せてコチンに退いたが、負傷の癒えると共に再び戦争の準備にとりかかった。一月の末には二十一隻の船が装備を終った。今度は王の命令に従って新しいエヂプト艦隊の邀撃のために紅海に向うらしく見えていたが、アルブケルケはひそかにゴア攻撃をもくろんでいたのである。この十年来の経験で、アフリカからインドへの渡海のためにも、またインド洋の制圧のためにも、ゴアが丁度最適の港であることが解って来た。従ってその理由のために、即ちモハメダンと戦うためではなくインドを攻略するために、ゴアが攻撃目標として選ばれたのであった。

アルブケルケは艦隊をひきいて港の入口に達するや、武装したボートを偵察に派した。丁度その頃ビヂャプール王アディル・シャーはこの町にあまり多くの軍隊を置いていなかったので、偵察隊はいきなり城を奇襲して占領してしまった。アディル・シャーの軍隊は市民に抵抗するなと云い置いて町から引き上げた。翌日市民はアルブケルケに降服を申出で、アルブケルケは町を占領した。艦隊も入港し、長期碇泊の気構えで索具の一部を片附けたほどであった。しかしその間にビヂャプール王は大軍を集めて町の救援にやって来た。ポルトガル人は町を捨てて船に帰らざるを得なかった。そこで三月の末にはインド軍は艦隊の退路を絶つ工作を始め、海へ出る運河に船を沈めて閉塞した。そうしてポルトガルの船を焼き払うために筏に火をつけて河上から流した。アルブケルケは退却を決意せざるを得なかったが、その退却がまた実に困難であった。一隻ずつ沈没船の間を縫って出るのであるが、その間両岸の堡塁から間断なく火を投げてくる。それを防ぐには堡塁を襲撃奪取しなくてはならない。それが成功しても今度は浅瀬が船を阻む。陸からの援助は全然ないから食料と水はだんだん欠乏してくる。鼠を捕えて食う程になる。最初城の奇襲に成功した勇士は戦死する。士気は沮喪して脱走兵が出る。その中でアルブケルケはその気魄を失わず部下を力づけた。そうして遂に八月に至って浅瀬を超え海に出ることに成功はしたが、しかしここでも戦争は完全に敗北であったと云う他はない。

アルブケルケはカナノルに引き上げて休養したのであるが、その頃に二つの船団が本国から着いた。一つはマラッカの市場(そこへは既に前の年にディオゴ・ロペス・デ・

セケイラがアルメイダの支援の下に行った。)を巡狩すべき命を受けて来たヴァスコゴンセㇽロスの四隻の船隊、もう一つはゴンサロ・デ・セケイラの率いる七隻の商船隊であった。アルブケルケはこの援軍に力づけられて新しくゴア攻撃を考えた。ヴァスコゴンセㇽロスは参加の意を表明したが、セケイラは部下の船の多くが貿易のみを目ざした船主の船であることと海の君主に圧迫せらるるコチン救援の方が緊急であることを理由として参加を拒んだ。そこでアルブケルケはコチンに赴いて簡単に事を鎮め、一五一〇年十月十二日にこの地で隊長たち全体の戦争相談会を開いた。議題は商船がコチンで積荷をやっている間に、使える人手を悉くゴア攻撃軍に加えてもらえぬかどうかということであった。ここで、前年のマラッカ探検に加わっていたフェルナン・デ・マガリャンスは、きっぱりとセケイラの意見に賛成であると述べた。その理由は、目下の逆風では十一月八日以前にゴアに着くことは困難である、とすれば戦争に参加した人々が帰航の出帆に間に合わないか、或はそれらの人々を待つために丁度よいモンスーンを逸するか、いずれかである、というにあった。アルブケルケはそれに対して明日直ちに出発し帰航の間に合わせると断言した(実際には、ゴア到着は十一

月二十日以後であった。)。しかし意見は遂に一致せず、アルブケルケは一部の賛同を得たのみであった。この事件の故にアルブケルケはマガリャンスを憎み、マガリャンスも間もなくインドを去ったらしい。これがマガリャンスをスペインに走らせ、スペイン船を以て世界一周に成功せしめた遠因であると云われている。この優れた『探検家』と肌の合わなかったところに、アルブケルケの特性があると云ってよい。

アルブケルケは二十三隻千六百の兵を以て十一月の二十日過にゴアに現われ、二十五日には城を襲撃奪取して島を占領した。そうして慎重に町を攻撃し、モハメダン的なるものは、男・女・子供、その他何であるかを問わず殲滅した。捕虜の充満したモスクをそのまま焼き払って、イスラムの神が全然救う力のないことを実証した如きその一つである。

そこでアルブケルケは、頑丈な石の城を築き、その囲みのなかにポルトガル人の居留地を作った。これがインドに於けるポルトガル勢力の中心地となるのである。この形勢を見て近隣のインド諸王は頻りに友交の手をのべて来た。カンバヤ、グヂェラート、ビスナガなどがそうである。カリカットさえも使を寄越した。エヂプトの司令官はインドに於て勝利を得る望みを失いカイロに引き上げた。スルタンも一時は引続いて艦隊を建造することをやめた。ゴア攻略の効果は実に大きかったのである。語をかえて云えば、モハメダンとの戦争は、インド攻略に変質することによって、反ってその目的を果し得たのであった。

ゴアは四百の守備兵が常駐しているというのみでなく、ポルトガル王の所領たるポルトガルの町となった。インド諸王もそれを承認せざるを得なかった。やがてポルトガルが通貨を鋳造し始めたのみでなくインドの貨幣もポルトガルの印を押されることによって貿易通貨となり得るに至った。がアルブケルケはこの権力を平和的に拡大して行こうとは考えなかった。彼がついで目ざしたのはマラッカの征服である。これを果さずしては香料貿易を独占することは出来ない。

マラッカとの関係はゴア攻略以前に一五〇九年の秋からついた。ディオゴ・ロペス・デ・セケイラがアルメイダの後援の下に五隻の艦隊を以てここに遠征したのである。この町ではまずシナ人が友交的に迎えてくれた。彼らは何らの偏見もなく新来のヨーロッパ人と附き合い、その習慣もヨーロッパに近い。がマレー人のスルタン・マームウドも自由な貿易を許しはした。それを陰謀に導いて行ったのは、ここでもアラビア人だろうと云われている。遂にポルトガル人襲撃が行われ、艦隊は二三の敵船を撃沈しただけで引き上げた。

このマラッカをアルブケルケはその大艦隊を以て圧倒しようと欲したのである。マノエル王は依然として紅海航路の閉鎖を命じたのであったが、これは逆モンスーンのためにうまく行かなかったので、その艦隊をそのまま、モンスーンに乗れるマラッカの方へ向けたのである。それは一五一一年の春で、十九隻八百名の兵、それにインド人の補助隊六百名を加えた。マラッカについたのは七月一日であった。まず捕虜の返還を要求し、それが拒絶せらるるや岸辺の家と港の船を焼いた。そこでスルタンは捕虜を返し、町の人も平和な協定を望んだのであったが、アルブケルケはセケイラに対する損害賠償のみならず、三十万クルサド(一クルサド

約二志四片)の戦費と城塞築造の承認とを要求したのである。この過大な要求に対してスルタン側の意見は二つに分れた。商業を傷いたくないと思う人々は平和と賠償とをすすめ、この要求の承認によってスルタンの権威が地に墜ちることを恐れた人々は開戦を主張した。三万の兵、八千の砲、その他にヨーロッパ人の知らない戦象がある。どうしてこの敵を追い払えないことがあろう。遂に開戦論が勝って、七月二十五日市街戦が始まった。ポルトガル軍は相当マレー軍を圧迫したが、結局船に退却せざるを得なかった。八月十日に再び攻撃が始まった。九日間市街戦が続き、市街は漸次ポルトガル軍の手に落ちた。モール人に対しては特に仮借するところがなかった。アルブケルケは部下の労をねぎらって三日間掠奪を許した。大砲の鹵獲は三千門に及んだ。

アルブケルケはここに石の城を築いた。石材はモスクや王宮の石を使った。また貿易を回復するために土人の港務長を任命し、金銀の貨幣を作った。そうして東アジアの諸国と交友関係を結ぶ努力を始めた。シャムへは使者を送った。ペグへも送った。スマトラやジャバの諸王から手をさしのべて来た。シナへも使を送ろうとしたが、これはあとにのびた。(しかし商船は既に一五一五年にシナに来ている。)

一五一一年の末には更に香料の島モルッカ諸島探検のために小艦隊が派遣された。アルブケルケ自身は、マラッカに守備兵三百及び十隻の艦隊を残し、一五一二年の正月に三隻を以てインドに向け出発したが、途中スマトラ沿岸で坐洲して船を失い、辛うじて二月一日にコチンに着いた。

ところで彼の留守中にゴアは再びインド軍に包囲され、絶え間なき小競合いによってひどく疲弊していた。幸に一五一二年の夏には続々と本国の船がつき、八月には十三隻で千八百の兵をのせた艦隊さえも到着した。これに力を得てポルトガル人は再び攻撃に転ずることが出来た。アルブケルケは商船隊の始末などをしたあとで、ゆっくりと九月半ばに十六隻を以てゴアに来り、一挙にして形勢を変えてしまった。かく容易に勝利が得られたのは、インド諸王の仲が悪く、外敵に対して団結しないのみか、互に抜けがけでポルトガル人と友交を結ぼうとしていたためである。その事情を示す一つの例は馬である。インド諸王の軍隊は騎兵を主力としていたが、その馬の輸入をゴアが独占してしまった。そういう点からもゴアは商港として栄え始めたのである。

アルブケルケのマラッカ征服がヨーロッパに与えた印象は非常なものであった。殊にそれは一五一三年にマノエル王がローマに送った盛大な使節の行列によって高められた。インドからの象や豹などもつれて行った。一五一四年三月にいよいよローマに入った時には、祝砲が町中に轟き、教皇が宮殿の窓に現われて行列を迎える。象は三度跪いて敬礼する。黒山のようにたかっている群集があっけに取られる。翌日の謁見式に於てはポルトガルの使節がインド征服に関する華かな演説を行い、アルブケルケの武功をほめたたえた。インドに於ける勝利は信仰の勝利なのである。今や十字軍は遙かなる東方に進出し、ポルトガルの武力によってキリスト教をかかる遠い地方にまで拡め得るに至った。これがアルブケルケの功績として承認せられたところなのである。この時が彼の名声の絶頂であったと云ってよいであろう。

しかし本国では何故にインドの総司令官がゴアを保持するために多くの血と金とを費しているかを理解しなかった。それにはアルブケルケの反対者の流布した噂もあずかって力があった。ゴアは不健康地である。それを維持するには無駄な金がかかるのみならずインド諸王との絶えざる紛争をひき起す。この声に耳を傾けた王は総司令官に反省を促した。がアルブケルケはゴアの奪回を非常に重大視していた。この勝利は過去十五年間インドに送られた艦隊全部がなした仕事よりももっと有効である。陸に堅固な足場がなくてはポルトガルのインドに於ける勢力は永続きがしない。コチン、カナノルその他のどの城も、意義価値に於てはゴアと比較にならないのである。ゴアを放棄すればインドにおけるポルトガルの支配は終るであろう。自分は本国に敵を持つことを知らないではないが、どうかそれらに耳を傾けないでほしい。これがアルブケルケの意見であった。今や彼はインド洋の制海権を得るために陸地の支配が必要であることを確信するに至ったのである。これはアルメイダの見解に比すれば明白に植民地略取の方へ歩を進めているのであるが、しかし本国の見解と対立するに至ったという点では、アルブケルケも結局アルメイダと同じ境遇に追い込まれたと云ってよい。

しかし最後の破局が来るまでには彼はなお二つの遠征を遂行している。その一つは王の命令によって止むを得ずにやった紅海遠征である。一五一三年二月に艦隊二十隻、ポルトガル兵千七百、インド兵八百を以て出発した。ソコトラから西の海は古代以後ヨーロッパ人の乗り込まなかったところで、水路は知られていなかった。そこへ彼は進出して先ずアデンを攻撃したが、これは全然失敗に了った。そこで紅海へ入って北方カマラン諸島まで行き、八月にインドへ帰った。第二はやはり王の命令によるのであるがアルブケルケ自身も気乗りがして行ったオルムヅ遠征である。一五一五年二月、二十七隻の艦隊、千五百のポルトガル兵、七百のインド兵を以て出発した。七年前の彼の第二回のオルムヅ攻撃は云わば副王アルメイダの妨害によって挫折したのであったが、今度は簡単にオルムヅを占領し、そこで政治の実権を握っていたペルシア人たちを追い払ってもとの老君主に政権を戻した。そうして数カ月の間占領後の処理に努めていたが、八月頃より痢病にかかり、経過が思わしくないためにインドに帰ることとして、十一月に出発した。その途中アラビア船に逢い、ロポ・ソアレスが総司令官の後継者に任命されたことを知ったのである。

これはアルブケルケにとって非常な打撃であった。王が遂に彼の敵たちの言葉に耳を傾けたことは明かであった。彼らの云いふらしたところによると、アルブケルケは全インドの独立の君主となろうとしている。そのために要職には親族の者のみを坐らせる。事実彼はマラッカにもオルムヅにも自分の甥を司令官に任命したのである。本国では彼の敵の方が多く、彼を弁護する人はいなかった。しかし王もこれらの非難をそのまま採用したのではなく、中を取って彼を召還することに決したのである。しかし後任の司令官その他の幹部には曽てアルブケルケに不従順であったもの或は犯行の故に囚人として送還されたものなどが選ばれていた。この人選がアルブケルケを深く傷けたのである。彼はもう生きる力を失った。そうしてゴアの港が見えるところまで来て息を引き取った。

アルブケルケは失脚して死んだが、しかし彼が航海者ヘンリの始めた仕事をポルトガル国のインド攻略の形にまで展開したという意義は失われはしない。このあとで彼の敵がインドの総司令官となったにしても、結局大勢はアルブケルケの開始した植民地経営を押し進めることに帰着するのである。

アルブケルケを憤死せしめたロポ・ソアレス・ダルベルガリアは一五一八年まで総司令官の職にあったが、前任者のあとを追って一五一六年に三十七隻の大艦隊を以て試みた紅海遠征は散々の失敗であった。彼は紅海中ほどのヂッダまで進出したのであるが、港の攻撃がうまく行かない間に、エヂプトのスルタンがトルコ人に亡ぼされるという事件が起り、もはやアラビア人のインドへの脅威は除かれたとして軍を引いたのである。そうして帰途暴風・饑餓・疫病などのために惨憺たる損害をうけたのであった。彼の任期中に於ける僅かな成功はセイロン島のコロンボの占領のみである。彼に次いで総督となったのは、前にマラッカを探検したディオゴ・ロペス・デ・セケイラで、一五二一年まで在任した。この総督もまた王の命に従って紅海に遠征した。エヂプトのトルコ人がインド遠征を企てていると聞えて来たからである。が今度もまた失敗であった。バブ・エル・マンデブの海峡の近くでセケイラ自身の船が難破し、他の船に救われた。艦隊はヂッダまでも行けなかった。なおその他にも彼は四十隻を以てするヂウの攻略に失敗し、エヂプト遠征の企は準備が整わなかった。この頃マノエル王歿し、ジョアン三世が立ったが、インドの総指揮官にはドゥアルテ・デ・メネゼスが任ぜられ、一五二二年に赴任した。がこの総指揮官も香しいことはなかった。再び叛いたオルムヅを制圧するのがやっとのことであったのである。

かくだれて来たインド経営に活を入れるために、一五二四年に再びバスコ・ダ・ガマが副王として登場した。彼はエンリケ・デ・メネゼスやロポ・ヴァス・デ・サムパヨを従えて同年九月にインドに到着し、インド経営に思い切った粛正を開始したのであるが、その十二月にはもうコチンに於て歿してしまった。十字軍の精神を以てインド航路を打通したこの探検家も、インドに於ける植民地経営には寄与するところはなかったのである。

後任には同伴して来たエンリケ・デ・メネゼスが任ぜられたが、これも一年余にして一五二六年二月に歿し、その後任の手続きがもつれて、右のロポ・ヴァスとマラッカの知事ペロ・マスカレニャスとの間の党争となった。これを鎮めるために新しく総督に任命されたのがヌンニョ・ダ・クーニャで、これが一五二九年より一五三八年までの十年間に、アルブケルケの事業を力強く押し進める事になるのである。

クーニャはインドに着く前にオルムヅに寄ってここに経綸を施し、インドに着いてからも海の君主を手なずけることに成功している。が彼がインドで企てた最大の事業はグヂェラートの征服である。彼が一五三一年にボムベイからヂウ攻撃に向った時には、大小四百隻、ポルトガル兵三千六百を率いていた。これはポルトガルとしては未曾有の大軍である。がこの大軍を以てしてもヂウは直ちには陥落しなかった。何故ならグヂェラートのスルタン・バハドゥルはトルコの将軍ムスタファの援軍を得ていたからである。ムスタファはヨーロッパ風の戦術を心得、砲兵士官として有名であったが、ヂウの危機の知らせによって、紅海から二隻八百名を率いてかけつけたのであった。そこで彼は全守備軍の指揮を委ねられ、正確な砲撃を以て防いだ。クーニャはこの形勢を見て要塞強襲を躊躇せざるを得なかったが、王の命であるが故に止むなくこれを強行して撃退された。であとは港の封鎖に留めて南方チャウルに退いた。

その間にスルタン・バハドゥルはデリーのスルタンと戦争を始め、海岸地方の守りを緩くせざるを得なくなった。そこでヂウの代りにバッセインの町をサルセット島ボムベイ島と共に譲ろうと申出て来た。クーニャは喜んでこの講和に応じ、一五三五年にバッセインに要塞を築いた。然るにバハドゥルは戦に敗れて海の方へ圧迫され、ヂウに逃げて来た。そこで彼はポルトガル人を味方にすべく、ヂウの側に要塞を作る土地を提供しようと申出た。クーニャはそれに対して紅海方面への自由な貿易の保証を約したが、ただトルコの船のみは除外した。この原則の上に攻守同盟が出来上ったのである。

がデリー軍の圧迫が薄らぐと共にバハドゥルはポルトガルの要塞を邪魔にし出した。そうしてデカンの他の諸王と結び始めた。クーニャはそれを察して一五三七年正月ヂウに赴き、自分の船でスルタンと会見したが、その会見からの帰途スルタンの船はポルトガル船と衝突し、遂にスルタンは殺された。その混乱に乗じてポルトガル人は容易に町を占領することが出来たのである。しかしやがてグヂェラートの大軍が押し寄せてくると、ポルトガル人はまた要塞の中へ引き上げざるを得なかった。その上翌一五三八年には、七千の兵をひきいた強力なトルコ艦隊がヂウの前に現われ、二十五日間重砲を以て要塞を砲撃した。しかし城兵は要塞を死守して、破壊口から突撃を辛くも撃退した。その内トルコ艦隊は、クーニャの送った数隻の救援艦を大艦隊の一部と誤判して、囲を解いて引き上げて行った。その時要塞では砲弾も既に尽き、戦い得る兵僅かに四十人に過ぎなかったという。あとは戦死し、傷き、また壊血病で寝込んでいたのである。

かくしてヂウは辛くも保持された。それは一五三八年の十一月であった。最後の危機に際して彼がヂウに十分の救援軍を送り得なかったのは、この九月に既に後任の副王ガルチア・デ・ノローニャが到着し、慎重に構えて容易に動かなかったからなのである。この後任の選定もまたクーニャの地位が本国に於て危うくなったことを示していた。十年間の苦しい努力は冷淡な取扱いを以て報いられた。それはクーニャのみならず部下の多くの士官たちの感じたところであった。かくてクーニャは極度の不愉快の内に一五三九年正月自分の借りた船でインドを出発し、七週間後に海上で死んだ。

このような結果が招来されたのは、一つは本国が遠い出先の事情を審かにしないことによるが、もう一つにはインドで服役によって成金になろうと考えていた貴族たちが厳格な総督のためにその意を果さず本国に送還されなどして頻りに悪声を放ったことにもよるのである。がジョアン三世の立場としては、クーニャが政治的関心からスルタン・バハドゥルにあまりに譲歩し過ぎ、キリスト教の伝播に熱心でない、という点を嫌ったのであろう。ジョアン三世は宗教審判をポルトガルに導入したほどの人であるから、このことは相当重要な意義を持つと思われる。更にそれと聯関して考えらるべきことは、クーニャがインド洋で展開した兵力が、ポルトガルの国力の最大限に達していたのではないかということである。ガルチア・デ・ノローニャは訓練された兵士の代りに解放された囚人を連れて来て、インドに於けるポルトガル士官たちにむしろ土人兵の方がよいと思わせたほどであった。本国に於ける壮丁がそれほど不足して来たのである。これらの点を考えれば、航海者ヘンリ以来一世紀の間に極めて強靱な力を以て発展して来たポルトガルの東への進出は、インド沿岸に於てゴア、ヂウ、及びサルセットを含むバッセイン、の三地点、インドの外に於てマラッカ、オルムヅの二地点、の攻略を以て、その発展を終ったということが出来るのである。

植民地攻略としての発展の勢は止まった。あとは既に手に入れた植民地の維持が主要事になる。マラッカの如きは辛うじて維持が続けられ得たのである。がこの運動の本来の動力としての未知の世界への探検の要求、キリスト教のための戦、及び貿易の関心は、ここで止まったわけではない。ポルトガルの艦隊はマラッカから先へは大挙進出をなし得なかったにしても、探検や貿易の努力は更に太平洋のなかへのびて行ったのである。が特に重要なのは、それらよりも一層熱心にキリスト教伝播の運動が先へ先へと押し進められ、その形に於てポルトガルの勢力が日本にまで到達したことである。

探検と貿易との仕事としては、アルブケルケがマラッカを攻略した一五一一年の末にモルッカ探検に派遣された三隻の船が、アンボイナまで到達した。内一隻は難破し、船長フランシスコ・セランは部下と共にあとに残って、本来の香料の島テルナーテに来た。この報が一五一三年春マラッカに着くと、セランを迎える船隊が派遣され、これが香料の島テルナーテとティドールとの間の引っばり凧になったのである。セラン一人はなおテルナーテに留まったが、この時彼のマガリャンスに宛てた手紙が、世界一周航海を刺戟したといわれている。というのはセランがマラッカからモルッカへの距離を非常に誇張して報告し、バスコ・ダ・ガマ以上の大仕事をなしたかの如く吹聴したからである。マガリャンスはこれに基いて計算し、香料の島がポルトガルに許された半球よりも東へ出ていること、従って西廻りの方が近いことを推論したのであった。

この計算は誤りであったが、しかしマガリャンスの西廻り航海は、一五二一年の秋には遂に実現したのである。それまでの間にポルトガルの商船は一五一八年に一度来ただけであった。次にアントニオ・デ・ブリトーがやや大なる船隊をひきいて来たときには、既にスペインの船がこの海域に現われていた。かくして香料の島をめぐるポルトガルとスペインとの争が起るのであるがそれは東へ向けての探検と西へ向けての探検とが落ち合ったということ、従って未知の領域への熱烈な視界拡大の運動がここで一応のまとまりに達したのであるということ、を意味している。われわれはここまででその半分を、即ち東へ向けての探検のみを、辿って来たのであるが、ヨーロッパ人が日本へ現われたときには、他の半分の知識をもすでに十分に持っていたのである。即ち世界一周によって得られた視界の拡大が、ヨーロッパ人の真実の優越性を形成していたのであった。それを十分に理解するためにはわれわれはなお西方への視界拡大の運動を辿り、スペイン人の偉業を観察して見なくてはならぬ。

がそれは次章の問題として、ここではマラッカまで来たポルトガル人が、いかにして日本まで探検の歩をのばして来たかを見て置かなくてはならぬ。それは探検家の仕事ではなくしてキリスト教の宣教師の仕事であった。そうして宣教師がこのような仕事を成し遂げたについては、近い過去にヨーロッパに起った大事件が、即ち宗教改革が、響いているのである。

宗教改革の運動は大分前からヨーロッパで燻っていたが、それが焔となって燃え上ったのは一五一七年であった。それはインド洋においてアルメイダやアルブケルケの事業がすでに終った後である。ヨーロッパがこの改革によって混乱に陥ると共に、ポルトガルの植民地攻略の仕事も一時その活力を失ったように見える。しかし新教の攻勢によって深刻な反省を促されたカトリックの世界においては、さまざまな腐敗の粛清、宣教師の生活の浄化などによって、反撃に出る傾向が激成されて来た。中でも著しいのは、一五三四年にイグナチウス・ロヨラによって創設せられたヤソ会である。それが法皇に承認せられたのは一五四○年であった。即ちポルトガルの植民地政略の勢の止まった時とほぼ同時なのである。

ところでこのヤソ会は、清貧・貞潔・服従などの中世的戒律を厳格に守り、自己及び同胞の魂を救うために身命を捧げて戦う軍隊であった。従ってそれは内面化された十字軍であるということも出来る。ローマの教会が宗教改革によって失った権威を、何とかして回復しようということも、この十字軍の目ざすところであった。だからこの運動はポルトガル人の視界拡大の運動と直ちに結びつくことが出来たのである。この視界拡大の運動において主観的な筋金の役目をつとめていたのは十字軍的な精神であったが、それは視界が拡大されるにつれて、単にイスラムに対する反撃運動という狭い立場から、一般的な異教徒教化の運動に転じて行った。丁度その傾向が、軍隊的な組織を持ったこの教団にぴったりと嵌ったのである。

ローマの教皇がヤソ会を公認した一五四〇年の頃に、丁度ポルトガル王ジョアン三世は、インド総督クーニャがキリスト教伝道に不熱心である故を以て更迭させ、ローマ駐剳の公使に命じて力ある宣教師を探させていた。そこで当然着目せられたのがこの新しい活気ある教団であって、その幹部の二人が選に入った。その内の一人がフランシスコ・デ・シャビエルである。彼はポルトガル王の招聘を受諾し、翌一五四一年、新しく赴任するインド総督スーザの艦隊と共にインドに向ったのであった。ヤソ会士としてはまことに出来たてのほやほやである。

シャビエルがインドに着いたのは、一五四二年であった。ところでこの一五四二年という年は、ポルトガル人が初めて種子島に漂着し、日本人に鉄砲を伝えた年、ポルトガル人の側から言えば、日本を発見した年である。この漂着の事件は種々異なって伝えられているが、その船がシナのジャンクであり、乗っていたポルトガル人が二人乃至三人に過ぎなかったことは、動かぬところであるらしい。即ちポルトガルの「船」が日本を目ざして来たのではなく、船から遊離した冒険的なポルトガル人が、偶然、日本に接触したのであった。

しかしこの偶然の事件の背後には、日本人にとって一世紀以来馴染の多いシナ沿岸へ、ポルトガル人が進出して来たという事実がある。それはマラッカ征服後一五一四年に、シナへの使者をシナ人のジャンクに乗せて送ったことに始まる。ついで一五一六年には、ポルトガル船四隻、マレー船四隻の船団を以て、初めて広東附近タマオまで進出した。広東の知事が皇帝へ伺いを立てている間に、船団の中の一隻はレキア(琉球)探検に派遣されたが、しかしこの船は台湾対岸の漳州まで来ただけであった。その中に南京からポルトガル人の宮廷訪問の許可が到着した。そこで一五二〇年の初めに、司令官は、福建南端から陸路南京に向った。謁見は一五二一年に至って漸く行われた。しかるに右の船団に続いて一五一九年にやって来た第二の船団の司令官は、タマオに要塞を築いたり、子供を誘拐したりなどして問題を起した。それに加えてシナへの救援を求めに来たビントヮンの王の使者が、ポルトガル人に征服の野心があることを説いて聞かせた。そのため皇帝は、南京に来ているポルトガルの使者を拘禁し、同国人の入国を禁じた。で、一五二一年に第三の船団二隻がタマオに来たときには、シナ人はこれを撃ち払った。翌一五二二年に第四の船団五隻が着いたときにも、シナ人は一隻を捕獲し一隻を破砕して追い払った。こうして公許の貿易は遂に成功しなかったのである。しかし私貿易はそうではなかった。特にシナのジャンク船を利用したポルトガル人の貿易は、漸次北にのびて寧波に及んだ。種子島に漂着したポルトガル人も、シャムでポルトガル船に別れ、ジャンクを使ってシナ沿岸の貿易をやっていた人たちなのである。

そういう情勢であったがために、たとい偶然にもしろ、日本が見つかったということの影響は非常に大きかったらしい。ピントーの旅行記によると、日本は銀が豊富でシナ商品を輸入すれば大儲けが出来ると聞いた人々は、争って商品の買入れに着手し、一ピコル四十両の生糸を近々八日の間に百六十両までせり上げた。そうして九隻のジャンクが十五日の間に準備を整え、日本に向って出発した。この記事はあまり信用の出来ないものではあるが、しかし種子島漂着の報をきいたポルトガル商人が直ぐにシナ沿岸からジャンクで日本に向ったということは、他の報告にも現われている。ポルトガル人の日本への渡米はこの後迅速に始まったらしいのである。

つまりシャビエルがインドへ着いたとたんに、ポルトガル人が日本へ来始めたのである。そうしてその後五六年の間に、ポルトガル人は九州沿岸の諸所の港に出入するようになり、シャビエルはマラッカや南洋諸島を見て歩いた。一五四七年には、マラッカで、鹿児島人ヤジローとシャビエルとが会った。シャビエルはヤジローにおいて日本人を見、日本人に対して非常に好感を抱いた。日本布教の決意はこの時に固められたといわれている。

この因縁によってシャビエルは、一五四九年に日本へ渡来した。これは一隻や二隻の貿易船が日本へ来たというような小さい事件ではなかった。航海者ヘンリ王子以来の「東方への視界拡大の運動」が、ここではポルトガル艦隊の姿においてではなく、三人のヤソ会士の姿において、日本にまで届いたのである。

コロンブスの西方への航海は、結果としては新大陸の発見となり、近代のヨーロッパに甚大な影響を与えたのであるが、しかし未知の世界への視界拡大の運動としては、航海者ヘンリの活動から派生して来た一つの枝に過ぎない。この運動の最も困難であった点は既にコロンブスの幼時に打ち越えられていた。アリストテレース以来の知識の限界は突破され、アフリカ沿岸の探検は急速に歩度をのばしつつあった。この地盤の上で西廻り航海という考を実行に移して見るか否かがここでの問題だったのである。

しかし結果として新大陸が発見されたということは非常な大事件であった。コロンブス自身はまだその意義を理解するに至らなかったが、彼のあと二、三十年の間にこれが全然新しい『発見』であることが明かにされ、一挙にして視界は倍に拡大されたのである。しかもそれは単に地理的の発見たるに留まらず、新しい人間社会の発見、新しい文化圏の発見でもあった。この点に於てインドやシナへの航路の打通とはよほど趣を異にしていると云ってよい。インドやシナはどれほど珍らしかったにしてもとにかくその存在の知られている国であった。然るにアメリカの存在は全然知られていなかったのである。未知の領域の開明ということがこれほど顕著に実現された例はない。従って未知の世界の開拓に対してこれほど強い刺戟となったものも他にはないのである。

この相違と聯関して植民地攻略の仕方が著しく異って来たことも忘られてはならぬ。インド洋では、ポルトガル人は積年の仇敵アラビア人と制海権を争ったのであって、初めからインド征服を目ざしたのではない。インドでの植民地攻略はアラビア人との戦争に必要な根拠地を獲得するためであった。然るにアメリカにはそういう仇敵はいなかったのである。しかも十字軍的精神はここでも同様に旺盛であった。そこでスペイン人は単純に土人の国々を征服したのである。

この征服事業の発端をなしたのはコロンブスの西への航海である。

コロンブスはこの航海が惹き起した結果の故に非常に有名となったが、そのくせ伝記には不明な点が多い。生地や生年についてさえ多くの異説がある。しかし多分一四四六年にヂェノヴァで生れたイタリア人だということは確かなのであろう。十四歳の時から船乗りとなり、外国に出たらしい。一四七七年に、多分英国のブリストルから出帆して、アイスランドとの中途にあるファロエ諸島を超えて百哩位北まで航海したのが、大洋を知った初めであると云われている。その後ポルトガルに移り、一四八二年以後に、ギネア海岸へ航海したこともある。その内リスボンで結婚したが、その妻の父が遺して置いた海図や書類から彼は色々なことを学んだらしい。

当時は航海者ヘンリの歿後二十年も経って居り、ポルトガルの海員たちの間の発見熱は大変なものであった。だから西方の海の秘密についての色々な噂もかなり行われていたのである。例えばポルトガルの船長マルチン・ヴィセンテは、サン・ヴィセンテ岬の西方四百五十レガのところで彫刻のある材木を拾った。これは幾日も幾日も吹き続いた西風に流されて来たのであるから、西方のあまり遠くないところに陸があるに相違ないということが云える。またアゾレス諸島にはその地に存しない樅の幹や、インドに於てのみ育ち得るような太い蘆が漂着した。或はまたマデイラのアントニオ・レーメは百哩ほど西方に三つの島を見たと語った。等々の類である。

コロンブスはこれらの話を自ら聞いたほかになお当時の海図からも同じような示唆を受けている。当時の海図は航海者の錯覚に基くようなものを書き入れているのであって、アンティリア島の如きがそれである。この名は後に彼の発見した西インドの群島の名として生き残っている。

がこれらよりも一層強い影響をコロンブスに与えたのは、一四一〇年にピエール・ダイーの書いた Imago mundi(世界像)という地理書である。コロンブスはこの書をポルトガルにいた時分に熱心に読んだのみならず、後に航海の時にも携えて行った。ところでこの書は学問的にあまり価値のあるものではなく、古代及び中世の多くの学者からの寄せ集めで、新しい探求の結果などあまり重んじていない。マルコ・ポーロの名なども出ては来ない。しかもコロンブスのコスモグラフィーの知識は悉くこの書から出ているのである、特に地球の大きさや大洋の狭さについての考がそうである。アイーは、アリストテレース、セネカ、プリニウスなどを引用して、スペイン西岸とインド東岸との間の海が、順風数日間に渡り得る狭い海であることを説いた。或はアリストテレースやアヴェロエスに基いて、アフリカにもインドにも象がいる、だからアフリカ西岸とインド東岸とはあまり距っている筈がないと論じた。その距離はまだ解らないが、しかしスペインから東に向ってインドに達するまでの人の住んでいる世界は、地球の半周よりは大きいのである。従って西への海路の方が近道であるということは動かない。この近道という考がコロンブスに対して非常に有力に働いたのである。

航海者ヘンリの仕事が既にその実を結びかけている時代に、右の如き典拠に基いた知識が有力に働いたということは、全く不思議であるが、しかしそれは、楽園の位置と性質や切迫せる世界の没落などに関するアイーの考がそのままコロンブスを支配していたことを思えば、まだ何でもないのである。地上楽園は遙かなる東方の高いところにあって、そこから川が恐ろしい勢で流れ下っている筈であった。後にコロンブスはオリノコ河口に達したとき、これが楽園から流れ出る川だと真面目に考えたのである。

が、コロンブスの西航の企てに決定的な影響を与えたものは、やはりトスカネリの手紙であろう。コロンブス自身の書いたコピーによると、

「リスボンのフェルナン・マルティンス僧会員に物理学者パオロより挨拶を送る。香料の国へ行くにギネアを通る道よりももっと近い海の道があることを曽て貴下と話し合ったことがある。それを思うと、王陛下と貴下との親密な御交際の御知らせは一しお愉快に感ぜられる。王は今やあの方面のことにあまり通じないものでも理解し得るような、むしろ眼見に訴えて人を承服せしめる底の説明を求められる。余は大地を現わす球によってこのことを示し得ると思うが、しかし一層容易な理解のために、また手数を省くために、この道を海図の上で説明しようと決心した。で余は自分の手で引いた海図を陛下に捧呈する。その海図に描かれているのは、西への道の出発点たる貴国の海岸や島々、その道の到着点たるべき場所、その途上北極及び赤道からどれほど離れなくてはならぬかということ、及びどれほどの距離によって、即ち何マイル航海した後に、あらゆる香料や宝石の充溢したかの場所に到達する筈であるかということなどである。香料のあるところは通例東方と呼ばれているのに余がそれを西方の地域と呼ぶことを怪しまないで頂きたい。何故ならあの地方は、陸路を取り上の道を通って行けば、東へ東へと行って到達するのであるが、海路を取り地下の道を通って行けば、西へ西へと行って見出せるのだからである。従って地図に縦に引かれた直線は東から西への距離を、横の線は南から北への距離を示す。なお余は地図にさまざまの場所を書き込んだ。航海の詳細な報告によると、そういう所へ諸君はつくかも知れぬのである。逆風とか、何かその他の事情で、目ざすところと異ったところへ着くこともあろうし、又その際航海者がその国土の知識を持っていれば一層工合がいいに相違ないのであるからそれを予め持つようにそこの住民を示すためである。しかしその島々には商人のみが住んでいる。即ちそこでは、世界中他の何処にも見られぬほど多くの商船の群が、ザイトンと呼ばれる一つの有名な港に集まっていると云われる。その港では毎年胡椒を積んだ百隻の大船が出発する。他の香料を積んだ他の船は別である。その国土は非常に人口が多く、州や国や都市も数え切れぬほどあるが、王の王を意味する大汗という一人の君主に支配されている。彼の居所・宮殿は大抵カタイ州にある。彼の父祖はキリスト教徒との交際を望んだ。既に二百年前に彼らは教皇に使を送り、教を伝えるべき多くの学者の派遣を求めた。が派遣された人々は途中障害に逢ってひき返した。エウゲニウス教皇の時にも、一人の男が教皇の所へ来て、キリスト教徒に対する彼地の好意を保証した。余自身もその男とはさまざまのことを長い間話し合った。王宮の偉大なこと、江河の流れが、その幅に於ても、恐ろしい長さに於ても、実に巨大であること、江河の岸に無数の町々があること、或河の沿岸には約二百の町があり、広い長い大理石の橋が無数の柱に飾られて掛っていることなどを。それはラテン人が訪ねる価値のある国土である。ただに金銀宝石或は珍らしい香料などの巨大な宝がそこから得られるが故のみならず、学者や哲学者や熟練した天文学者の故に、またいかなる巧みさと精神とを以てかくも強大な国土が統治され、或は戦争が遂行されるのかを知るために。フィレンツェ、一四七四年六月二十五日」

「リスボンから西へ真直に豪華都市キンサイまで、地図には二十六劃書かれている。一劃は二百五十哩である(milliarium ローマの千歩。

一マイルより少し短い。)。キンサイは広さ百哩で十の橋を持つ。この町の名は天の都市を意味する。この町については、技術家の数や収益の高など、多くの不思議なことが云われている。ここまでの距離は大地全体のほぼ三分の一になる。この町はマンヂ州にあるが、君主の首府のあるカタイ州はその隣州である。しかし同じく人の知っているアンティリアの島からあのひどく有名なチッパングまでは十劃である。この島は金・真珠・宝石が非常に多く、純金を以て寺院や宮殿の屋根を葺いている。だから我々は、未知ではあるが遠くはない道を辿って海の空間を切り開かなくてはならぬ。」(Ruge; Geschichte des Zeitalters

der Entbeckungen. S. 228-229.)

以上がトスカネリの手紙なのである。これはポルトガル王を動かすに至らなかった。一四七一年に黄金海岸まで到達し、急速にアフリカ回航の歩度がのびようとしていた時だからである。ところが数年の後、一四八〇年から一四八二年の間に、コロンブスはトスカネリと文通して、右の手紙と地図との写しを見せられたのである。「この時までは彼は単純に一人の船員であった。この時から彼は発見者となった」(do. S.

225.)とさえ云われている。彼は遅疑するところなくトスカネリの考に賛成し、その実行の決意を云い送ったらしい。トスカネリは激励の手紙を寄せた。

「余は西に向って航せんとする貴下の意図を賞讃する。貴下が余の地図に於て既に見た如く、貴下の取ろうとする道が世人の思うほど困難でない、ということは余の確信である。反対に余の描いたあの地方への道は全く確実なのである。もし貴下が、余の如く、あの国土に行って来た多くの人々と交際したのであったならば、何の疑懼をも持たなかったであろう。そうして有力な王たちに逢い、あらゆる宝石の充ち溢れた繁華な町や州の多くを見出すことを、確信するであろう。またあの遠い国々を支配する王侯たちも、キリスト教徒と交わりを結び、そこからカトリック教や我々の持つあらゆる学問を学び得るような道が開けたことを、限りなく喜ぶであろう。その故に、またその他の多くの理由によって、余は貴下が、あらゆる企てに於ていつも優秀な人を出しているポルトガル国民全体の如く、実に勇敢であることを当然と思う。」(do. S.

231.)

これによって見ればコロンブスを衝き動かしていたものがマルコ・ポーロ以来の東方への衝動にほかならぬことはまことに明白である。その東方への「近道」の考には確かにコスモグラフィーの上の新しい知識も含まれているではあろうが、しかしアリストテレースやアヴェロエスの典拠によってもそれだけの見当は立ち得たのであった。従ってここには新大陸の発見を予想せしめるような何らのイデーも含まれてはいない。もしここに何らか新しい契機が含まれているとすれば、それはトスカネリの所謂地下(subterraneas)の道の実証という点のみである。大地を球と考えることは既に古くから行われていたが、それを実証する業績は未だ何人にも挙げられていなかったのである。今や東方への衝動がこの実証の試みとなって現われて来た。しかもそれは、トスカネリの説明が示す如く、明かに間違った認識に基いてであった。西廻りの道が「近道」であるのでなくてはコロンブスの勇気は出なかったであろう。とすれば新大陸の発見は間違った認識によって誘導されたと云わなくてはならぬ。それはこの発見が偶然に過ぎなかったということなのである。しかしこの偶然を押し出したのが東方への衝動であったとすれば、前に云った如く、この西廻り航海が航海者ヘンリの事業から派生した一つの枝に過ぎぬということは、いよいよ確かであろう。

コロンブスの功績は以上の如き西廻り航海の試みを実行に移したという点にある。ここには航海者ヘンリの如き明敏な組織者はいなかった。勢い彼はその個人的な熱情と意志とによって押して行かなくてはならなかった。ここに彼の長所も欠点もある。彼が多分に山師的な色彩を帯びて見えるのもここに起因するであろう。

コロンブスは一四八三年に右の計画をポルトガル政府に申出た。ヘンリ王子の精神を受けついだジョアン二世が勢込んで黄金海岸から先へ歩度をのばそうとしている時であった。王はこの申出でを委員会に附託したが、委員たちはコロンブスを夢想家として斥け、王も彼を熱狂的なお喋舌と見たらしい。香料の国への近道という点のみから云えば、この判断は誤まっていなかったのである。

翌一四八四年にコロンブスは妻を失った。それを機会に彼はポルトガルを去ってスペインに移り、そこで有力な保護者を見出すことが出来た。遂に一四八六年、大司教メンドーサの紹介によって女王イサベラに謁見し、廷臣として迎えられた。彼の抱懐している計画はサラマンカ大学に於て審査を受けたが、香しくなかった。彼はコスモグラフィーの典拠によって主張するに留まらず、聖書の句などを引いてかなり狂信的なことを述べ、神学者たちをさえ驚かせたのである。結局一四九一年に至って審査が決定し、彼は婉曲に拒否された。これもサラマンカ大学としては当然の処置であったであろう。天文学的、コスモグラフィー的な計算や推論と、古典や聖書の中にある予言或はその索強附会の解釈との、不思議な混合に対しては、学問の立場から是認することは出来なかった筈である。彼の後の成功は彼の計画が学問的に正しかったからではなかった。

ここで彼の生涯の劇的な瞬間が現われてくる。彼はスペインを去ることに決意し、息子ディエゴの手をひいて、とぼとぼとティントー河沿いにウェルバの港の方へ歩いて行った。その途中、海に近い不毛な丘の上にあるラ・ラビダの僧院に来たとき、彼は饑と疲れとで動けなくなり、僧たちにパンと水とを哀願した。その不思議な乞食のありさまが慈悲深い僧侶の、特に僧院長ファン・ペレス・デ・マルケナの注意を引いたのであったが、偶然にもそのファン・ペレスが女王イサベラの告解師だったのである。コロンブスは僧院の住居へ連れて行かれ、色々手当を受けた後に、広々と海の見晴らせる広間で、その西廻り航海の計画のことやその望の失われたことなどを話した。僧院長はコロンブスのことを曽て聞及んだことはなかったのであるが、その熱狂的な情熱にはすっかり魅せられたので、近くのパロスから天文学やコスモグラフィーに通じている物理学者ガルチア・エルナンデスを呼んで相談した。三十歳そこそこのこの若い物理学者も、コロンブスの話をきいているうちに、だんだん興味を覚えて来た。結局二人は、この珍しい人物をつなぎとめるのが女王のためになるという結論に達した。で僧院長は女王イサベラに手紙を書き、グラナダの宮廷へ使をやった。二週間経つと女王の礼状がつき、僧院長にすぐ来てくれとの事であった。彼は即夜出発して女王からコロンブスの企のために三隻の船を給するという同意を得て来た。コロンブスの運命はかくして開けたのである。

丁度一四九二年の正月にモール人との戦争が終ったこともコロンブスにとっては好都合であった。しかしなおもう一つ最後の困難があった。それはコロンブス自身の提出した条件なのである。つい近頃ラ・ラビダで饑と疲れとのために死にかけていた男が、スペインの王位に近いほどの高位を要求したということ、ここにも我々はコロンブスを理解する一つの鍵を見出すと云ってよい。即ち彼の条件は、提督の官位、貴族の身分、新発見地に於ける副王の地位、王の収入の十分の一という割での収穫の配分、外地関係の最高裁判官の地位、船の艤装の八分の一を引受けた場合には収穫の八分の一を保有すること、などである。さすがの女王もこれにはあきれて断った。コロンブスもその要求を一として引きこめようとはしなかった。で一月の内に既に相談は破れ、コロンブスは再び宮廷を去ってコルドバ経由フランスに行こうとした。その時に調停に立ったのが、最初からの彼の愛護者メンドーサと会計を司るルイース・デ・サントアンヂェルであった。彼らは植民地の増大やキリスト教の伝播がいかに望ましいかを説いて、遂に女王にコロンブス呼戻しを同意せしめた。急使は女王がコロンブスの要求を承諾するとの報をもたらして彼のあとを追いかけ、途中から連れ戻して来た。かくして一四九二年四月十七日に契約が成立した。コロンブスの熱狂的な自信が遂にスペイン国を圧倒したのである。しかしまた、まさにこの点が、コロンブスの後の失脚の原因でもあるのである。

かくてコロンブスは準備に着手し、同じ一四九二年の八月三日に出発したが、大西洋の横断も決心して見ればまことに簡単なものであった。まずカナリー群島へ直航、船の修繕のために四週間を費し、そこから九月六日に出帆、西に向った。十六日には既に気候の変化が認められ、陸地の近いしるしが見えるように思われ出した。しかしまだ中々陸は見えず、船員の不安が高まって相当不穏な気勢も現われたらしい。十月の十日にも船員は不平を訴えた。然るにその十二日の朝の二時に陸地が見えたのである。夜が明けると緑の美しい島が眼の前にあった。コロンブスは眼に喜びの涙をたたえながら讃美歌 Te deum laudamus を口ずさんだ。船員も皆それに和した。

この島はコロンブスによってサン・サルバドルと命名された。その所在については異論が多く、未だ解決されたとは云えないが、現在のワトリング島と見る説が有力であるらしい。次で附近の諸島を探検中、土人から南方にコルバ(キュバ)という大島のあることを聞いて、コロンブスはそれをチパングであろうと判断した。そこで十月二十四日に出発、二十八日にその北岸に達した。着いてからはこの地をアジア大陸と考えるようになったらしい。十一月一日の日記には、「キュバはアジア大陸である。我々はキンサイ及びザイトンへ百哩の地点にある」と記している。そうして実際大汗との連絡を得ようと努力しているのである。

キュバ沿岸の探検に一カ月を費した後、十二月五日コロンブスはハイチに来た。ここは山も野も美しく、農耕牧畜に適する。岸には良港が多く、河川には「砂金」がある。八日の後にコロンブスは、大地が最大の富を蔵する地に近づいたと信じた。西への航海の目標が、香料でなくして黄金とされた所以は、ここに淵源する。その興奮や荒天航海の配慮などの結果、彼は二日間眠らなかった。そうしてへとへとになって船室に引き込んでいた十二月二十四日の夜に、船は砂洲に乗り上げた。

コロンブスはこの地に植民地を設定し、三十九人のポルトガル人を残し、あとの二隻の船で一四九三年一月四日に帰航の途についた。ハイチの島を最後に離れたのが一月十六日、アゾレス群島に来たのが二月十五日である。三月初めにリスボンに入ってジョアン二世に謁した。スペイン帰着は三月十五日であった。彼は民衆の歓呼の中にパロスに入り、そこからセビリャへ行った。急使によってこの遠征の成功を知った王や女王は、三月三十日附でコロンブスをバルセロナに招待した。そこでコロンブスは、インドからもたらしたと称する珍宝や土人を携え、スペイン南西端のセビリャから東北端のバルセロナに至る全スペインを、凱旋行列のように練って行った。国中の人々が大洋の征服者を見に集まった。かくて四月中旬にバルセロナに入り、宮廷の最高の歓迎を受けた。

当時コロンブスがいかなる報告をなしたかは、二三の手紙(1493年二月十五日、Luis de Sant-Angel

宛。同三月十四日、Rafael Sanchez 宛)によって知ることが出来る。彼はインド洋まで行って来たと確信していたのである。「私のプランを夢想とし私の企図を妄想とした有力な人々の意見に対抗して私が主張したことを、神は驚くべき仕方で確証し給うた。」「併しこの偉大な企てがかく成功したことは、私の功績ではない。神聖なカトリックの信仰と、我々の主君の敬虔との功績である。何故なら人の精神が理解し得ぬことを神の精神が人々に与えるのだからである。神はその命に従うしもべの祈りをきき給う、今度の場合の如く不可能を願うように見える時でさえも。その故に私は、在来人力を超えていた企てに成功したのである。……王も女王も諸侯も、その福なる国家も、またあらゆるキリスト教国も、即ち我々すべては、救主エス・キリストにかかる勝利を与え給うたことを感謝すべきであろう。行列が行われ祝祭が祝われ、神殿は緑の枝で飾られるべきであろう。キリストは、かくも多くの民族の今まで失われていた魂が救われるのを見るならば、地上に於ても天上に於ても歓喜せられるであろう。我々もまた我々の信仰の向上や財宝の増加を喜ぼうと思う。……」

この熱狂的な感激は、コロンブスの主観的な歓喜を表現してはいるが、客観的にその主張の正しさを立証したものではない。彼はキュバをシナ大陸、ハイチを日本と即断したらしく、これらの島の大きさをも誇大に報告している。しかしそれらの島の位置をはっきりと地図に示すことは出来なかった。それらに対する疑念はその当時にも既に存したのである。そうしてまたこの疑念の故に、コロンブス自身がおのれの新発見の意義を理解し得たよりも先に、他の探検家が、即ち他ならぬアメリゴ・ヴェスプッチが、それを明かにするに至ったのである。

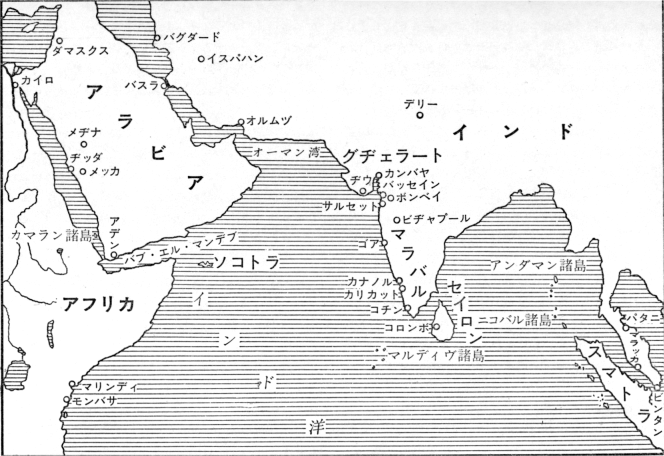

アメリカ発見・征服地図

アメリカ発見・征服地図

が当時としては、コロンブスの見当が当っているにしろいないにしろ、とにかく西へ航海して大陸らしいものに突き当ったというだけで十分であった。スペイン王は大乗気で一四九三年五月末にコロンブスの提督及び副王としての特権を再確認し、第二回航海の準備に取りかからせた。そうしてコロンブスの要求するままに、十四隻の快速船、三隻の大貨物船、千二百の歩騎兵、その他ヨーロッパの家畜・穀物・野菜・葡萄などの移植の準備までがなされた。これはもはや探検船隊の準備ではなくして、新しい土地を占有し経営するための植民船隊の準備である。コロンブスは既に予め副王としての活動を開始したのであると云ってよい。このプランの実現には多数の官吏や軍人が必要であった。ベネディクト派の僧が一人、新しい国土の司祭代理としてローマから任命された。スペイン貴族を代表するものとしては、アロンゾ・デ・オヘダ、フアン・ポンスェ・デ・レオン、ディエゴ・ベラスケス、フアン・デ・エスキベルなどが加わった。これらは背後にこの方面で活躍した人々である。コロンブスはこれらの同勢を以て先ず適当な場所に植民地を建設した後、更に探検航海を続け、ただにチパングやカタイに到るのみならず、西航して世界一周を試みようとしたのであった。第一回航海は彼をして、大地は天文学者やコスモグラーフェンの云うほど大きくはないという確信をますます固めさせたのである。

我々はこの計画の内にポルトガルのインド航路打通の運動と明白に異った性格を見出すと思う。この時はヘンリ王子の歿後既に三十三年を経て居り、ポルトガルがアフリカの新発見地に石の標柱を建て出してからでももう十年目である。バルトロメウ・ディアスが喜望峰の東まで進出してインド洋への門が既に開かれたのは五年前のことであった。しかしポルトガルはまだ植民船隊を送るという如き気勢は見せていないのである。インドに副王が任命され、植民地攻略が必至となって来るまでには、なお十数年の年月が必要であった。然るにスペインは、探検航海の仕事に手を出した翌年、既にもう植民船隊を建造したのである。これはこの事業に於てポルトガルに遅れているのを取返そうとする焦慮にもよるであろうが、ポルトガルの努力によって眼を開かれたとき、主としてこの探検の物質的成果に眩惑したということにもよるであろう。コロンブスは丁度このスペインの焦慮や欲望と結びついたのである。そうしてまた彼の性格もこのスペインの傾向に打ってつけであったと云ってよい。

スペインのこの傾向はまたあの有名な境界線の問題にも現われている。既に古くからポルトガルはその発見地の領有や独占について教皇の認可を得ていたのであるが、コロンブスの帰国後スペインは急いで教皇の許に今後の発見の計画やそれと聯関するキリスト教の伝道に就て諒解を求めたのである。そこで一四九三年の五月に、アゾレス諸島及び緑の岬諸島の西百レガの子午線を境として、それより西方で見出された、また見出されるであろう島や陸をスペイン王及びその後嗣に「与える」という指令が発せられた。この線はコロンブスが天にも海にも気温にも変化の現われる線として主張したものであるが、事実上そんな境界線はないにしても、教皇がそれを認めたことによって政治的境界線として現実化したのである。尤もこの境界線はポルトガルとスペインとの間に問題となり、種々交渉の結果、翌年七月に更に二百七十レガ西方へ移すことになった。がいずれにしてもそれは二つの国家の間の境界線の問題である。コロンブスの第二回航海は既にかかる問題とからみ合っていたのである。

コロンブスは前記の植民船団をひきいて一四九三年九月末出発、カナリー群島を出たのは十月十三日で、十一月三日には小アンティル諸島についた。大西洋横断は二十日間である。次でハイチに至り、前年残して置いたスペイン人を探したが、これは絶滅されていた。で適当な根拠地を探すのに手間取り、三カ月を経て漸くモンテ・クリスチの東十レガのところにイサベラ城を築いた。そこから頻りに黄金の捜索に人を出し、また自らも出掛けた。相当な発見があった。それは金鉱で、金掘りたちを護るためにコロンブスは堅固な家を建て五十六人の守備兵を置いた。ソロモンが黄金を取りに人を派遣したと云われるオフィルの地はここに相違ないとコロンブスは信じた。驚くべく多量な黄金が続々と発見せられるであろうと人々も信じた。しかもこの最初の築城や黄金の発見は、コロンブスが初めにチパングではないかと見当をつけた土地に於てのことなのである。そうしてそのチパングは黄金で屋根を葺いている国なのであった。黄金が目標とされるという特徴はこれらのことの内にも顕著に現われている。

一四九四年四月末、コロンブスは弟のディエゴを代官として植民地に残し、自分は再び探検航海の続行に移った。先ず西航してキュバ南岸に出で、土人に黄金の産地をたずねると、土人はいつも南方を指して教える。そこで五月の初めにキュバの岸を離れて南西に向い、ジャマイカの北岸についた。しかし黄金はありそうにない。再び北に向ってキュバ西岸の女王の園に入り、次でピノス島に達した。ここでコロンブスはマラッカより三十度の所まで来たと考えた。もう二日航海してキュバの西端に達したならば、キュバがアジア大陸であるという彼の迷いは醒めたであろうが、船の状態はもはや前進を許さなかった。これが六月の中頃である。そこで帰航の途につき、ジャマイカの南を廻って八月半ば過ぎその東端に出たが、その後荒天のため三十二夜眠らず、遂に九月二十四日過労で倒れた。九月末イサベラに帰着するまで生死も覚束なかった。かくして第二回の探検旅行も彼の執われていたコスモグラフィー的な迷信を破ることは出来なかったのである。

植民地には思いがけず弟のバルトロメーが三隻の船を以て来援していた。この弟は中々有能な男で、コロンブスの頼みにより英国王を説得に出かけ、ほぼその後援の約束を得たのであったが、かけ違ってうまく兄に逢えず、反ってスペイン宮廷で好遇をうけていたのであった。この弟からコロンブスはスペイン王や宮廷の気受けのよいことを知ることが出来た。しかし他方、部下のスペイン人中には、不満や反抗のきざしが見えて来た。土人もスペイン軍人の悪政に刺戟されて、団結して反抗を始めた。この反抗を少数の騎士たちの手で巧みに抑圧することに成功したのは、アロンゾ・オヘダである。オヘダは胆力と智慧と、そうして土人の知らない『馬』とで以て、土人を手玉にとったのであった。しかし植民地経営は必ずしも快調とは云えなかった。副王の独占権も十分には実現されなかった。荷厄介に過ぎぬ植民も二百人を超えていた。これらの事情からコロンブスは帰国を決意し、一四九六年三月、二隻の船を以てハイチを発し、六月カディスに帰着した。

今度も第一回の時と同じくスペインの南端から北端まで国中を凱旋行列が練って歩いた。連れて来られたインディアン人が黄金の飾りをつけて行列に加わった。ソロモンのオフィルを発見したという主張を実証するためである。当時の政治的事情はコロンブスの事業にとって甚だ不利であったが、それでも王は彼を引見し再びその保護を保証した。また、新しい船隊を即時準備する運びには至らなかったが、コロンブスの特権を再確認し提督の権利を再保証する運びはついた。バルトロメーの代理任命も事後承諾が与えられた。

第三回航海の準備は中々捗らなかった。漸く一四九八年正月に至って、物資補給船二隻を先発せしめることが出来たという程度であった。国内の有力者の間に相当に強い反対の気勢がある。船員もうまく集まらない。遂にコロンブスは罪人を植民しようと考え出した。法廷も追放刑のものをインドに送ることに同意した。この罪人植民は後にスペイン植民地経営の癌となったものである。

がそういう窮策のあとで、一四九八年五月末日、コロンブスは六隻を以て出発した。カナリー群島からは三隻をハイチに直航せしめ、自分は三隻をひきいて南西に向って航路を取った。熱帯地方には黒人のほかに高貴な産物があるという当時の俗信に従ったのである。この俗信を丁度この頃に相当有名な航海者が王のすすめに従ってコロンブスへ吹き込んだ。その手紙はコロンブスを神の使者として絶讃しつつ、宝石・黄金・香料・薬品の類は大抵熱帯地方から出ることを説いたものである。コロンブスは神の使者としての確信をますます高めると同時に、針路を南西に向けたのであった。

この神がかりの状態からして地上楽園の解釈が出てくる。十七日の航海の後にコロンブスはトゥリニダッド島につき、次で翌日オリノコ河口に達したのであるが、このアメリカ大陸の最初の発見が、彼にとっては地上楽園の位置の推定に終ったのであった。この推定の前提として彼は、「地球は球形ではない、梨形である」という考を持ち出している。アゾレス群島の西百レガから急に天象地象が変るのは、そこから大地が高まり始めている証拠である。いまオリノコ河口に来て恐ろしい水量が海へ流れ込んでいるのを見ると、この河の水源地こそまさにその高まりの極まった所に相違ない。地上楽園はまさしくこの極東の高所にあるのである。もしこの強大な河が地上楽園から流れ出るのでなかったならば、それは南方の大陸から流れ出るのでなくてはならないが、そういう大陸のことはこれまで聞いたことがない。だからこの河は地上楽園から来るのでなくてはならない。これが彼の真面目に考えたところであった。そこでこの新発見の大陸はただ触れられた程度に止まり、コロンブスは半月の後にカリブ海に出てハイチの南岸サント・ドミンゴに向った。そこに彼の弟バルトロメーが新しく植民地を建設していたのである。

コロンブスの留守中ハイチの経営は相当進捗してはいたが、しかし他国人たるコロンブス一家への反抗も相当激しくなっていた。イサベラでは上席判事のフランシスコ・ロルダンが謀叛を起し、コロンブス一家の金鉱独占を攻撃した。また土人を味方につけるために、副王代理の圧制から彼らを護るのだと宣言した。この争はコロンブスの到着後も鎮まらず、双方から政府に訴えるに至った。かくてそれは翌一四九九年の九月まで続いたが、遂にコロンブスの方が譲歩してロルダンを上席判事に復職せしめた。しかし本国ではこの植民地での争が非常に不評判で、フランシスコ・デ・ボバディリャを新しく判事に任命した時には、副王の特権などを無視して、行政権も兵権もすべて判事の手に移した。更に植民地の福祉に害ありと認められる者は強制的に島から追放し得る権利をさえも与えた。でボバディリャは一五〇〇年八月末サント・ドミンゴに着くや、直ちにここを占領してコロンブス一家の者を捕縛し、本国へ送還したのである。

コロンブスは船長の同情ある取扱いを受け、王子の乳母へ宛てた手紙を取りついで貰ったりなどした。王の側に於てもコロンブスに対する処置を不当とし、縛を解いて礼遇する様に命じた。王に謁見の際にはコロンブスは感極まって言葉が出なかったという。こういう事件のためにボバディリャも不評判となり、ドン・ニコラス・デ・オバンドに代えられた。オバンドに対する信用によって新世界に行こうとする人が急に殖えて来た。かくてこの新総督は一五〇二年二月に、三十隻二千五百人を以て出発、四月半ばにハイチについた。植民地の経営はもうコロンブスとは縁が切れてしまったのである。

以上の如く、コロンブスが地上楽園の推定から捕縛に至るまでの数奇な運命に飜弄されていた一四九八年から一五〇〇年までの間は、ヨーロッパ人の視界拡大の運動にとっては特に活溌な展開の見られた時期である。バスコ・ダ・ガマは、一四九八年の夏インドに達し、一四九九年九月帰着した。コロンブスの第二回航海に参加してハイチで武功を立てたアロンゾ・デ・オヘダは、一四九八年の末に、コロンブスの第三回航海の報告にもとづいて、パリアの探検を人からすすめられ、翌一四九九年五月に出発して南アメリカの東北岸(北緯六度あたり)に達し、そこから北上して北岸に出でベネズエラ湾あたりまで探検した。更に同じ一四九九年の十一月に出発したビセンテ・ヤンネス・ピンソンは、コロンブスの第一回航海の際の船長であるが、南ブラジルの岸から北へハイチまで探検した。それに踵を接して一四九九年十二月に出発したディエゴ・デ・レーペは南緯八度まで行ったといわれる。これらはいずれも一五〇〇年の内に帰着しているのであるが、アメリゴ・ヴェスプッチは右のオヘダの航海に参加し、後途中から移ったのか、ピンゾンもしくはレーペの航海にも加わったと云われている。コロンブスがハイチで党争に悩んでいた一五〇〇年の四月には、ポルトガルのカブラルがインドへの途上ブラジルに接触し、早速本国へ報告した。ポルトガルのマノエル王はこの新発見の島を探検するため、丁度探検航海から帰って来たアメリゴを招いた。そこでコロンブスが捕縛送還されて帰国してから第四回の航海に出発するまでの間に、アメリゴの有名な第三回航海が行われたのである。

アメリゴ・ヴェスプッチは一五〇一年五月リスボン発、南アメリカの東岸を南緯五度より二十五度まで行った。更にその指導の下に五十度或は五十二度まで行ったと云われるが、これは確実でない。一五〇二年九月帰着するや、彼はこの探検の科学的指導者として報告書を書いた。これが非常なセンセーションを起したのである。彼が友人ロレンソに宛てた手紙は、一五〇三年ラテン語訳で、次でドイツ語訳で出版されたが、その初めに、彼は新大陸の発見を唱道したのである。彼がポルトガル王の命によって発見した大きい陸地は、「新しい世界」と呼ばれてよい、と彼はいう。何故なら、これまでは何人もその存在を知らず、西方の赤道の南は海のみであると考えていたからである。今やアジア、アフリカ、ヨーロッパに対立する新しい世界が見出された。これをアメリゴははっきりと把捉したのである。

コロンブスは事実上新大陸の発見者であったかも知れない。しかし彼はかかる大陸のあることを拒んで地上楽園の存在を主張したのである。また彼がキュバやハイチの発見によって主張したのは、シナ大陸や日本に到着したということであって、未知の新しい世界の発見ではなかった。一五〇三年は彼が依然として右の如き信念の下に地峡の沿岸でインドへ出る海峡を探していた時なのである。従って新大陸の発見者として、コロンブスではなく、アメリゴが登場したということは、理の当然であると云ってよい。

コロンブスの第四回航海はアメリゴの南アメリカ探検よりも一年遅れて一五〇二年五月の出発であった。四隻の快速船、百五十の乗員である。既にバスコ・ダ・ガマのインド航路打通の後であるから、コロンブスはキュバとパリアとの間を西航してそのインドへ達しようとしたのである。サント・ドミンゴでは上陸を許されなかった。彼は真西に航して七月三十日にホンデュラス湾端のグヮナハ島に着き、ユカタンの商人に逢って、在来この地方で接することの出来なかった高度文化の国のあることを知った。でもしその商人の故郷へ行けば、ユカタンの町々を見、メキシコを見出して、否応なしに新大陸を把捉する筈だったのである。しかしインドへの通路発見に凝り固まっているコロンブスは、西に向わずして東に向い、ホンデュラスの岸を廻って地峡を南下した。そうしてこの有名な瘴癘の地に一五〇三年の四月末までまごついていた。しかし西への出口はどうしても見つからず、遂に北航して暴風に逢い、六月二十五日にジャマイカの岸にのりあげた。ここで助けを待っている間に、一五〇四年二月二十九日、月蝕の予言で土人の害を免れたのである。その後なお救出される迄に半年かかり、散々の態で十一月初めに帰国したのであったが、運悪く彼の庇護者イサベラ女王もその数週間後に歿し、王はもはや彼に取り合わなくなった。かくしてコロンブスは極度の失意の内に、一五〇六年五月、バリャドリードに於て歿したのである。