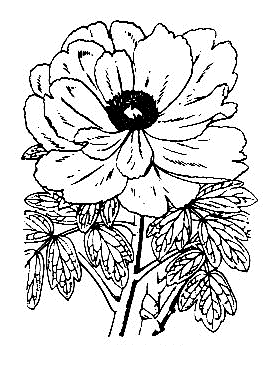

ボタンの図

ボタンの図

植物知識

牧野富太郎

|

花は、率直にいえば生殖器である。有名な蘭学者の宇田川榕庵先生は、彼の著『植学啓源』に、「花は動物の陰処の如し、生産蕃息の資て始まる所なり」と書いておられる。すなわち花は誠に美麗で、且つ趣味に富んだ生殖器であって、動物の醜い生殖器とは雲泥の差があり、とても比べものにはならない。そして見たところなんの醜悪なところは一点もこれなく、まったく美点に充ち満ちている。まず花弁の色がわが眼を惹きつける、花香がわが鼻を撲つ。なお子細に注意すると、花の形でも萼でも、注意に値せぬものはほとんどない。

この花は、種子を生ずるために存在している器官である。もし種子を生ずる必要がなかったならば、花はまったく無用の長物で、植物の上には現れなかったであろう。そしてその花形、花色、雌雄蕊の機能は種子を作る花の構えであり、花の天から受け得た役目である。ゆえに植物には花のないものはなく、もしも花がなければ、花に代わるべき器官があって生殖を司っている。(ただし最も下等なバクテリアのようなものは、体が分裂して繁殖する。)

植物にはなにゆえに種子が必要か、それは言わずと知れた子孫を継ぐ根源であるからである。この根源があればこそ、植物の種属は絶えることがなく地球の存する限り続くであろう。そしてこの種子を保護しているものが、果実である。

草でも木でも最も勇敢に自分の子孫を継ぎ、自分の種属を絶やさぬことに全力を注いでいる。だからいつまでも植物が地上に生活し、けっして絶滅することがない。これは動物も同じことであり、人間も同じことであって、なんら違ったことはない。この点、上等下等の生物みな同権である。そして人間の子を生むは前記のとおり草木と同様、わが種属を後代へ伝えて断やさせぬためであって、別に特別な意味はない。子を生まなければ種属はついに絶えてしまうにきまっている。つまりわれらは、続かす種属の中継ぎ役をしてこの世に生きているわけだ。

ゆえに生物学上から見て、そこに中継ぎをし得なく、その義務を怠っているものは、人間社会の反逆者であって、独身者はこれに属すると言っても、あえて差しつかえはあるまいと思う。つまり天然自然の法則に背いているからだ。人間に男女がある以上、必ず配偶者を求むべきが当然の道ではないか。

動物が子孫を継ぐべき子供のために、その全生涯を捧げていることは蝉の例でもよくわかる。暑い夏に鳴きつづけている蝉は雄蝉であって、一生懸命に雌蝉を呼んでいるのである。うまくランデブーすれば、雄蝉は莞爾として死出の旅路へと急ぎ、憐れにも木から落ちて死骸を地に曝し、蟻の餌となる。

しかし雌蝉は卵を生むまでは生き残るが、卵を生むが最後、雄蝉の後を追って死んでゆく。いわゆる蝉と生まれて地上に出でては、まったく生殖のために全力を打ち込んだわけだ。これは草でも、木でも、虫でも、鳥でも、獣でも、人でも、その点はなんら変わったことはない、つまり生物はみな同じだ。

われらが花を見るのは、植物学者以外は、この花の真目的を嘆美するのではなくて、多くは、ただその表面に現れている美を賞観して楽しんでいるにすぎない。花に言わすれば、誠に迷惑至極と歎つであろう。花のために、一掬の涙があってもよいではないか。

花

|

ボタン、すなわち牡丹は中国の原産であるが、今は日本はもとより西洋諸国でも栽培している。

だれでも知っているように、きわめて巨大な美花を開くので有名である。今その栽培してあるものを見ると、その花容、花色すこぶる多様で、紅色、紫色、白色、黄色などのものがあり、また一重咲き、八重咲きもあって、その満開を望むと吾人はいつも、その花の偉容、その花の華麗に驚嘆を禁じ得ない。

牡丹に対し中国人は丹色の花、すなわち赤色のものを上乗としており、すなわち牡丹に丹の字を用いているのは、それがためである。また牡丹の牡は、春に根上からその芽が雄々しく出るから、その字を用いたとある。つまり牡は、盛んな意味として書いたものであろう。今はどうか知らぬが、昔は中国のある地方では、それが荊棘のように繁っていて、原住民はこれを伐採し燃料にしたと書物に書いてある。

牡丹はキツネノボタン科に属するが、この科のものはみな草本であるにかかわらず、独りこの牡丹は落葉灌木である。草木なる芍薬に近縁の種類で、Paeonia suffruticosa Andr. の学名を有している。この種名の suffruticosa は、亜灌木の意である。また Paeonia moutan Sims. の学名もあるが、この種名の Moutan は牡丹の意である。そしてその属名の Paeonia は、Paeon という古代の医者の姓名に基づいたものである。牡丹根皮は薬用となるので、それでこの医者の名をつけた次第であろう。

日本では牡丹の音ボタンが、今日の通名となっている。

古歌にはハツカグサ、ナトリグサの名があり、古名にはフカミグサの名がある。右のハツカグサは二十日草で、これは昔、藤原忠通の歌の、

咲きしより散り果つるまで見しほどに

花のもとにて廿日へにけり

に基づいたもので、つまり牡丹の花の盛りが久しいことを称えたものだ。

一つの花が咲き、次の蕾が咲き、株上のいくつかの花が残らず咲き尽くすまで見て、二十日もかかったというのであろう。いくら牡丹でも、一輪の花が二十日間も萎まず咲いているわけはない。

中国では、牡丹が百花のうちで第一だから、これを花王と唱えた。さらに富貴花、天香国色、花神などの名が呼ばれている。宋の欧陽修の『洛陽牡丹の記』は有名なものである。

牡丹は、樹の高さ通常は九〇~一二〇センチメートルばかりに成長し、まばらに分枝する。春早く芽が出で、葉は互生して葉柄があり、二回、三回分裂して複葉の姿をなしている。五月、枝端に大なる花を開き、花径およそ二〇センチメートルばかりもある。花下にある五萼片は宿存して花後に残り、八片ないし多片の花弁ははじめ内へ抱え込み、まもなく開き、香りを放って花後に散落する。花中に多雄蕊と、細毛ある二ないし五個の子房とがあり、子房は花後に乾いた果実となり、のち裂けて大きな種子が露れる。

多くの年数を経た古い牡丹にあっては、高さが一八〇センチメートル以上にも達して幹が太くなり、多くの枝を分かち、たくさんな葉を繁らし、花が一株上に数百輪も開花する。私は先年、この巨大な牡丹を飛騨高山市の奥田邸で見たのだが、この株はたぶん今でも健在しているであろう。これはその土地で、「奥田の牡丹」と評判せられて有名なものであった。たぶんこんな大きな牡丹は、今日日本のどこを捜しても見つからぬであろう。もし果たしてそうだとすれば、これは日本一の牡丹であると折り紙をつけてよかろう。もしも高山市へ赴かれる人があったら、一度かならずこの大牡丹を見て来られてよいと思う。

ボタンの図

ボタンの図

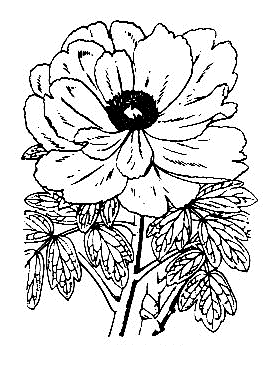

和名として今日わが邦では、芍薬をシャクヤクと字音で呼んでいることは、だれもが知っているとおりであるが、しかし昔はこれをエビスグサ、あるいはエビスグスリと称え、古歌ではカオヨグサといった。

エビスグサは夷草、エビスグスリは夷薬、ともに外国から来たことを示している。カオヨグサは顔美草で、花が美麗だから、そういったものであろう。

元来、芍薬の原産地は、シベリアから北満州〔中国の東北地方の北部〕の原野である。はじめシベリアで採った白花品へ、ロシアの学者のパラスが、Paeonia albiflora Pallas の学名をつけてその図説を発表したが、満州〔中国の東北地方一帯〕に産するものには、淡紅花のものが多い。しかしそれは、もとより同種である。種名の albiflora は、白花の意である。

日本に作っている芍薬は、中国から伝わったものであろう。今は広く国内に培養せられ、その花が美麗だから衆人に愛せられる。中国では人に別れる時、この花を贈る習慣がある。つまり離別を惜しむ記念にするのであろう。

芍薬は宿根性の草本で、その根を薬用に供する。春に根頭から勢いのよい赤い芽を出し、見てまことに気持がよい。充分成長すると、高さはおよそ九〇センチメートル内外に達し、その直立せる茎は通常まばらに分枝する。葉は茎に互生し、再三出式に分裂している。各枝端に一花ずつ開き、直径はおよそ一二センチメートル内外もあろう。花下に五片の緑萼があるが、蕾の時には円く閉じている。花弁は平開し、およそ十片内外もあるが、しかし花容、花色種々多様で、何十種もの園芸的変わり品がある。花心に黄色の多雄蕊と、三ないし五の子房がある。

芍薬の姉妹品で、わが邦の山地に見る白花品は、ヤマシャクヤクで、その淡紅花品はベニバナヤマシャクヤクである。花は芍薬に比べるとすこぶる貧弱だが、その果実はみごとなもので、熟して裂けると、その内面が真赤色を呈しており、きわめて美しい特徴を現している。

シャクヤクの図

シャクヤクの図

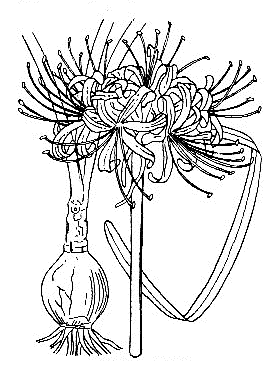

スイセンは水仙を音読した、そのスイセンが今日本の普通名となっているが、昔はわが邦でこれを雪中花と呼んだこともあった。元来、水仙は昔中国から日本へ渡ったものだが、しかし水仙の本国はけっして中国ではなく、大昔遠く南欧の地中海地方の原産地からついに中国に来り、そして中国から日本へ来たものだ。中国ではこの草が海辺を好んでよく育つというので、それで水仙と名づけたのである。仙は仙人の仙で、この草を俗を脱している仙人に擬えたものでもあろうか。

水仙はヒガンバナ科に属して、その学名を Narcissus Tazetta L. というのだが、この種名の Tazetta はイタリア名の小皿の意で、すなわちその花中の黄色花冕を小皿に見立てたものである。そして属名の Narcissus は麻痺の意で、それはその草に含まれているナルキッシネという毒成分に基づいたものであろう。

水仙の花は早春に咲く。すなわち地中の球根(球根は俗言で正しくいえば襲重鱗茎)から、葉と共に花茎(植物学上の語でいえば葶)を抽いて直立し、茎頂に数花を着けて横に向かっている。花には小梗があり、もとの方にはこれを擁して膜質の苞がある。そして小梗の頂に、緑色の子房(植物学では下位子房といわれる。下位子房のある花はすこぶる多く、キュウリ、カボチャなどの瓜類、キキョウの花、ナシの花、ラン類の花、アヤメ、カキツバタなどの花の子房はみな下位でいずれも花の下、すなわち花の外に位している)があり、子房の上は花筒となり、この花筒の末端に白色の六花蓋片が平開し、花としての姿を見せよい香を放っている。そしてこの六花蓋の外列三片が萼に当たり、内列三片が花弁である。

このように、花弁と萼との外観が見分け難いものを、植物学では便利のため花蓋と呼んでいる。この開展せる瑩白色花蓋六片の中央に、鮮黄色を呈せる皿状花冕を据え、花より放つ佳香と相まって、その花の品位きわめて高尚であることに、われらは讃辞を吝しまない。そしてこの水仙の花を、中国人は金盞銀台と呼んでいる。すなわち銀白色の花の中に、黄金の盞が載っているとの形容である。

水仙花の花筒の内部には、黄色の六雄蕊があり、花筒の底からは一本の花柱が立って、その柱頭は三岐しており、したがって子房が三室になっていることを暗示している。そして花下の子房の中には、卵子が入っている。それにもかかわらず、この水仙には絶えて実を結ばないこと、かのヒガンバナ、あるいはシャガと同様である。けれども球根で繁殖するから、実を結んでくれなくっても、いっこうになんらの不自由はない。そうしてみると、水仙の花はむだに咲いているから、もったいないことである。ちょうど、子を生まない女の人と同じだ。

水仙は花に伴うて、通常は四枚、きわめて肥えたものは八枚の葉が出る。草質が厚く白緑色を呈しているが、毒分があるから、ニラなどのように食用にはならない。地中の球根を搗きつぶせば強力な糊となり、女の乳癌の腫れたのにつければ効くといわれる。

元来、水仙は海辺地方の植物であって、山地に生える草ではない。房州〔千葉県の南部〕、相州〔神奈川県の一部〕、その他諸州の海辺地には、それが天然生のようになって生えている。これはもと人家に栽培してあったものが、いつのまにかその球根が脱出して、ついに野生になったもので、もとより日本の原産ではない。このように野生になっている所では、玉玲瓏と中国で称する八重咲きの花が見られる。また青花と呼ばれる下品な花も現れる。

支那水仙といって、能く(このような場合のヨクは能の字を書くのが本当で、近ごろのように一点張りに良の字を書くのは誤りである。これは can と good とを混同視したものだ。チョット老婆心までに。)水盆に載せて花を咲かせているものがあるが、これは人工で球根を割き、多数の花茎を出させたものだ。けっして別種の水仙ではない。こんな球根への細工は、その方法をもってすれば日本ででもできる。

スイセンの図

スイセンの図

キキョウは漢名、すなわち中国名である桔梗の音読で、これが今日わが邦での通名となっている。昔はこれをアリノヒフキと称えたが、この名ははやくに廃れて今はいわない。また古くは桔梗をオカトトキといったが、これもはやく廃語となった。このオカトトキのオカは岡で、その生えている場所を示し、トトキは朝鮮語でその草を示している。このトトキの語が、今日なお日本の農民間に残って、ツリガネソウ一名ツリガネニンジン、すなわちいわゆる沙参をそういっている。

右のオカトトキを昔はアサガオと呼んだとみえて、それが僧昌住の著したわが邦最古の辞書である『新撰字鏡』に載っている。ゆえにこれを根拠として、山上憶良の詠んだ万葉歌の秋の七種の中のアサガオは、桔梗だといわれている。今人家に栽培している蔓草のアサガオは、ずっと後に牽牛子として中国から来たもので、秋の七種中のアサガオではけっしてないことを知っていなければならない。

キキョウはキキョウ科中著名な一草で、Platycodon grandiflorum A. DC. の学名を有する。この属名の Platycodon はギリシア語の広い鐘の意で、それはその広く口を開けた形の花冠に基づいて名づけたものである。そして種名の grandiflorum は、大きな花の意である。

キキョウは山野の向陽地に生じている宿根草であるが、その花がみごとであるから、観賞花草として能く人家に栽えられてある。茎は直立して、九〇ないし一五〇センチメートルばかりに達し、傷つけると葉と共に白乳液が出る。葉は緑色で裏面帯白、葉形は広卵形ないし痩卵形で尖り、葉縁に細鋸歯がある。ほとんど無柄で茎に互生し、あるいは擬対生し、あるいは擬輪生する。

秋に茎の上部分枝し、小枝端に五裂せる鐘形花を一輪ずつ着け、大きな鮮紫色の美花が咲くが、栽培品には二重咲き花、白花、淡黄花、絞り花、大形花、小形花、奇形花がある。そしてその蕾のまさに綻びんとする刹那のものは、円く膨らみ、今にもポンと音して裂けなんとする姿を呈している。

花中に五雄蕊と五柱頭ある一花柱とがあるが、この雄蕊は先に熟して花粉を散らし、雌蕊に属する五柱頭は後に熟して開くから、自分の花の花粉を受けることができず、そこで昆虫の助けを借りて、他の花の花粉を運んでもらうのである。つまり桔梗花は、自家結婚ができないように、天から命ぜられているわけだ。植物界のいろいろな花には、こんなのがザラにある。花を研究してみると、なかなか興味のあるもので、ナデシコなどもその例に漏れなく、もしも今昆虫が地球上におらなくなったら、植物で絶滅するものが続々とできる。

花の時の子房は緑色で、その上縁に狭小な五萼片がある。花後、この子房は成熟して果実となり、その上方の小孔より黒色の種子が出る。

地中に直下する根は多肉で、桔梗根と称し袪痰剤となるので、したがってこの桔梗がたいせつな薬用植物の一つとなっている。春に芽出つ新葉の苗は、食用として美味である。

キキョウの図

キキョウの図

リンドウというのは漢名、龍胆の唐音の音転であって、今これが日本で、この草の通称となっている。中国の書物によれば、その葉は龍葵のようで味が胆のように苦いから、それで龍胆というのだと解釈してあるが、しかし葉が苦いというよりは根の方がもっと苦い、すなわちこの根からいわゆるゲンチアナチンキが製せられ、健胃剤に使われている。

リンドウは昔ニガナといった。すなわち、その草の味が苦いからであろう。また播州〔兵庫県南部〕ではオコリオトシというそうだが、これもその草を煎じて飲めば味が苦いから、病気のオコリがオチル、すなわち癒るというのであろう。また葉が笹のようであるから、ササリンドウの名もある。

リンドウは向陽の山地、もしくは原野の草間に多く生ずる宿根草で、茎は三〇~六〇センチメートルばかり、葉は狭くて尖り無柄で茎を抱いて対生し、全辺で葉中に三縦脈があり、元来緑色なれど、日を受けて往々紫色に染んでいる。秋更けての候、その花は茎頂に集合して咲き、また梢葉腋にも咲く。花下に緑萼があって、尖った五つの狭長片に分かれ、花冠は大きな筒をなし、口は五裂して副片がある。この花冠は非常に日光に敏感であるから、日が当たると開き、日がかげると閉じる。

ゆえに雨天の日は終日開かなく、また夜中もむろん閉じている。閉じるとその形が筆の頴の形をしていて捩れたたんでいる。色は藍紫色で外は往々褐紫色を呈しているが、まれに白花のものがある。筒中に五雄蕊と一雌蕊とが見られる。花後には、宿存花冠の中で長莢状の果実が熟し、二つに裂けて細かい種子が出る。このように果実が熟した後茎は枯れ行き、根は残るのである。

花は形が大きく且つはなはだ風情があり、ことにもろもろの花のなくなった晩秋に咲くので、このうえもなく懐かしく感じ、これを愛する気が油然と湧き出るのを禁じ得ない。されども、人々が野や山より移して庭に栽植しないのはどうしたものか、やはり、野に置けれんげそうの類かとも思えども、しかしそう野でこれを楽しむ人もないようだ。

リンドウはリンドウ科に属し、わが邦では本科中の代表者といってよい。そしてその学名は Gentiana scabra Bunge var. Buergeri Maxim. である。この学名中にある var. はラテン語 varietas(英語の variety)の略字で、変種ということである。

このリンドウ属(Gentiana)には、わが邦に三十種以上の種類があるが、その中でアサマリンドウ、トウヤクリンドウ、オヤマリンドウ、ハルリンドウ、フデリンドウ、コケリンドウなどは著名な種類である。右のアサマリンドウは、伊勢〔三重県〕の朝熊山にあるから名づけたものだが、また土佐〔高知県〕の横倉山にも産する。

根の味が最も苦く、能く振り出して健胃のために飲用するセンブリは、一にトウヤクともいい、やはりこのリンドウ科に属すれど、これはリンドウ属のものではなく、まったく別属のもので、その学名を Swertia japonica Makino といい、効力ある薬用植物として『日本薬局方』に登録せられている。秋に原野に行けば、採集ができる。

リンドウの図

リンドウの図

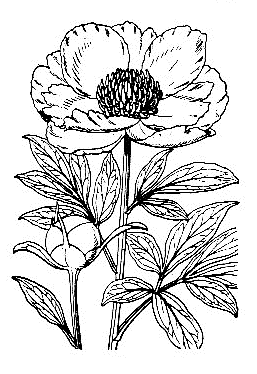

アヤメといえば、だれでもアヤメ科中の Iris 属のものと思っているでしょう。それもそのはず、今日ではアヤメと呼べば一般にそうなっているからだ。しかし厳格にいえば、このアヤメはまさにハナアヤメといわねばならぬものであった。なんとなれば、一方に本当のアヤメがあったからだ。とはいえ、この本当のアヤメの名は、実は今日ではすでに廃れてそうはいわず、ただ古歌などの上に残っているにすぎない運命となっているから、そう心配するにも及ぶまい。

右に古歌といったが、その古歌とはどんな歌か、今試みに数首を次に挙げてみよう。

ほととぎす厭ふときなしあやめぐさ

かづらにせん日此ゆ鳴きわたれ

ほととぎす待てど来鳴かずあやめぐさ

玉に貫く日をいまだ遠みか

あやめぐさひく手もたゆくながき根の

いかであさかの沼に生ひけむ

ほととぎす鳴くやさつきのあやめぐさ

あやめも知らぬ恋もするかな

などがある。さてこの歌にあるアヤメグサ、すなわちアヤメは、ショウブすなわち白菖のことである。(世間一般に今ショウブと呼んでいる水草を菖蒲と書くのは間違いで、菖蒲は実はセキショウの中国名である。ショウブの名はこの菖蒲から出たものではあれど、それは元来は間違いであることをわきまえていなければならない。)そして前の Iris 属のハナアヤメとは、まったく違った草である。

昔、右のショウブをアヤメといっていた時代には、今の Iris 属のアヤメは、前記のとおりハナアヤメといって花を冠していたが、ショウブに対するアヤメの名が廃れた後は、単にアヤメと呼ぶようになり、これが今日の通称となっている。すなわち白菖がアヤメであった時は、今日のアヤメがハナアヤメであったが、アヤメの名がショウブとなるに及んで、ハナアヤメがアヤメとなり、時代により名称に変遷のあったことを示している。

あまねく人の知っているかの潮来節の俚謡に、

潮来出島のまこもの中にあやめ咲くとはしおらしい

というのがある。この謡はその中にあるアヤメがこんがらかって、ウソとマコトとで織りなされている。すなわちこの謡の作者は、謡のアヤメを美花の咲く Iris のアヤメとしているけれど、この Iris のアヤメは、けっして水中に生えているマコモの中に咲くことはない。そしてこのアヤメは陸草だから水中には育たない。マコモといっしょになって生えている水草のアヤメは、古名のアヤメで今のショウブのことであるから、これならマコモの中にいっしょに生えていても、なにも別に不思議はない。

サーことだ、美花を開くアヤメはマコモの中にはなく、マコモの中に生えているアヤメは、つまらぬ不顕著な緑色の細かい花が、グロ的な花穂をなしているにすぎなく、ふつうの人はあまりこの花を知っていないほどつまらぬ花だ。

上の謡の「まこもの中にあやめ咲くとはしおらしい」のアヤメは、マコモの中に咲かなく、つまらぬ花を持った昔のアヤメ(ショウブ)が咲くばかりであるから、この俚謡の意味がまったくめちゃくちゃになっている。謡はきれいな謡だが、実物上からいえば、まったく事実を取り違えたつまらぬ謡だ。はじめてその事実の誤りを摘発して世に発表したのは私であって、記事の題は、「実物上から観た潮来出島の俚謡」であった。それはちょうど今から十六年前の、昭和八年のことだ。

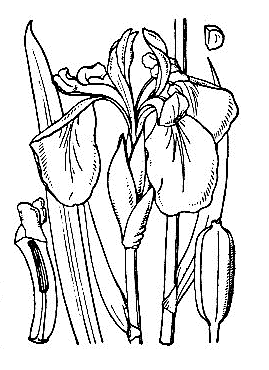

アヤメの図

アヤメの図

アヤメを書いたついでに、それと同属のカキツバタについて述べてみよう。

カキツバタの語原は書きつけ花の意で、その転訛である。すなわち、書きつけは摺り付けることで、その花汁をもって布を摺り染めることである。昔はこのような染め方が行われて、カキツバタの花の汁を染料にしたのである。

その証拠には『万葉集』に次の歌がある。

住吉の浅沢小野のかきつばた

衣に摺りつけ著む日知らずも

かきつばた衣に摺りつけ丈夫の

きそひ猟する月は来にけり

この二つの歌を見れば、カキツバタの花の汁で布を染めたことが能くわかる。(こういう場合の「よく」を「良く」と書いてはいけない。)

今からおよそ十年余りも前に、広島県安芸の国〔県の西部〕の北境なる八幡村で、広さ数百メートルにわたるカキツバタの野生群落に出逢い、折ふし六月で、花が一面に満開して壮観を極め、大いに興を催し、さっそくたくさんな花を摘んで、その紫汁でハンケチを染め、また白シャツに摺り付けてみたら、たちまち美麗に染まって、大いに喜んだことがあった。その時、興に乗じて左の拙句を吐いてみた。

衣に摺りし昔の里かかきつばた

ハンケチに摺って見せけりかきつばた

白シャツに摺り付けて見るかきつばた

この里に業平来ればここも歌

見劣りのしぬる光淋屏風かな

見るほどに何となつかしかきつばた

去ぬは憂し散るを見果てんかきつばた

世人、イヤ歌読みでも、俳人でも、また学者でも、カキツバタを燕子花と書いて涼しい顔をして納まりかえっているが、なんぞ知らん、燕子花はけっしてカキツバタではなく、これをそういうのは、とんでもない誤りであることを吾人は覚らねばならない。

しからばすなわち燕子花とはなにか、燕子花の本物はキツネノボタン科に属するヒエンソウの一種で、オオヒエンソウ、すなわち Delphinium grandiflorum L. と呼ぶ陸生宿根草本で、藍色の美花を一花穂に七、八花も開くものである。その花形が、あたかも燕が飛んでいるような恰好から、それで燕子花の名がある。茎は細長く、高さおよそ六〇センチメートル内外で立ち、葉は細かく分裂し茎に互生している。そしてこの草は中国の北地、ならびに満州〔中国の東北地方〕には広く原野に生じているが、わが日本にはあえて産しない。

燕子花と同様な大間違いをしているものは、紫陽花である。日本人はだれでもこの紫陽花をアジサイと信じ切っていれど、これもまことにおめでたい間違いをしているのである。この紫陽花は、中国人でもそれが何であるか、その実物を知っていないほど不明な植物で、ただ中国の白楽天の詩集に、わずかにその詩が載っているにすぎないものである。元来、アジサイは海岸植物のガクアジサイを親として、日本で出生した花で、これはけっして中国物ではないことは、われら植物研究者は能くその如何を知っているのである。

カキツバタは水辺、ならびに湿地の宿根草で、この属中一番鮮美な紫花を開くものである。葉は叢生し、鮮緑色で幅広く、扇形に排列している。初夏の候、葉中から茎を抽いて茎梢に花を着ける。花のもとに二、三片の大きな緑苞があって、中に三個の蕾を擁し、一日に一花ずつ咲き出でる。

花は花下に緑色の下位子房があり、幅広い萼三片が垂れて、花を美しく派手やかに見せており、狭い花弁三片が直立し、アヤメの花と同じ様子をしている。花中の花柱は大きく三岐し、その端に柱頭があり、その三岐片の下には白色葯の雄蕊を隠している。この花も同属のアヤメ、ハナショウブ、イチハツなどと同じく虫媒花で、昆虫により雄蕊の花粉が柱頭に伝えられる。花がすむと子房が増大し、ついに長楕円状円柱形の果実となり開裂して種子が出るが、果内は三室に分かれている。

花色は紫のものが普通品だが、また栽培品にはまれに白花のもの、白地に紫斑のものもある。きわめてまれに萼、花弁が六片になった異品がある。

学名を Iris laevigata Fisch. と称するが、その種名の laevigata は光沢あって平滑な意で、それはその葉に基づいて名づけたものであろう。そして属名の Iris は虹の意で、それは属中多くの花が美麗ないろいろの色に咲くから、これを虹にたとえたものだ。

カキツバタの図

カキツバタの図

『万葉集』に「託馬野に生ふる紫草衣に染め、いまだ着ずして色に出でけり」という歌があって、この時分染料として、ふつうに紫草を使っていたことを示している。

ムラサキは日本の名で、紫草は中国の名である。根が紫色で、紫を染める染料となるので、この名がある。そしてその学名は Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc. である。すなわちこの種名の erythrorhizon は、字からいえば赤根の意であるが、その意味からいえば紫根の意と解せられる。属名の Lithospermum は石の種子の意で、この属の果実が、石のように堅い種子のように見えるから、それでこんな字を用いたものだ。

このムラサキは、山野向陽の草中に生じている宿根草で、根は肥厚していて地中に直下し、単一、あるいは枝分かれがしている。そしてその根皮が、生時は暗紫色を呈している。茎は直立して六〇~九〇センチメートルに成長し、梢はまばらに分枝している。葉は披針形で尖り、無柄で茎に互生し茎と共に毛があり、葉面は白緑色を呈している。梢枝には苞葉があって、その苞腋に一輪ずつの小さい白花が咲くから、緑色の草中にあってちょっと目につく。花のもとの緑萼は五尖裂し、花冠は高盆形で花面五裂し輻状をなしている。花筒内に五雄蕊と一雌蕊とがあり、花柱のもとに四耳をなした子房がある。

果実は小粒状の堅い分果で、灰色を呈して光沢があり、蒔けば能く生えるから、このムラサキを栽培することは、あえて難事ではない。ゆえに往時は、これを畑に作ったことがあった。野生のものはそうザラにはないから、染料に使うためには、是非ともこれを作らねばならぬ必要があったのである。そしてこの紫根の上等品は染料の方へ回し、下等品を薬用の方へ回したものだそうな。

昔は紫の色はみな紫根で染めた。これがすなわち、いわゆる紫根染めである。今はアニリン染料に圧倒せられて、紫根染めを見ることはきわめてまれとなっている。私は先年、秋田県の花輪町の染め物屋に頼んで、絹地にこの紫根染めをしてもらったが、なかなかゆかしい地色ができ、これを娘の羽織に仕立てた。今それをアニリン染料の紫に比ぶれば、地色が派手でないから、玄人が見れば凝っているが、素人の前では損をするわけだ。私はさらに同染め物屋で茜染めもしてもらったが、茜染めの色は赤味がかったオレンジ色であるから、あまり引き立たないが、なんとなく上品である。そしてこの紫根染めも茜染めもいろいろの模様を置くことができず、みな絞り染めである。

ムラサキと武蔵野はつきものであるが、今日武蔵野にはムラサキは生じていない。しかし昔はそれがあったものと見えて、「紫の一もとゆえに武蔵野の、草はみながら憐れとぞ見る」という有名な歌が遺っている。

ムラサキを採りたい人は、富士山の裾野へ行けば、どこかで見つかるであろう。

ムラサキの図

ムラサキの図

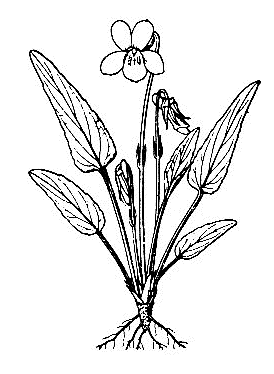

春の野といえば、すぐにスミレが連想せられる。実際スミレは春の野に咲く花であるが、しかし人家の庭には栽培してはいない。万葉歌の中にはスミレが出ているから、歌人はこれに関心を持っていたことがわかる。すなわちその歌は、「春の野にすみれ摘みにと来し吾ぞ、野をなつかしみ一夜宿にける」である。

スミレは今、いろいろのスミレの種類を総称するような名ともなっていれど、その中で特にスミレというのは、スミレ品類中一等優品で、濃紫色の花を開く無茎性叢生種の名であって、これを学名では、Viola mandshurica W. Beck. といっている。満州〔中国の東北地方一帯〕にも産するので、それで mandshurica(「満州の」という意味)の種名がついている。

そして日本にはスミレの品種が実に百種ほど(変種を入れるとこれ以上)もあって、これがみなスミレ属 Viola に属する。これによってこれを観れば、日本は実にスミレ品種では世界の一等国といってよい。

スミレ、すなわち Viola mandshurica W. Beck. は宿根草で、葉は一株に叢生し長葉柄があり、葉面は長形で鈍鋸歯がある。葉と同じ株から花茎を抽いて花が咲くのだが、花は茎頂に一輪着き、側方に向こうて開いている。花茎にはかならずその途中に狭長な苞がほとんど対生して着いており、花には緑色の五萼片と、色のある五花弁と、五雄蕊と、一雌蕊とがある。花茎は一株から一、二本、肥えた株では十本余りも出ることがある。そして濃紫色の花が、いつも人目を惹くのである。

五片の花弁中、下方の一花弁には、後ろに突き出た距と称するものを持っている。元来、このスミレの花は虫媒花なれども、今日ではたいていのスミレ類は果実が稔らない。そして花の済んだ後に、微小なる閉鎖花がしきりに生じて自家受精をなし、能く果実ができる特性がある。ゆえにスミレの美花はまったくむだに咲いているわけだ。しかしここにいう Viola mandshurica W. Beck. のスミレは、その常花の後で能く果実の稔っているものを見かけることがある。このスミレもその後では、しきりと閉鎖花によっての果実が続々とできるのである。

いったい、スミレの花は昆虫に対し、とても巧妙にできている。まず花は側方に向いているので、昆虫が来て止まるに都合がよい。花弁は上の方に二片、両側に二片、下の方に一片がある。そしてこの一片の後方に一つの距のあることは、前に記したとおりである。

花が開いていると、たちまち蜜蜂のごとき昆虫の訪問がある。それは花の後ろにある距の中の蜜を吸いに来たお客様である。さっそく自分の頭を花中へ突き入れる。そしてその嘴を距の中へ突き込むと、その距の中に二つの梃子のようなものが出ていてそれに触れる。この梃子ようのものは、五雄蕊中の下の二雄蕊から突き出たもので、昆虫の嘴がこれに触れてそれを動かすために、雄蕊の葯が動き、その葯からさらさらとした油気のない花粉が落ちて来て、昆虫の毛のある頭へ降りかかる。

そしてこの昆虫がよい加減蜜を吸うたうえは、頭に花粉をつけたままこの花を辞し去って他の花へ行く。そして同じく花中へ頭を突き込む。その時、前の花から頭へつけて来た花粉を今度の花の花柱、それはちょうど昆虫の頭のところへ出て来ている花柱の末端の柱頭へつける。この柱頭には粘液が出ていて、持って来た花粉がそれに粘着する。花粉が粘着すると、さっそく花粉管が花粉より延び出て、花柱の中を通って子房の中の卵子に達し、それから卵子が生長して種子となるが、それと同時に子房は成熟して果実となるのである。

実にスミレ類は、このように昆虫とは縁の深い関係になっているのである。しかしかく昆虫に努力させても、花が果実を結ばず無駄咲きをしているものが多いのは、まことにもったいなき次第である。それはちょうど水仙の花、ヒガンバナの花などと同じ趣である。

スミレの葉は花後に出るものは、だんだんとその大きさを増し、形も長三角形となって花の時の葉とはだいぶ形が違ってくる。

スミレの果実は三殻片からなっているので、それが開裂するとまったく三つの殻片に分かれる。そしてその各殻片内に二列に並ぶ種子を持っている。殻片が開いたその際は、その種子があたかも舟に乗ったように並んでいるのだが、その殻片がだんだん乾くと、その両縁が内方に向こうて収縮、すなわち押し狭められ、ついにその種子を圧迫して急に押し出し、それを遠くへ飛ばすのである。なんの必要があってかく飛ばすのか、それは広く遠近の地面へ苗を生えさせんがためなのである。

またそれのみならず、その種子には肉阜(カルンクル)と呼ぶ軟肉が着いていて、これが蟻の食物になるものだから、その地面に転がっている種子を蟻が見つけると、みなそれをわが巣に運び入れ、すなわちその軟肉を食い、その堅い種子をばもはや不用として巣の外へ出し捨てるのである。この出された種子は、その巣の辺で発芽するか、あるいは雨水に流され、あるいは風に飛んで、その落ちつく先で発芽する。かくてそのスミレがそこここに繁殖することになる。このように、この肉阜が着いている種子はクサノオウ、キケマン、タケニグサなどのものもみなそうで、いずれもみな蟻へのごちそうを持っているわけだ。かく植物界のことに気をつけると、なかなかおもしろい事柄が見いだされるのである。

春いちはやく紫の花が咲くスミレにツボスミレ(今日の植物界ではこれをタチツボスミレといっていれど、これは畢竟不用な名でツボスミレが昔からの本名である)というものがある。このツボスミレもはやく歌人の目にとまり、万葉の歌に

山ぶきの咲きたる野辺のつぼすみれ

この春の雨にさかりなりけり

茅花抜く浅茅が原のつぼすみれ

いまさかりなり吾が恋ふらくは

がある。このツボスミレは前記のとおり紫花の咲くスミレで、他のスミレよりは早く開花する。野辺ではこのツボスミレが最も早く咲き、且つたくさんに咲くので、そこで歌人の心を惹きつけたのであろう。ツボスミレは壺(内庭のこと)スミレ、すなわち庭スミレの意である。花の後ろの距が壺の形をしているからツボスミレという、という古い説はなんら取るに足らない僻事である。

昔から菫の字をスミレだとしているのは、このうえもない大間違いで、菫はなんらスミレとは関係はない。いくら中国の字典を引いて見ても、菫をスミレとする解説はいっこうにない。昔の日本の学者が何に戸惑うたか、これをスミレだというのはばからしいことである。それを昔から今日に至るまでのいっさいの日本人が、古い一人の学者にそう瞞着せられていたのは、そのおめでたさ加減、マーなんということだろう。

菫という植物は元来、圃に作る蔬菜の名であって、また菫菜とも、旱菫とも、旱芹ともいわれている。中国でも作っていれば、また朝鮮にも栽培せられて食用にしている。植物学上の所属はカラカサバナ科で、その学名は Apium graveolens L. である。これは西洋でも食用のため作られていて、かのセロリ(Celery)がそれである。今日ではこの和名をオランダミツバというから、すなわち菫は確かにオランダミツバとせねばならなく、それがけっしてスミレではないことを、だれでも承知していなければならない。昔文禄・慶長の役の時、加藤清正が朝鮮からこの種子を持って来たというので、このオランダミツバに昔キヨマサニンジンの名があった。

パンジーはスミレ属の一種で、三色スミレと呼ばれる。すなわち、一花に三つの色があるというのである。

スイート・バイオレットはニオイスミレで園芸品となっている。通常紫色の花が咲き、香いが高いから、香気を好く西洋人に大いに貴ばれている。いったい日本人は花の香いに冷淡で、あまり興味を惹かないようだが、西洋人と中国人とはこれに反して非常に花香を尊重する。かの素馨〔ジャスミン〕などは大いに中国人に好かれる花の一つで、市場で売っており、薔薇の玫瑰(日本の学者はハマナシ、すなわち誤っていうハマナスを玫瑰としていれど、それはむろん誤りである)も同国人に貴ばれ、その花に佳香があるので茶に入れられる。ゆえに Tea rose の名がある。

スミレの図

スミレの図

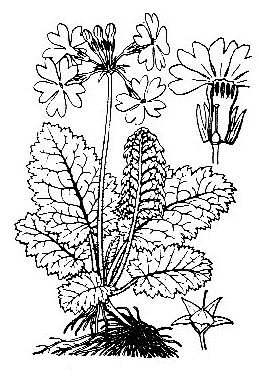

サクラソウはよく人の知っている花草で、どんな人にでも愛せられる。またその名もよくつけたもので、まことにその花にふさわしい名称である。通常桜草と書いてあるが、これはもとより中国名すなわち漢名ではなく、単にサクラソウを漢字で書いたものたるにすぎなく、サクラソウには中国名はない。

そしてその学名は Primula Sieboldi Morren forma spontanea Takeda. であるが、この学名の中にある forma は品の義でその変わり品を示しており、spontanea は自生の意、種名の Sieboldi はかの有名なシーボルトの人名であり、属名の Primula は最初の義で、畢竟花の早咲きを意味したものである。

サクラソウは平野に生ずるが、また山の高原地にも見られる。しかしそう普遍的にどこにもあるものではない。東京付近では、かの田島の原にたくさん咲くので、そこは天然記念物に指定せられている。また信州〔長野県〕軽井沢の原にもあり、また遠く九州豊後〔大分県〕の日田地方にもあるといわれている。

宿根草で、これを人家の庭に栽えても能く育ち、毎年花が咲いてかわいらしい。葉は一株から二、三枚ほど出でて毛がある。長い葉柄を具え、葉面は楕円形で重鋸歯があり、葉質は軟らかくて皺がある。四月ごろ花茎が葉よりは高く立ち、茎頂に繖形をなして小梗ある数花が咲く。花下に五裂せる緑萼があり、花冠は高盆形で下は花筒となり、平開せる花面は五片に分かれ、各片の頂は二裂していて、その状すこぶるサクラの花に彷彿している。花の直径はおよそ二センチメートルばかりで、花色は紅紫色であるが、たまに白花のものに出逢う。花筒内には五雄蕊と一雌蕊とがあって、雌蕊のもとに一子房がある。

このサクラソウの園芸的培養品にはおよそ二、三百の変わり品があって、みなこれまでの熱心な園芸家により、苦心して作り出されたものである。これは世界中に類のないもので、大いにわが邦の誇りとするに足る花である。

ここに最も興味のあることは、このサクラソウ(同属の他の種も同様)の花には二様の差があって、それが株によって異なっている事実である。すなわち一方の花は五つの雄蕊が花筒の入口直下についていて、その雌蕊の花柱は短い。また一方の花は雄蕊が花筒の中途についていて、その花柱は長く花筒の口に達している。すなわち前者は高雄蕊短花柱の花であり、後者は低雄蕊長花柱の花である。

ゆえにこれらの花は自分の花粉を自分の柱頭に伝うることができず、是非ともそれを持ってきてくれる何者かに依頼せねばならないように、自然がそう鉄則を設けている。まことに不自由な花のようだが、実はそれがそう不自由でないのはおもしろいことではないか。なんとなれば、そこには花粉の橋渡し役を勤めるものがあって、断えずこの花を訪れるからである。そしてその訪問者は蝶々である。花の上を飛び回っている蝶々は、ときどき花に止まって仲人となっているのである。

今、蝶が来て高雄蕊低花柱の花に止まったとする。すなわちその長い嘴をさっそく花に差し込んで、花底の蜜を吸う。その時その嘴に高雄蕊の花粉をつける。次にこの蝶が低雄蕊高花柱の花に行き、その嘴を花に差し込む。そうすると低雄蕊の花粉がその嘴に付着するばかりでなく、前の花の高雄蕊からつけて来た花粉を高花柱の柱頭につける。また右の低雄蕊の花からその低雄蕊の花粉をつけて来た蝶は、その花粉を低花柱の柱頭につける。

このようにその花の受精するのは、どうしても他の花から花粉を持って来てもらわぬ限りそれができないから、自分の花粉で自分の花の受精作用はまったく不可能である。他花の花粉で、自分の花の受精作用を行わんがために、このサクラソウの花は雄蕊の位置に上下があり、雌蕊の花柱に長短を生じさせているのである。天然の細工は流々、まことに巧妙というべきではないか。こうなると他家結婚ができ、したがって強力な種子が生じ、子孫繁殖には最も有利である。

植物でも自家受精、すなわち自家結婚だと自然種子が弱いので、そこで他家受精すなわち他家結婚して強壮な種子を作ろうというのだ。植物でこんな工夫をしているのはまことに感嘆に値する。今それを人間にたとうれば、同族結婚を避けて他族結婚をしたこととなる。実際縁の近い人同士の結婚はあまり有利でなく、これに反して縁の遠い人同士の結婚が有利である。それゆえイトコ同士の結婚などはあまり褒むべきものではなく、強健な子供を欲しいと思えば、縁類でない他の家から嫁をもらうべきである。前述のとおりサクラソウでさえ、自家結婚を避けて他家結婚を歓迎しているではないか。言い古した言葉だが、「人にして草に如かざるべけんや」である。

日本にはサクラソウ属の種類がおよそ三十種ばかりもあるが、その中で一番りっぱで大きな形のものはクリンソウで、これは世界中でも有名なものである。温室内にあるサクラソウ類には中国産のものが多く、シナサクラソウ、オトメザクラ、ハルコザクラなどはその名が高い。とにかく、観賞花としてサクラソウの類は、上乗なものである。

サクラソウの図

サクラソウの図

ヒマワリは一名ヒグルマ、一名ニチリンソウ、一名ヒュウガアオイと呼ばれ、アメリカ合衆国の原産であるが、はやくに広く世界に広まり、諸国で栽培せられている。そしてわが邦へはけだし、昔中国からそれを伝えたものであろう。今はわが国内でもあまねく諸州で作られている。通常は観賞花草として栽えられているばかりで、その実を食らい、あるいはそれから油を搾るなどのことはやっていないようだ。つまり有用植物としては顧みられないでいる。

世人は一般に、ヒマワリの花が日に向こうて回るということを信じているが、それはまったく誤りであった。先年私が初めてこれを看破し、「日まわり日に回らず」と題して当時の新聞や雑誌などに書いたことがあった。つまりヒマワリの花は側方に傾いて咲いてはいれど、日に向こうてはいっこうに動かないことは、実地についてヒマワリの花を朝から夕まで見つめていれば、すぐにその真相がわかり、まったくくたびれもうけにおわるほかはない。

このヒマワリの花が日光を追うて回るということは、もと中国の書物から来たものだ。それは『秘伝花鏡』という書物に次のとおり書いてある。すなわち、

「向日葵、毎幹の頂上に只一花あり、黄弁大心、其の形盤の如く、太陽に随いて回転す、如し日が東に昇れば則ち花は東に朝う、日が天に中すれば則ち花直ちに上に朝う、日が西に沈めば則ち花は西に朝う」

である。これが、ヒマワリの日に向こうて回転する、という中国での説である。

ヒマワリはキク科に属する一年生草本で、その学名を Helianthus annuus L. と称し、俗に Sunflower といわれている。すなわち太陽花、すなわち日輪花である。右属名の Helianthus は、これまた同じく Sunflower と同義で日輪花を意味し、種名の annuus は一年生植物の義である。なぜこの花を日輪、すなわち太陽にたとえたかというと、あの大きな黄色の花盤を太陽の面とし、その周辺に射出している舌状花弁を、その光線に擬えたものだ。

中央に広く陣取って並んでいる管状小花は、その平坦な花托面を覆い埋め、下に下位子房を具え、花冠は管状をなして、その口五裂し、そして管状内には集葯的に連合した五雄蕊があり、中央に一本の花柱があって右の葯内を通り、その柱頭は二岐している。花の後には子房が成熟して果実となり、果中に一種子があり、種皮の中には二子葉を有する胚がある。春にこの種子を播けば能く生ずる。はじめ緑色の二枚の子葉が開展し、その中央から茎が出て葉を着ける。そしてその胚には油を含んでいる。

茎は巨大で、高さが二メートル以上にも達し、あたかも棒のようである。

葉は広くて、長葉柄を具え、茎に互生しており、広卵形で三大脈を有して、葉縁に粗鋸歯があり、茎と共にざらついている。茎の頂に一花あるものもあれば、また分枝してその各枝端に一輪ずつの花を着けるものもある。また品種によって花に大小があり、その大なるものは直径およそ二十センチメートルばかりもあろう。

このヒマワリの花は、他のキク科植物と同じく集合花で、そのおのおのを学問上で小花と称する。すなわち、この小花が集まって一輪の花を形作っている。こんな集合花を、植物学上で頭状花と称する。キク科の花はいずれもみな頭状花である。つまり寄り合い世帯、すなわち一の社会を組み立ている花である。そしてこの寄り合い世帯には、分業が行われてたいへんにこの花に利益をもたらし、それがためにたくさんな種子がよく稔ることになっている。

ヒマワリの花は虫媒花である。昆虫が花の蜜を吸いに来て、花盤面にあるたくさんな小花の上を這い回ると、花が一度に受精する巧妙な仕組みになっている。これは他のキク科植物も同様である。

右に分業といったが、すなわち、花盤上にある小花はもっぱら生殖を司り、周辺にある舌状小花は、昆虫に対する目印の看板と併せて生殖を担当している。こんな分業などが能く行われ、且つ受精が巧妙に行きわたり、また種子の分布も巧みなので、キク科植物は地球上で最も進歩発達した花である、と評価せられている。そしてキク科植物は、他のいずれの科のものよりも勝ってたくさんな種類を含み、はなはだ優勢である。

ヒマワリの姉妹品にキクイモがあって同属に列する。その学名を Helianthus tuberosus L.(この種名は塊茎を有する意)と称し、俗に Girasole または Jerusalem artichoke と呼び、やはりアメリカ合衆国ならびにカナダがその原産地である。地中にジャガイモ(馬鈴薯というは大間違い)のような塊茎が生じて食用になるのだが、それにまったく澱粉はなく、ただイヌリン(ゴボウと同様)があるのみである。味は淡白であって美味くないから、だれも食料として歓迎しない。しかれども方法をもってすれば、砂糖が製せられるから捨てたものではない。

ヒマワリの図

ヒマワリの図

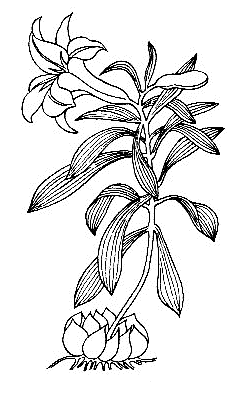

中国に百合という一種のユリがあって、白い花が咲く。これは中国の特産であって、日本には見ることがない。そして百合は、独りこの白花ユリ(Lilium sp. 種名未詳)の専有する特名である。

百合とは、その地下の球根(植物学上でいえば鱗茎)に多くの鱗片があって層々と重なっているから、それでそう百合というとのことである。

ところが日本の諸学者はだれでも百合はササユリ(学名は Lilium Makinoi Koidz.)であるといっている。しかしササユリは、日本の特産で中国には産しないから、もとよりこのユリに中国名の百合の名があるわけはない。この一点をもってしても、ササユリが百合ではないことが判る。そして日本ではなお百合をユリの総名のように思っており、ユリといえばよく百合と書いているが、それはまったく間違っている。

日本産のユリには多くの種類があれども、一つも百合に当たるものはない。ゆえに百合を、日本のいずれのユリにも、それに対して用いてはならない。世間の女の子によく百合子があるが、これは正しい書き方ではない。ゆえにユリコといいたければ、仮名でユリ子と書けば問題はないことになる。

右のような次第だから、実を言えば、百合の字面を日本のユリからは追放すべきもので、ユリの名はその語原がまったく不明である。また昔はユリをサイといったらしいが、これもその語原がわからない。しかしユリの想像語原では、ユリの茎が高く延びて重たげに花が咲き、それに風が当たるとその花が揺れるから、それでユリというのだ、といっていることがある。

ユリの諸種はみな宿根草である。地下に鱗茎(俗にいう球根)があって、これが生命の源となっている。すなわち茎葉は枯れても、この部はいつまでも生きていて死なない。

右、鱗茎は白色、あるいは黄色の鱗片が相重なって成っているが、この鱗片は実は葉の変形したものである。そして地中で養分を貯えている役目をしているから、それで多肉となり、多量の澱粉を含んでいる御蔵をなしているが、それを人が食用とするのである。右の鱗片が相擁して塊り、球をなしているその球の下に叢生して鬚状をなしているものが、ユリの本当の根である。そしてなお鱗茎から出ている一本の茎にも、その地中部には真の根が横出して生えている。

茎は鱗茎、すなわち球根から一本出でて直立し、狭長な葉がたくさんそれに互生している。茎の梢は多くは分枝して花を着けているが、花はみな美しくて香気のあるものが少なくない。そして花は上向きに咲くものもあれば、横向きに咲くものもあり、また下向きに咲くものもあって、みな小梗を有している。

花は花蓋(萼、花弁同様な姿をしているものを、便宜のため植物学上では花蓋と呼んでいる)が六片あるが、それが内外二列をなしており、その外列の三片が萼片であり、内列の三片が花弁である。そしてそのもとの方の内面には、よく蜜が分泌せられているのが見られる。六本の雄蕊があって、おのおのが花蓋片の前に立っており、長い花糸の先にはブラブラと動く葯があって、たくさんな花粉を出している。この花粉には色があって、それが着物に着くと、なかなかその色が落ちないので困る。ゆえに、人によりユリの花を嫌うことがある。

花の底には一つの緑色の子房が立っており、その頂に一本の長い花柱があり、その末端はすなわち柱頭で三耳形を呈し、粘滑で花粉を受けるに都合よくできている。右のように花の中にある子房をば、植物学上では上位子房といっている。

ユリの花は著しい虫媒花で、主として蝶々が花を目当てに頻々と訪問する常得意である。それで美麗な花色が虫を呼ぶ看板となっており、その花香もまた虫を誘う一つの手引きを務めている。訪問客、すなわち蝶々はその長い嘴を花中へ差し込み、花蓋のもとの方の内面に分泌している蜜を吸うのである。その時、その虫の体も嘴も葯に触れて、その花粉を体や嘴に着ける。そして他の花へ飛びあるいた時、その着けて来た花粉を粘着する雌蕊の柱頭へ、知らず知らず着けるのである。すなわち蝶と花とが、利益の交換をやっているわけだ。こうしてユリは子房の中の卵子が孕み、のち種子となって、子孫を継ぐ基をなすのである。

たくさんあるユリの種類の中で、最もふつうで人に知られているものが、オニユリである。これは中国にも産し、巻丹の名がある。それは花蓋片が反巻し、且つ丹いからである。このオニユリの球根、すなわち鱗茎は白色で食用になるのであるが、少しく苦味がある。このユリの特徴は葉腋に珠芽が生ずることである。これが地に落ちれば、そこに仔苗が生ずるから繁殖さすには都合がよい。

またこのオニユリは往々圃に作ってあるが、なお諸処に野生もある。おもしろいことには東京地方へ旅行すると、農家の大きな藁葺屋根の高い棟にオニユリが幾株も生えて花を咲かせている風情である。オニユリの花は通常一重であるが、時に八重咲きのものが見られ、これを八重天蓋と称するが、テンガイユリはオニユリの一名である。

ヤマユリはりっぱなユリであって、関東諸国に野生し、また人家にも作られている。大きな花が咲き、その満開の時はよく香う。その花蓋片は元来は白色だが、片面に褐赤色の斑点がある。花蓋片の中央紅色の深いものはベニスジユリと唱え珍重せられるが、これは園芸的の品である。ハクオウというのは、花蓋片が白くて斑点なく中央に黄筋の通っているもので、これも園芸品である。

ヤマユリの球根は、食用として上乗なものである。ゆえに古より、料理ユリの名がある。またその産地に基づいてヨシノユリ、ホウライジユリ、エイザンユリ、ウキシマユリの名がある。元来、ヤマユリの名は、ササユリの一名であるところのヤマユリの名と重複するので、今のヤマユリは、これをヨシノユリか、あるいはリョウリユリと呼んだならきわめてよいと思われる。ヤマユリの名は、なんとなく土臭い感じがして、いっこうに上品に聞こえない。

このヤマユリは日本の特産で、中国にはないから、したがって中国名はない。日本の学者は『汝南圃史』という中国の書物にある天香百合をヤマユリだとしていれど、それはむろん誤りである。

ヤマユリは、輸出向きには一等重要なユリである。従来非常にたくさんなこのユリ根が外国に輸出せられたが、これからも漸次にその盛況を見るに至るであろう。

ササユリは、関西諸州の山地には多く野生しているが、関東地方には絶えてない。しかし関西の地でも、あまり人家には作っていない。茎は九〇~一二〇センチメートルに成長して立ち、なんとなく上品な色を呈し、花も淡紅色で、すこぶる優雅である。前記のとおり、このユリにもヤマユリの名があり、またサユリという名もある。サユリはサツキユリの略されたもので、それは早月(旧暦の五月、今日では六月に当たる)のころに花が咲くからそういうのである。

カノコユリは、きわめて華美な花が咲く。花色紅赤色で、濃紅色の点がある。日本のユリ中、最も優れた花色を呈している。このユリは四国、九州には野生があって、いつも断崖の所に生じている。ゆえにその茎は向こうに突き出で、あたかも釣竿を差し出したようになっており、その先に花が下向いて咲いている。ゆえに土佐〔高知県〕では、これをタキユリというのだが、同国では断崖をタキと称するからである。変種に白花の品と淡紅色の品とがあって、その淡紅色のものをアケボノユリ(新称)といい、白花のものをシラタマユリと呼んでいる。これは共に園芸品である。

テッポウユリは沖繩方面の原産で、筒の形をした純白の花が横向きに咲き、香気が高い。このユリを筑前〔福岡県北東部〕では、タカサゴと呼ぶことが書物に出ている。そしてこのテッポウユリは、輸出ユリとして著名なもので、その球根が大量に外国に出て行く。

サクユリは、伊豆七島における八丈島の南にある小島青ヶ島の原産で、日本のユリ中、最も巨大なものである。花は純白で香気強く、実にみごとなユリで、この属中の王様である。球根もきわめて大きく、鱗片も大形で肉厚く黄色を呈し、食用ユリとしても上位を占むるものといってよろしい。

スカシユリは、ふつうに栽培して花を咲かせていて、その花色には赤、黄、樺〔赤みを帯びた黄色〕などがある。花は上向きに咲き、花蓋片のもとの方がたがいに透いているので、スカシユリの名がある。諸国の海岸に野生しているユリに、ソトガハマユリとも、テンモクユリとも、ハマユリとも、またイワトユリともいう樺色花のユリがあるが、これは右スカシユリの原種である。東京付近では房州〔千葉県の南部〕、相州〔神奈川県〕、豆州〔伊豆半島と伊豆七島〕へ行けば得られる。

コオニユリは、オニユリに似て小さいというのでこの名があるが、一にスゲユリともいわれる。それは葉が狭長だからである。山地向陽の草中に野生し、オニユリのごとき丹赤色の花が咲き、暗褐色の斑点がある。球根は食用によろしい。

ヒメユリはその名の示すごとく可憐なユリである。関西地方から九州にかけて山野に野生があるが、そう多くはない。茎は六〇~九〇センチメートルに立ち、狭葉を互生し、梢に少数の枝を分かちて、きわめて美麗な真赤色の花が上向きに咲く。この一変種に、コヒメユリというのがある。茎は細長く花は茎末に一、二輪咲く。この品は野生はなく、まったく園芸品である。

クルマユリは、その葉が車輪状をなしているので、この名がある。花は茎梢に一花ないし数花点頭して咲き、反巻せる花蓋面に暗点がある。高山植物の一つであるが、羽前〔山形県〕の飛島に生えているのは珍しいことである。

右のほかヒメサユリ、タケシマユリ、タツタユリ、ハカタユリ、カサユリなどの種類がある。ウバユリというのは異彩を放ったユリで、もとはユリ属(Lilium)に入れてあったが、私はこれをユリ属から独立させて、Cardiocrinum なる別属のものとしている。その葉はユリの諸種とは違い、広闊なる心臓形で網状脈を有し、花は一茎に数花横向きに開き、緑白色で左右相称状になっている。鱗茎の鱗片もきわめて少なく、花が咲くとその鱗茎は腐死し、その側に一、二の仔苗を残すにすぎない特状がある。この属のもの日本に二種、一はウバユリ、二はオオウバユリである。インド・ヒマラヤ山地方に産する偉大なウバユリ、すなわちヒマラヤウバユリもこの属に属する。

輸出ユリとしては日本が第一で、年々たくさんな球根が海外へ出ていたが、戦争で頓挫していたけれども、これからふたたび、前日のような盛況を見るであろうことは請け合いで、わが邦園芸界のために、大いに祝してよろしい。その輸出ユリの第一はヤマユリ、次がテッポウユリ、次がカノコユリという順序だろう。これらのユリは、日本でなるべくその球根を大きくなるように培養して、その球根を輸出する。先方ではそれを一年作って、さらにその大きさを増さしめ、そして次年に勢いよく花を咲かせてその花を賞翫する。花が咲いた後、弱った球根は捨てて顧みない。

ゆえに年々歳々日本から断えず輸入する必要があるので、この貿易は向こうの人の花の嗜好が変わらぬ以上いつまでも続くわけで、日本はまことにまたと得がたい良い得意先を持ったものだ。また、良いユリをも持ったものだ。万歳万歳。

ユリの図

ユリの図

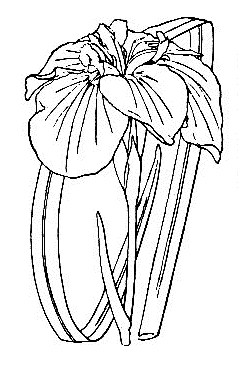

ハナショウブは世界の Iris 属中の王様で、これがわが邦の特産植物ときているから、大いに鼻を高くしてよい。アメリカでは、花ショウブ会ができているほどなのであるが、その本国のわが邦では、たいした会もないのはまことに恥ずかしい次第であるから、大いに奮起して、世界に負けないようなハナショウブ学会を設立すべきである、と私は提唱するに躊躇しない。

Iris 属中の各種中で、ハナショウブほど一種中(ワンスピーシーズ中)に園芸上の変わり品を有しているものは、世界中に一つもない。これは独り日本の持つ特長である。なんとなれば、ハナショウブを原産する国は、日本よりほかにはないからである。実にハナショウブの品種は、何百通りもあるではないか。

ハナショウブは、まったく世界に誇るべき花であるがゆえに、どこか適当な地を選んで一大花ショウブ園を設計し、少なくも十万平方メートルぐらいある園を設けて、各種類を網羅するハナショウブを栽え、大いに西洋人をもビックリさすべきである。いまや観光団が来るという矢先に、こんな大規模のハナショウブ園を新設するのは、このうえもない意義がある。従来、東京付近にある堀切、四ツ目などのハナショウブ園は、みな構えが小さくて問題にならぬ。

花ショウブは、元来、わが邦の山野に自生している野ハナショウブがもとで、それを栽培に栽培を重ねて生まれしめたものである。ゆえに、このノハナショウブは栽培ハナショウブの親である。昔かの岩代〔福島県の西部〕の安積の沼のハナショウブを採り来って、園芸植物化せしめたといわれるが、それはたぶん本当であろう。

しかしハナガツミというものがその原種だというのは、妄説であると私は信ずる。そしてその歌の、「陸奥のあさかの沼の花がつみかつ見る人に恋やわたらむ」の花ガツミはマコモ、すなわち真菰の花を指したもので、なんらこのハナショウブとは関係はないが、園養のハナショウブを美化せんがために、強いてこの歌を引用し、付会しているのは笑止の至りである。

ハナショウブの花は千差万別、数百品もあるであろう。かつて三好学博士が大学にいる間に、『花菖蒲図譜』を著して公にしたが、まことに篤志の至りであるといってよい。われらはこの図譜によって、明治末年前後のハナショウブ花品を窺うことができるわけだ。そしてハナショウブを花菖蒲と書くのは、実は不正な書きかたで、ショウブは菖蒲から書いた名ではあれど、ショウブはけっして菖蒲ではない。

ハナショウブの花は、その構造はアヤメやカキツバタと少しも変わりはない。ただ花の器官に大小広狭、ならびに色彩の違いがあるばかりだ。すなわち最外の大きな三片が萼片で、次にある狭き三片が花弁である。三つの雄蕊は幅広き花柱枝の下に隠れて、その葯は黄色を呈しており、中央の一花柱は大きな三枝に岐かれて開き、その末端に柱頭があり、虫媒花であるこの花に来る蝶々が、この柱頭へ花粉を着けてくれる。花下に緑色の一子房があって、直立し花を戴いている。子房には小柄があり、その下に大きな二枚の鞘苞があって花を擁している。

ハナショウブは、ふつうに水ある泥地に作ってあるが、しかし水なき畑に栽えても、能くできて花が咲く。宿根性草本で、地下茎は横臥している。茎は直立し少数の茎葉を互生し、初夏の候、頂に派手やかな大花が咲く。葉は直立せる剣状で白緑色を呈し、基部は葉鞘をもって左右に相抱き、葉面の中央には隆起せる葉脈が現れている。花が了わると果実ができ、熟してそれが開裂すると、中の褐色種子が出る。

ハナショウブとは花の咲くショウブの意で、そしてその葉の大きさは、ちょうどショウブと同じくらいである。ところが元来、菖蒲と言う中国名、すなわち漢名は、実はしょせんショウブそのものではなく、ショウブは白菖と書かねば正しくない。そして菖蒲と書けば、本当はセキショウのことになる。このセキショウはショウブ属(Acorus)のものではあれど、ずっと小形な草で溪間に生じている常緑の宿根草であって、冬に葉のないショウブとはだいぶ異なっている。

この水に生えていて端午の節句に用うるショウブは、昔はこれをアヤメといった。そして根が長いので、これを採るのを「アヤメ引く」といった。すなわち古歌にアヤメグサとあるのは、みなこのショウブであって、今日いう Iris のアヤメではない。右ショウブをアヤメといっていた昔の時代には、この Iris のアヤメはハナアヤメであった。右 Acorus 属であるアヤメの名が消えて、今名のショウブとなると同時に、ハナアヤメの名も消えてアヤメとなった。

ハナショウブの母種、すなわち原種のノハナショウブは、関西地方ではドンドバナと称するらしいが、今その意味が私には判らない。人によっては、道祖神の祭りをトンド祭というとのことであるから、あるいはその時分にノハナショウブが咲くからというので、それでノハナショウブをドンドバナというのかもしれない。ドンドとトンドと多少違いはあるから、あるいはドンドバナはトンドバナというのが本当かも知れない。野州〔栃木県〕日光の赤沼の原では、そこに多いノハナショウブをアカヌマアヤメといっている。

このノハナショウブは、どこに咲いていても紅紫色一色で、私はまだ他の色のものに出逢ったことがない。そして花はなかなか風情がある。

ハナショウブの図

ハナショウブの図

秋の彼岸ごろに花咲くゆえヒガンバナと呼ばれるが、一般的にはマンジュシャゲの名で通っている。そしてこの名は梵語の曼珠沙から来たものだといわれる。その訳は、曼珠沙は朱華の意だとのことである。しかしインドにはこの草は生じていないから、これはその花が赤いから日本の人がこの曼珠沙をこの草の名にしたもので、これに華を加えれば曼珠沙華、すなわちマンジュシャゲとなる。そして中国名は石蒜であって、その葉がニンニクの葉のようであり、同国では石地に生じているので、それで右のように石蒜といわれている。

本種はわが邦いたるところに群生していて、真赤な花がたくさんに咲くのでことのほか著しく、だれでもよく知っている。毒草であるからだれもこれを愛植している人はなく、いつまでも野の草であるばかりでなく、あのような美花を開くにもかかわらず、いつも人に忌み嫌われる傾向を持っている。

とにかく、眼につく草であるゆえに、諸国で何十もの方言がある。その中にはシビトバナ、ジゴクバナ、キツネバナ、キツネノタイマツ、キツネノシリヌグイ、ステゴグサ、シタマガリ、シタコジケ、テクサリバナ、ユウレイバナ、ハヌケグサ、ヤクビョウバナなどのいやな名もあるが、またハミズハナミズ、ノダイマツ、カエンソウなどの雅びな名もある。そしてその学名を Lycoris radiata Herb. といい、ヒガンバナ科に属する。右種名の radiata は放射状の意で、それはその花が花茎の頂に放射状、すなわち車輪状をなして咲いているからである。

野外で、また山面で、また墓場で、また土堤などで、花が一時に咲き揃い、たくさんに群集して咲いている場合はまるで火事場のようである。そしてその咲く時は葉がなく、ただ花茎が高く直立していて、その末端に四、五花が車座のようになって咲き、反巻せる花蓋片は六数、雄蕊も六数、雌蕊の花柱が一本、花下にある。下位子房は緑色で各小梗を具えている。

ここに不思議なことには、かくも盛んに花が咲き誇るにかかわらず、いっこうに実を結ばないことである。何百何千の花の中には、たまに一つくらい結実してもよさそうなものだが、それが絶対にできなく、その花はただ無駄に咲いているにすぎない。しかし実ができなくても、その繁殖にはあえて差しつかえがないのは、しあわせな草である。それは地中にある球根(学術上では鱗茎と呼ばれる)が、漸々に分裂して多くの仔苗を作るからである。ゆえに、この草はいつも群集して生えている。それはもと一球根から二球根、三球根、しだいに多球根と分かれゆきて集っている結果である。

花が済むとまもなく数条の長い緑葉が出で、それが冬を越し翌年の三月ごろに枯死する。そしてその秋、また地中の鱗茎から花茎が出て花が咲き、毎年毎年これを繰り返している。かく花の時は葉がなく、葉の時は花がないので、それでハミズハナミズ(葉見ず花見ず)の名がある。鱗茎は球形で黒皮これを包み、中は白色で層々と相重なっている。そしてこの層をなしている部分は、実に葉のもとが鞘を作っていて、その部には澱粉を貯え自体の養分となしていること、ちょうど水仙の球根、ラッキョウの球根などと同様である。そしてそこは広い筒をなして、たがいに重なっているのである。

近来は澱粉製造の会社が設立せられ、この球根を集め砕きそれを製しているが、白色無毒な良好澱粉が製出せられ、食用に供せられる。元来、この球根にはリコリンという毒分を含んでいるが、しかしその球根を搗き砕き、水に晒して毒分を流し去れば、食用にすることができるから、この方面からいえば、有用植物の一に数うることができるわけだ。

この草の生の花茎を口で噛んでみると、実にいやな味のするもので、ただちにそれが毒草であることが知れる。女の子供などは往々その茎を交互に短く折り、皮で連なったまま珠数のようになし、もてあそんでいることがある。

『万葉集』にイチシという植物がある。私はこれをマンジュシャゲだと確信しているが、これは今までだれも説破したことのない私の新説である。そしてその歌というのは、

路の辺の壱師の花の灼然く、人皆知りぬ我が恋妻を

である。右の歌の灼然の語は、このマンジュシャゲの燃ゆるがごとき赤い花に対し、実によい形容である。しかしこのイチシという方言は、今日あえて見つからぬところから推してみると、これはほんの狭い一地方に行われた名で、今ははやく廃れたものであろう。

このマンジュシャゲ、すなわちヒガンバナ、すなわち石蒜は日本と中国との原産で、その他の国にはない。外国人はたいへんに球根植物を好くので、ずっと以前にこのマンジュシャゲの球根が、多数に海外へ輸出せられたことがあった。

ヒガンバナの図

ヒガンバナの図

春に山地に行くと、往々オキナグサという、ちょっと注意を惹く草に出逢う。全体に白毛を被っていて白く見え、他の草とはその外観が異っているので、おもしろく且つ珍しく感ずる。葉は分裂しており、株から花茎が立ち十数センチメートルの高さで花を着けている。花は点頭して横向きになっており、日光が当たると能く開く。花の外面に多くの白毛が生じており、六片の花片(実は萼片であって花弁はなく、萼片が花弁状をなしている)の内面は色が暗紫赤色を呈している。花内に多雄蕊と多雌蕊とがある。わが邦の学者はこの草を漢名の白頭翁だとしていたが、それはもとより誤りであった。この白頭翁はオキナグサに酷似した別の草で、それは中国、朝鮮に産し、まったくわが日本には見ない。ゆえに右日本のオキナグサを白頭翁に充てるのは悪い。

さてこの草をなぜオキナグサ、すなわち翁草というかというと、それはその花が済んで実になると、それが茎頂に集合し白く蓬々としていて、あたかも翁の白頭に似ているから、それでオキナグサとそう呼ぶのである。この蓬々となっているのは、その実の頂にある長い花柱に白毛が生じているからである。

この草には右のオキナグサのほかになおたくさんな各地の方言があって、シャグマグサ、オチゴバナ、ネコグサ、ダンジョウドノ、ハグマ、キツネコンコン、ジイガヒゲ、ゼガイソウもその内の名である。右のゼガイソウは、すなわち善界草で、これは謡曲にある赤態を着けた善界坊から来た名である。

『万葉集』にこの草を詠み込んである歌が一つある。すなわちそれは、

芝付の美宇良崎なるねつこぐさ、相見ずあらば我恋ひめやも

である。そしてこのネツコグサは、ネコグサの意で、オキナグサを指している。花に白毛が多いので、それで猫草といったものだ。

このオキナグサは山野の向陽地に生じ、春早く開花するので、子女などに親しまれ、その花を採って遊ぶのである。葉は花後に大きくなる。根は多年生で肥厚しており、毎年その株の頭部から花、葉が萌出するのである。

この草はキツネノボタン科に属し、その学名を Anemone cernua Thunb. とも、また Pulsatilla cernua Spreng. ともいわれる。そしてその種名の cernua は点頭、すなわち傾垂の意で、それはその花の姿勢に基づいて名づけたものだ。

オキナグサの図

オキナグサの図

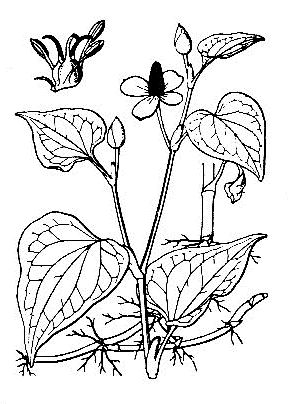

シュウカイドウ、すなわち秋海棠はもと中国原産の植物である。昔寛永年間に日本へ渡り来って、いまは各地に繁殖しているが、しかし多くは栽えられてある。たまに寺の後庭などに野生の姿となっている所があれど、これは元からの野生ではないけれど、人によってはそこに野生があると疑っていることがある。けれどもそれは、まったく思い違いである。

日本では、この中国名の秋海棠を音読したシュウカイドウを、そのまま和名にしているが、さらにヨウラクソウ(瓔珞草の意)、ナガサキソウ(長崎草の意)の別名があれど、一般にはいわない。

そしてこのヨウラクソウは、花の見立てから来た名、ナガサキソウは、その渡来した地に基づき名づけたものである。本品はシュウカイドウ科に属し、Begonia Evansiana Andr. の学名を有しているが、この Begonia 属のものは温室植物として多くの種類がある。みなその茎葉に酸味を含んでいるが、それは蓚酸である。

秋海棠は宿根草本であるが、冬は茎も葉もなく、春に黒ずんだ地中のタマネ、すなわち球茎から芽が出て来る。ゆえに一度栽えておくと、年々生じて開花する。茎は立って六〇~九〇センチメートルの高さとなり枝を分かっている。葉は大形で葉柄を具え、茎に互生している。その葉面は心臓形で左右不同の歪形を呈し、他の植物の葉とはだいぶ葉形が異なっている。茎と共に質が柔らかく、元来は緑色なれども、赤味を帯びているから美しい。

茎の上部に分枝し、さらに小梗に分かれて紅色の美花を着け垂れているが、その花には雄花と雌花とが雑居して咲いており、雄花は花中に黄色の葯を球形に集めた雄蕊があり、雌花は花下に三つの翼ある子房がある。このように、一株上に雄花と雌花とを持っている植物を、植物学上では一家花植物と呼んでいる。すなわち雌雄同株植物である。

中国の書物には、秋海棠を一に八月春と名づけ、秋色中の第一であるといい、花は嬌冶柔媚で真に美人が粧いに倦むに同じと讃美している。また俗間の伝説では、昔一女子があって人を懐うてその人至らず涕涙下って地に洒ぎ、ついにこの花を生じた。それゆえ、この花は色が嬌やかで女のごとく、よって断腸花と名づけたとある。実際にその咲いている花に対せば淡粧美人のごとく、実にその艶美を感得せねば措かない的のものである。

栽培はきわめて容易で、家の後ろなどに栽えておくと年々能く繁茂して開花する。その茎上に小珠芽ができて地に落ちるから、それから芽が出て新株が殖える特性を有している。

日本にはこのシュウカイドウ科の土産植物は一つもなく、ただあるものは外国渡来の種類のみである。温室内にあるタイヨウベゴニア(大葉ベゴニア)は、大なる深緑色葉面に白斑があって、名高い粧飾用の一種である。

シュウカイドウの図

シュウカイドウの図

ドクダミと呼ぶ宿根草があって、たいていどこでも見られる。人家のまわりの地にも多く生じており、摘むといやな一種の臭気を感ずるので、よく人が知っている。また民間ではこれを薬用に用いるので有名でもある。ドクダミとは毒痛みの意だともいわれ、またあるいは毒を矯め除くの意だともいわれ、身体の毒を追い出すに使われている。また頭髪を洗うにも使われ、またあるいは風呂に入れて入浴する人もある。すなわち毒を除くというのが主である。佐渡ではドクマクリというそうだが、これは毒を追い出す意味であろう。

この草の中国名は蕺であるが、ドクダミは今日日本での通名である。これをジュウヤクというのは蕺薬の意、またシュウサイというのは蕺菜の意である。草の臭気に基づきイヌノヘドクサといい、その地下茎は白く細長いからジゴクソバの名がある。またボウズグサ、ホトケグサ、ヘビクサ、ドクグサ、シビトバナなどの各地方言があるが、みなこの草を唾棄したような称で、畢竟不快なこの草の臭気を衆人が嫌うから、このように呼ぶのである。馬を飼うに十種の薬の効能があるから、それで十薬という、といわれているのはよい加減にこしらえた名で、ジュウヤクとは実は蕺薬から来た名である。

この草は春に苗を生ずるが、それは地中に蔓延せる細長い地下茎から出て来る。茎は直立して三〇センチメートル内外となり、心臓状円形で葉裏帯紫色の厚い柔らかな全辺葉を互生し、葉柄本に托葉を具えている。茎の梢に直径一~二センチメートルの白花を開くが、その花は四花弁があるように見えるけれど、これは花弁を粧うている葉の変形物なる苞である。そしてその花の中央から一本の花軸が立って、それに多数の花を着けているが、しかしその花はみな裸で萼もなければ花弁もなく、ただ黄色葯ある三雄蕊と一雌蕊とのみを持っているにすぎなく、まことに簡単至極な花ではあるが、これに引き換えその白色四片の苞はたいせつな役目を勤めている。

すなわち目に着くその白い色を看板にして、昆虫を招いているのである。昆虫はこの白看板に誘われて遠近から花に来り、花中に立っている花軸の花を媒助してくれるのである。けれども昆虫はただでは来なく、利益交換の蜜が花中にあるので、それでやって来るのである。この草が群をなして密生している所では、草の表面にその白花が緑色の葉を背景に点々とたくさんに咲いていて、すこぶる趣がある。

このドクダミははなはだ抜き去り難く、したがって根絶せしめることはなかなか容易でなく、抜いても抜いても後から生え出るのである。それもそのはず、地中に細長い白色地下茎が縦横に通っていて、苗を抜く時にそれが切れ、依然として地中に残り、その残りからまた苗が生えるからである。この地下茎を蒸せば食用にするに足るとのこと、また地方によりこれから澱粉を採って食しているところがある。

この草は日本と中国との原産で、もとより欧米にはない。欧州のある植物園では非常に珍しがって、たいせつに栽培してあるとのことだ。

このドクダミはハンゲショウ科に属し、Houttuynia cordata Thunb. の学名で世界に通っている。この属名はオランダの学者で日本の植物をも書いたホッタインの姓を取ったものだ。種名のコルダタは心臓形の意で、その葉形に基づいて名づけたわけだ。

ドクダミの図

ドクダミの図

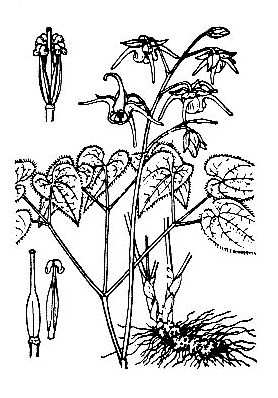

イカリソウは錨草の意で、その花形に基づいて名づけたものである。実際その花はちょうど錨を下げたようなおもしろい姿を呈しているので、この草を庭に栽えるか、あるいは盆栽にしておき、花を咲かすと、すこぶる趣がある。栽培はいたって簡易で且つその草もじょうぶであるから、一度栽えておくと毎年その時季には花が眺められる。

春に新葉と共に茎上に短い花穂をなし、数花が咲くのだが、ちょっと他に類のない珍しい花形である。これを地に栽えるとよく育ち、毎年花が着く。東京付近のクヌギ林の下などには、諸処に野生しているから、これを採集して来て栽えるとよろしい。種類によっては白花のものもあるが、東京近辺のものはみな淡紫花の品ばかりである。

花には萼、花弁、雄蕊、雌蕊が備わっていて、植物学上でいう完備花をなしている。萼は元来、八片よりなっているが、しかしその外側の小さき四片は早く散落し、内側の四片が残って花弁状を呈し、卵状披針形をなして尖り平開している。花弁が四個あって、前記残留の四萼片と共に花の主部をなしており、著しい長距があって四方に突き出で、下に向かって少しく弯曲している。すなわちこれが錨の手に当たる部である。

この長い距の底には、蜜液が分泌せられていて、花は昆虫の来るのを待っている。この虫媒花であるイカリソウの花へは長い嘴を出す蝶が訪れ、蜜を吸いに来て頭を花中へ差し込むときその頭へ花粉を着けて、これを他の花の花柱の柱頭へ伝えるのである。そして花柱のもとにある子房が、ついに果実となるのである。

花中には四雄蕊がある。その長い葯は、葯胞の片がもとから上の方に巻き上がって、黄色の花粉を出している特状がある。このような葯を、植物学上では片裂葯と称している。雌蕊は一本で、緑色の子房とほとんど同長な花柱が上に立っており、その頂に花頭があって花粉を受けている。

葉は、地下茎から出で立つ一本の長い茎の頂から一方は花穂となり、一方はこの葉となって出ていて長柄があり、それが三柄に分かれ、さらにそれが三小柄に分かれて各小柄ごとに緑色の一小葉片が着いている。葉片は心臓状卵形で尖り、葉縁に針状歯があり、花後にはその葉質が剛くなる。かく小葉が一葉に九片あるので、それで中国でこの草を三枝九葉草というのだが、淫羊藿というのがその本名である。しかしこの淫羊藿の名は、この類の総称のようである。

右漢名(中国名のこと)の淫羊藿に就き、中国の説では、羊がこの葉(藿)を食えば、一日の間に百遍も雌雄相通ずることができる効力を持っていると信ぜられている。昔からこんな伝説が右のとおり中国にあるので、日本でもこれが成分を研究してみた人があったが、なにもそんな不思議な効力はないとの結論で、たちまちその研究熱が覚めてしまって、今日ではだれもその淫羊藿説を信ずる馬鹿者はなくなった。

かのタデ科に属し、地下茎に塊根のできる何首烏すなわちツルドクダミも、一時はそれが性欲に利くとて、やはり中国の説がもとで大騒ぎをしてみたが、結局はなんの効も見つからず、阿呆らしいですんでしまった。

イカリソウはヘビノボラズ科に属し、右の名のほかになおクモキリソウ、カリガネソウ、カナビキソウなどの別名がある。

イカリソウの図

イカリソウの図

果実

|

世間ふつうには果実というといわゆるクダモノであって、リンゴ、カキ、ミカンなどの食用になる実を呼んでいるのであるが、しかし植物学上で果実と称するものは、花の後にできる実をすべて果実といい、通俗とは大いにその呼び方が異なっている。そしてそれはあえて食用になると、ならないとにかかわらず、すべてをそういっている。ゆえにシソ、エゴマの実のようなものでも果実であり、また右のリンゴ、カキなどのようなものでもむろん果実である。

花の中の子房が花後に成熟して実になったものは、果実そのものの本体で、すなわち正果実である。

ウメ、モモ、ケシ、ダイコン、エンドウ、ソラマメ、トウモロコシ、イネ、ムギ、ソバ、クリ、クヌギ、ならびにチャの実などがそれである。

また、果実には他の器官が子房と合体し、共同で一の果実をなしているものもある。すなわちリンゴ、ナシ、キュウリ、カボチャ、メロンなどがそれである。

また、他の器官が主部となって果実をなしているものもあって、そんな場合は、これを擬果とも偽果とも称える。すなわちオランダイチゴ、ヘビイチゴ、イチジク、ノイバラの実などがそれである。

果実の食用となる部分は、果実の種類によってかならずしも一様ではない。モモ、アンズなどは植物学上でいうところの中果皮の部を食用とし、リンゴ、ナシなどは実を合成せる花托部を食しており、ミカンは果内の毛を食し、バナナは果皮を食し、イチジクは変形せる花軸部を食用に供している。

いろいろの果実、すなわち実を研究してみるとなかなかおもしろいもので、ふつう世人が思っているよりほか、意外な事実を発見するものである。次に四つの果実について、おのおのその趣味ある特状を述べてみましょう。

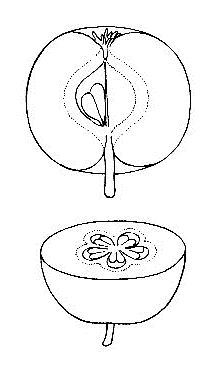

リンゴの果実は、これを縦に割ったり横に切ったりして見れば、よくその内部の様子がわかるから、そうして検して見るがよい。

その中央部に五室に分かれた部分があって、その各室内には二個ずつの褐色な種子が並んでいる。そしてその外側に区切りがあって、それが見られる。すなわちこの区切りを界としてその内部が真の果実であって、この果実部はあえてだれも食わなく捨てるところである。そしてこの区切りと最外の外皮のところまでの間が人の食する部分であるが、この部分は実は本当の果実(中心部をなせる)へ癒合した付属物で、これは杯状をなした花托(すなわち花の梗の頂部)であって、それが厚い肉部となっているのである。

これで見ると、このリンゴの実は本当の果実は食われなく、そしてただそのつきものの変形せる花托、すなわち花梗の末端を食っていることになるが、しかしリンゴを食う人々は、植物学者かあるいは学校で教えられた学生かを除くのほかは、だれもその真相を知っているものはほとんどないであろう。

このリンゴは英語でいえばアップルである。今日の日本人はだれでもこれをリンゴといってすましているが、実をいうとこれはリンゴではなくて、すべからくそれをトウリンゴまたはオオリンゴ、あるいはセイヨウリンゴといわねばならぬものである。そして漢字で書けば苹果でありまた柰である。

元来、本当のリンゴは林檎であって、これはその実の直径およそ三センチメートル余りもない小さいもので、あえて市場へは出てこなく、日本では昔その苗木がわが邦へ渡って今日信州〔長野県〕あるいは東北地方にわずかに見るばかりである。元来日本の原産ではなけれども、これを西洋リンゴのアップルと区別せんがために和リンゴといわれている。すなわち日本リンゴの意である。

アップルすなわち西洋リンゴは、明治の初年にはじめて西洋から伝わりて爾後しだいに日本に拡まり、今日では東北諸州ならびに信州からそれの良果が盛んに市場に出回り、果実店頭を飾るようにまでなったのである。

アップルを学名でいえば Malus pumila var. domestica であって、前の和リンゴは Malus asiatica である。元来リンゴは林檎(和リンゴ)の音であるから本当のリンゴをいう場合は何もいうことはないが、今日のように西洋リンゴ(トウリンゴ)を単にリンゴと呼ぶのは、実は当を得たものではないことを知っていなければならない。

リンゴの図

リンゴの図

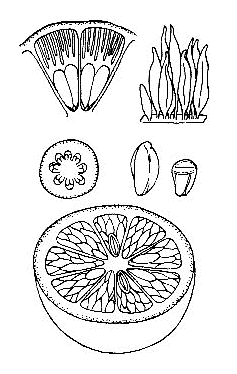

ミカンすなわち蜜柑は、食用果実として名高く且つ最もふつうのものであるが、世人はそのミカンの実のいずれの部分を味わっているのか知らぬ人が多いのであろう。そしてそのミカンは、その毛の中の汁を味わっている、と聞かされるとみな驚いてしまうだろうが、実際はそうであるからおもしろい。もし万一ミカンの実の中に毛が生えなかったならば、ミカンは食えぬ果実としてだれもそれを一顧もしなかったであろうが、幸いにも果中に毛が生えたばっかりに、ここに上等果実として食用果実界に君臨しているのである。こうなってみると毛の価もなかなか馬鹿にできぬもので、毛頭その事実に偽りはない。

ミカンの属は学問上ではシトルス(Citrus)と称し、属中には多数の種類を含んでいる。日本にあるダイダイ、クネンボ、ウンシュウミカン、ナツミカン、コウジ、ユズ、ベニミカン、ヤツシロミカン、レモン、マルブシュカン、トウミカン、コナツミカン、オレンジ、サンボウカン、ザボン、キシュウミカン(コミカン)、ポンカン(元来台湾産、九州に作っている所がある)などみなその果実の構造は同一で、いずれも甘汁もしくは酸汁を含んでいる毛がその食用源をなしているのである。これらミカン類の貴さも、つまるところは前述のとおりその果内の毛に帰するわけだ。

ミカン類の果実は、植物学上果実の分類からいえば漿果と称すべきであるが、なお精密にいえば漿果中の柑橘果と呼ぶべきものである。

ミカン類の果実を剥いて見ると、表面の皮がまず容易にとれる。その中には俗にいうミカンの嚢が輪列していて、これを離せば個々に分かれる。そしてその嚢の中に汁を含んだ膨大せる毛と種子とがあって、その毛はその嚢の外方の壁面から生じており、その種子は内方の底から生じている。つまり右の毛と種子とは反対側から出て、たがいに向き合っているのである。すなわち図上左隅にその毛の生じ具合が示され、またそれとならんでその右隅には、成熟した毛が描かれている。子房がまだ若いときは(左側中央の図)、その各室内にまだ毛は生じていないが、花が終わって後子房が日増しに大きくなるにつれ、漸次にその外方の内壁から毛が生じ始める。そして後には図の下方にあるミカン半切れ図が示すように、右の毛は嚢の中いっぱいに充満する。

右のとおり、その半切れ図で表してあるように、果実の中は幾室にも分かれていて、この果実は実は数個の一室果実から合成せられていることを示している。すなわち一花中に数子房があって、それがたがいに分立せずして癒着し、ここに複成子房をなしているのである。ゆえにその嚢は数個連合してはいるが、これを離せば容易に離れて個々の嚢となるのである。ただその外側に当たる外皮が割れ目なしに密に連合しているので、それがミカンの皮をなしている。そして果実全体からいえば、その部が外果皮と中果皮とに当たり、嚢の部分が内果皮と果実の本部とに当たるのである。

なお図に種子が描いてあるが、この種子はなんら食用とはならず捨て去られるものである。しかしおもしろいことには、一つの種皮の中に子葉(貝割葉)、幼芽、幼根から成る胚が二個もしくは数個あることで、そこでこれを地に播いておくと一つの種子から二本あるいは数本の仔苗が生え出てくることで、これはあまり他に類のないことである。

ミカン類の葉はみな一片ずつになっていて、それが枝に互生しているが、しかしミカン類の葉は祖先は三出葉とて三枚の小葉から成り、ちょうどカラタチ(キコク)の葉を見るようであったことが推想せられる。つまり前世界時代のミカン類の葉は、みな三出葉であったのである。その証拠として今日あるミカンの苗にははじめ三出葉が出で、次いで一枚の常葉(単葉)が出ていることがたまに見られ、またザボンの苗の葉柄に幹から芽出つ葉にもまた三出葉が見られることがあって、つまり遠い遠い前世界の時の葉を出しているのであることは、すこぶる興味ある事実を自然が提供しているのである。

それからいま一つミカン類にとっておもしろいことは、その枝上にある刺針、すなわちトゲの件である。そしてこのトゲは、元来はこの樹を食害する獣類(それは遠い昔の)などを防禦するために生じたものであろうが、こんな開けた世にはそんな害獣もいないので、したがってそのトゲもまったく無用の長物となっている。

しかし学問上からそのトゲは何であるのかを究明するのは、すこぶる興味ある問題の一つである。従来日本のある学者は、それは葉の変形したものだと言った。またある学者は、それは枝の変形したものにほかならないと唱えた。これらの学者のいう説にはなんら確たる根拠はなく、ただ外から観た想像説でしかない。そこで私の実検上からの観察では、これは葉腋にある芽を擁しているその鱗片の最外のものが大いに増大し、大いに強力となってついにトゲにまで進展発育したものにほかならなく、それはそのトゲの位置がそれをよく暗示しているので、これは動かし難いものである、と私は自分で発見したこの自説を固守している次第だ。

よく世人はタチバナ(橘の字を当てているが、実は橘はクネンボの漢名であってタチバナではない)ということをいうが、それはタチバナとはどのミカンを指したものかというと、いま確説をもっていうことはできぬが、たぶん今日いうキシュウミカン、一名コミカンのようなミカンをいったものではなかろうかと思われる。

かの昔、田道間守が常世の国(今どこの国かわからぬが、多分中国の東南方面のいずれかの地であったことが想像せられる)から持って帰って来たというもので、それはむろん食用に供すべきミカンの一種であったわけだ。その当時はむろん日本ではまことに珍しいものであったに相違ない。そしてそのタチバナの名は、その常世の国からはるばると携え帰朝した前記の田道間守の名にちなんで、かくタチバナと名づけたとのことである。

珍しくも日本の九州、四国、ならびに本州の山地に野生しているミカン類の一種に、通常タチバナといっているものがある。黄色の小さい実がなるのだが、果実が小さい上に汁が少なく種子が大きく、とても食用の果実にはならぬ劣等至極なミカンである。これを栽植したものが時折神社の庭などにあるのだが、そんな場合、多少実が大きく、小さいコウジの実ぐらいになっているものもあれど、食用果実としてはなんら一顧の価値だもないものである。

世人はタチバナの名に憧れて勝手にこれを歴史上のタチバナと結びつけ、貴んでいることがあれど、これはまことに笑止千万な僻事である。かの京都の紫宸殿前の右近の橘が畢竟この類にほかならない。そしてこんな下等な一小ミカンが前記歴史上のタチバナと同じものであるとする所説は、まったく噴飯ものである。要するに、歴史上のタチバナと日本野生品のタチバナとは、全然関係のないミカンであることを私は断言する。

前記のとおりわが邦野生のいわゆるタチバナに、かくタチバナの名を保たしておくのは元来間違いであるのみならず、前からすでにある歴史上のタチバナの本物と重複するから、これをヤマトタチバナと改称すると提議したのは、土佐〔高知県〕出身で当時柑橘界の第一人者であった田村利親氏であったが、その後、私はさらにそれを日本タチバナの名に改訂した。

なぜそうしたかというと、ザボンの一品に疾くヤマトタチバナの名称があったからであった。ちなみに右田村氏は、かつて日向の国〔宮崎県〕において一の新蜜柑を発見し、これを小夏蜜柑と名づけて世に出した。すなわち小形の夏蜜柑の意で、そのとおり夏蜜柑よりは小形である。そしてその味は夏蜜柑ほど酸っぱくなくて甘味を有している。これは四、五月ごろに市場に現れ、サマー・オレンジと称している。この品は田村氏がはじめて見いだしたので、一に田村蜜柑とも呼んでいる。

ミカンの図

ミカンの図

元来バナナ(Banana)はその実のできるミバショウ(学名は Musa paradisiaca L. subsp. sapientum O. Kuntze)の名であるが、日本民間でふつうにバナナというと、その実(果実)を指して呼んでいる。しかし西洋でも同様にその実をバナナといっていることもないではないが、これを正しくいうならバナナの実と呼ぶべきである。

さて、果実としてのバナナは元来そのいずれの部分を食しているかというと、実はその果実の皮を食しているので、これはけっして嘘の皮ではなく本当の皮である。もしもバナナにこの多肉質をなした皮がなかったならば、バナナは果実としてなんの役にも立たないものである。幸いにも多肉質の皮が存しているために、これが賞味すべき好果実として登場しているのであるが、しかしこの委曲を知悉していた人は世間に少ないと思う。ゆえにバナナは皮を食うといったら、みな怪訝な顔をするのであろう。

バナナのミバショウ植物は、見たところ内地にあるバショウそっくりの形状をしている。それもそのはず、その両方が同属(Musa すなわちバショウ属)であるからだ。葉を検して見ると、バナナの方が葉質がじょうぶで葉裏が白粉を帯びたように白色を呈しており、そして花穂の苞が暗赤色であるから、わがバショウの葉の裏面が緑色で、花穂の苞が多少褐色を帯びる黄色なのとすぐ区別がつく。

バナナを食うときはだれでもまずその外皮を剥ぎ取り、その内部の肉、それはクリーム色をした香いのよい肉、を食する。そしてこの皮と肉とは、これは共にバナナの皮であるが、皮のように剥げる皮は実はその外果皮で、これは繊維質であるから、それが細胞質の肉部すなわち中果皮内果皮から容易に剥ぎ取れるわけだ。この繊維質部は食用にならぬが、食用になるのはその次にある細胞質の部のみで、これが前記のとおり中果皮と内果皮とである。

元来このバナナが正しい形状を保っていたなら、こんな食える肉はできずに繊維質の硬い果皮のみと種子とが発達するわけだけれど、それがおそろしく変形して厚い多肉部が生じ種子はまったく不熟に帰して、ただ果実の中央に軟らかい黒ずんだ痕跡を存しているのみですんでいる。すなわちこれは果実の常態ではなくまったく一の変態で、つまり一の不具である。すなわちこれが不具であってくれたばっかりに、吾人はこの珍果を口にする幸運に遭っているのである。要するに、われらはバナナの中果皮、内果皮なる皮を食って喜んでいるわけだ。

わが邦にあるバショウにも花が咲いて果実を結ぶけれど、食うようなものはけっしてできない。このバショウの名は芭蕉から来たものだけれど、元来芭蕉はバナナ類の名だから、右のように日本のバショウの名として用いることは反則である。昔の日本の学者は芭蕉の本物を知らなかったので、そこでこの芭蕉の字を濫用し、それが元でバショウの名がつけられ今日に及んでいるのである。いまさら改めようもないから、まずそのままにしておくよりほか仕方がない。そしてこのバショウは、元来日本のものではなく昔中国から渡って来た外来植物なのである。

中国名の芭蕉は一に甘蕉ともいい、実はバナナ、すなわちその果実の味の甘いバナナ類を総称した名である。ゆえにバナナを芭蕉といい、甘蕉といってもよいわけだ。

数年前には台湾より多量のバナナが日本の内地に輸入せられ、大きな籠に入れたまま、それが神戸港などに陸上げせられた時はまだ緑色であった。それを仲買人が買って地下室に入れ、数日も置くとはじめて黄色に熟するので、それからそれが市場の売店へ氾濫し一般の人々を喜ばせたものだったが、一朝バナナの宝庫の台湾が失われた後は、前日のバナナ盛況を見ることはできなくなってしまった。

バナナの図

バナナの図

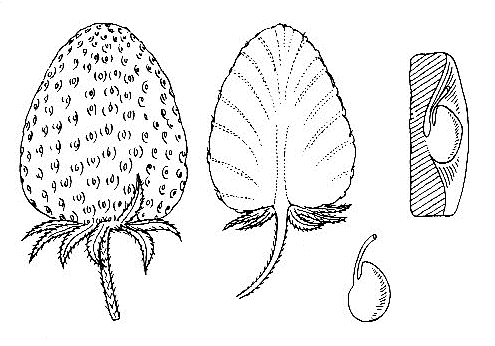

オランダイチゴは今日市場では、単にイチゴと呼んで通じている。けれども単にイチゴでは物足りなく、且つ他のイチゴ(市場には出ぬけれど)とその名が混雑する。人によっては草苺と呼んでいれど、これも別にクサイチゴがあるから名が重複して困る。オランダイチゴの名は回りくどくて言いにくいし、他の名は混雑、重複するし困ったものだ。あるいは西洋イチゴといってもよかろうが、いっそ英語のストローベリ(Strawberry)で呼ぶかな、それがご時勢向きかもしれない。

このオランダイチゴをむずかしく学名で呼ぶとすれば、それは Fragaria chiloensis Duch. var. ananassa Bailey である。日本産のモリイチゴ(シロバナヘビイチゴ)もその姉妹品で、これは Fragaria nipponica Makino であり、いま一つ同属の日本産は、ノウゴイチゴで、それは Fragaria Iinumae Makino である。このモリイチゴもノウゴイチゴも共にその実はオランダイチゴそっくりで、ただ小形であるばかりである。その形、その味、その香い、なんらオランダイチゴと変わりはない。わが邦の園芸家がこれに着目し、大いにその品種の改良を企てなかったのは、大なる落度である。

このオランダイチゴ、すなわちストローベリの実の食うところは、その花托が放大して赤色を呈し味が甘く、香いがあって軟らかい肉質をなしている部分である。人々はその花托すなわち茎の頂部、換言すればその茎を食しているのであって、本当の果実を食っているのではない(いっしょに口には入って行けども)。されば本当の果実とはどこをいっているかというと、それはその放大せる花托面に散布して付着している細小な粒状そのもの(図の右の方に描いてあるもの)である。

ゆえにオランダイチゴは食用部と果実とはまったく別で、ただその果実は花托面に載っているにすぎない。そして畢竟このオランダイチゴの実も一つの擬果に属するのだが、それは野外に多きヘビイチゴの実も同じことだ。このヘビイチゴの実には甘味がないからだれも食わない。いやな名がついていれど、もとよりなんら毒はない。ヘビイチゴとは野原で蛇の食う苺の意だ。

オランダイチゴの図

オランダイチゴの図

まず以上で花と実との概説を了えた。これは一気呵成に筆にまかせて書いたものであるから、まずい点もそこここにあるであろうことを恐縮している。要するに失礼な申し分ではあれど、読者諸君を草木に対しては素人であると仮定し、そんな御方になるべく植物趣味を感じてもらいたさに、わざとこんな文章、それは口でお話するようなしごく通俗な文章を書いてみたのである。もし諸君がこの文章を読んでいささかでも植物趣味を感ぜられ、且つあわせて多少でも植物知識を得られたならば、筆者の私は大いに満足するところである。

われらを取り巻いている物の中で、植物ほど人生と深い関係を持っているものは少ない。まず世界に植物すなわち草木がなかったなら、われらはけっして生きてはいけないことで、その重要さが判るではないか。われらの衣食住はその資源を植物に仰いでいるものが多いことを見ても、その訳がうなずかれる。

植物に取り囲まれているわれらは、このうえもない幸福である。こんな罪のない、且つ美点に満ちた植物は、他の何物にも比することのできない天然の賜である。実にこれは人生の至宝であると言っても、けっして溢言ではないのであろう。

翠色滴たる草木の葉のみを望んでも、だれもその美と爽快とに打たれないものはあるまい。これが一年中われらの周囲の景致である。またその上に植物には紅白紫黄、色とりどりの花が咲き、吾人の眼を楽しませることひととおりではない。だれもこの天から授かった花を愛せぬものはあるまい。そしてそれが人間の心境に影響すれば、悪人も善人になるであろう。荒んだ人も雅びな人となるであろう。罪人もその過去を悔悟するであろう。そんなことなど思いめぐらしてみると、この微妙な植物は一の宗教である、と言えないことはあるまい。

自然の宗教! その本尊は植物。なんら儒教、仏教と異なるところはない。今日私は飽くまでもこの自然宗教にひたりながら日々を愉快に過ごしていて、なんら不平の気持はなく、心はいつも平々坦々である。そしてそれがわが健康にも響いて、今年八十八歳のこの白髪のオヤジすこぶる元気で、夜も二時ごろまで勉強を続けて飽くことを知らない。時には夜明けまで仕事をしている。畢竟これは平素天然を楽しんでいるおかげであろう。実に天然こそ神である。天然が人生に及ぼす影響は、まことに至大至重であると言うべきだ。

植物の研究が進むと、ために人間社会を幸福に導き人生を厚くする。植物を資源とする工業の勃興は国の富を殖やし、したがって国民の生活を裕かにする。ゆえに国民が植物に関心を持つと持たぬとによって、国の貧富、したがって人間の貧富が分かれるわけだ。貧すれば、その間に罪悪が生じて世が乱れるが、富めば、余裕を生じて人間同士の礼節も敦くなり、風俗も良くなり、国民の幸福を招致することになる。想えば植物の徳大なるかなであると言うべきである。

人間は生きている間が花である。わずかな短かい浮世である。その間に大いに勉強して身を修め、徳を積み、智を磨き、人のために尽くし、国のために務め、ないしはまた自分のために楽しみ、善人として一生を幸福に送ることは人間として大いに意義がある。酔生夢死するほど馬鹿なものはない。この世に生まれ来るのはただ一度きりであることを思えば、この生きている間をうかうかと無為に過ごしてはもったいなく、実に神に対しても申し訳がないではないか。

私はかつて左のとおり書いたことがあった。

「私は草木に愛を持つことによって人間愛を養うことができる、と確信して疑わぬのである。もしも私が日蓮ほどの偉物であったなら、きっと私は、草木を本尊とする宗教を樹立してみせることができると思っている。私は今草木を無駄に枯らすことをようしなくなった。また私は蟻一ぴきでも虫などでも、それを無残に殺すことをようしなくなった。この慈悲的の心、すなわちその思いやりの心を私はなんで養い得たか、私はわが愛する草木でこれを培うた。また私は草木の栄枯盛衰を観て、人生なるものを解し得たと自信している。

これほどまでも草木は人間の心事に役立つものであるのに、なぜ世人はこの至宝にあまり関心を払わないであろうか。私はこれを俗に言う『食わず嫌い』に帰したい。私は広く四方八方の世人に向こうて、まあ嘘と思って一度味わってみてください、と絶叫したい。私はけっして嘘言は吐かない。どうかまずその肉の一臠を嘗めてみてください。

みなの人に思いやりの心があれば、世の中は実に美しいことであろう。相互に喧嘩も起こらねば、国と国との戦争も起こるまい。この思いやりの心、むずかしく言えば博愛心、慈悲心、相愛心があれば世の中は必ず静謐で、その人々は確かに無上の幸福に浴せんこと、ゆめゆめ疑いあるべからずだ。

世のいろいろの宗教はいろいろの道をたどりてこれを世人に説いているが、それを私はあえて理窟を言わずにただ感情に訴えて、これを草木で養いたい、というのが私の宗教心でありまた私の理想である。私は諸処の講演に臨む時は機会あるごとに、いつもこの主意で学生等に訓話している」

また私は世人が植物に趣味を持てば次の三徳があることを主張する。すなわち、

第一に、人間の本性が良くなる。野に山にわれらの周囲に咲き誇る草花を見れば、何人もあの優しい自然の美に打たれて、和やかな心にならぬものはあるまい。氷が春風に融けるごとくに、怒りもさっそくに解けるであろう。またあわせて心が詩的にもなり美的にもなる。

第二に、健康になる。植物に趣味を持って山野に草や木をさがし求むれば、自然に戸外の運動が足るようになる。あわせて日光浴ができ、紫外線に触れ、したがって知らず識らずの間に健康が増進せられる。

第三に、人生に寂寞を感じない。もしも世界中の人間がわれに背くとも、あえて悲観するには及ばぬ。わが周囲にある草木は永遠の恋人としてわれに優しく笑みかけるのであろう。

惟うに、私はようこそ生まれつき植物に愛を持って来たものだと、またと得がたいその幸福を天に感謝している次第である。

底本:「植物知識」講談社

1981(昭和56)年2月10日第1刷発行

1993(平成5)年10月20日第22刷発行

底本の親本:「四季の花と果実」教養の書シリーズ、逓信省

1949(昭和24)年

※底本は、物を数える際や地名などに用いる「ヶ」(区点番号5-86)を、大振りにつくっています。

※底本には、復刻するに当って「寸尺などをメートル法に換算された」と記載されています。

※図版は、各項目の末尾に置きました。

入力:川山隆

校正:門田裕志、小林繁雄

2007年12月17日作成

2012年5月13日修正

青空文庫作成ファイル:

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。